Художник александр жиляев: Художник Александр Жиляев — Alex Ziev — Главная

- Художник Арсений Жиляев рассказал «Газете.Ru» о том, почему его работу «Мечтатель» удалили с выставки в Третьяковской галерее

- Московский музей современного искусства — АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ «БУДНИ РАСПОЗНАВАТЕЛЯ ОБРАЗОВ»

- Жиляев Александр Игоревич объемная живопись

- Выставки в Москве и Петербурге в августе 2021-го

- Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в августе в Москве и Петербурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.

- «Сергей Табунов. Облако-рай» в «Тираже»

- «Линор Горалик. Одевая демонов: повседневный и парадный костюм обитателей ада» в «Арт 4»

- «София аль-Мария. Песня чудовищного шрифта» в «Гараже»

- «Саша Ковалева. Pushing Up the Wild Daisies/Корнями в песок» в ММОМА на Гоголевском

- «Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения» в Новой Третьяковке

- «Федор Савинцев. Кратовские дачи» в Музее архитектуры им.

- «Анатол Слоун, Сергей Мосесов: Итон. Школа джентльменов» в Мультимедиа-арт-музее

- «Франк Орват. Бестиарий» в Мультимедиа-арт-музее

- «Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма

- «Билл Каннингем. Мода на подиумах и тротуарах» в Мультимедиа-арт-музее

- «Под маской Венеции» в «Царицыно»

- «Красный сад» на Красной площади

- «Ольга Мичи: Уязвимые. Африканский дневник» в Музее Востока

- «Николай Полисский. Русская античность» в ГУМ-Red-Line

- «Пересекая пространство» в Царской башне

- «Арсений Жиляев. Будни распознавателя образов» в ММОМА на Гоголевском

- «Чак Клоуз. Infinite» в Галерее Гари Татинцяна

- «Сиена на заре Ренессанса» в ГМИИ им. Пушкина

- «Альфиз Сабиров. Аю Бала» в Музее Востока

- «Да живет иное во мне» в Laboratoria Art & Science Foundation

- «Константин Горбатов.

- Петербург

- «Александр Шишкин-Хокусай. Riva degli Schiavi (Набережная рабов)» в Галерее Марины Гисич

- «Петр Кирюша. Сломанный куст» в MYTH Gallery

- «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее

- «Новая кожа. Миф технологического тела» в «Севкабель-порту»

- «Энди Уорхол и русское искусство» в «Севкабель-порту»

- Выставки в Москве и Петербурге в сентябре 2021-го

- Москва

- «Уроборос» в галерее Jart

- «Сиена на заре Ренессанса» в ГМИИ им. Пушкина

- «Альфиз Сабиров. Аю бала» в Музее Востока

- «Федор Хиросигэ. Сон в красном тереме» в Vladey Space

- «Да живет иное во мне» в Laboratoria Art & Science Foundation

- Джефф Коуэн в ММОМА на Петровке

- «Константин Горбатов. Приближая красоту» в «Новом Иерусалиме»

- «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма

- «Школа инженеров искусства. Вдали от равновесия» в «ГУМ-Red-Line»

- «Томас Деманд. Зеркало без памяти» в «Гараже»

- «Сергей Шутов. Чужие здесь не ходят» в МАММ

- «Игорь Самолет. Политика ненависти» в галерее «Сцена»

- Петербург

- Александр Жиляев на Etsy

- Искусство без смерти — Архитектура

- АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ. МОНОТОНИЯ РАСПОЗНАВАТЕЛЯ ОБРАЗЦА

- ВЕЧЕРНИЕ ЛЕКЦИИ | Арсений Жиляев, Бранислав Димитриевич

- Avant Museology

- (PDF) Последние разработки сверхпластичности в алюминиевых сплавах: обзор

- World Food Books

Художник Арсений Жиляев рассказал «Газете.Ru» о том, почему его работу «Мечтатель» удалили с выставки в Третьяковской галерее

Художник Арсений Жиляев рассказал «Газете.Ru» о том, кто и почему потребовал снять его работу «Мечтатель» — манекен, изображающий спящего на полу человека, — с постоянной экспозиции Третьяковки.

Работа художника Арсения Жиляева «Мечтатель» была удалена с выставки «Документы и монументы» — постоянной экспозиции отдела новейших течений Третьяковской галереи. Скульптура, сделанная на основе манекена, чрезвычайно правдоподобно изображает лежащего на полу молодого человека. Официальной причиной удаления работы с выставки стали жалобы посетителей, на которых «Мечтатель» производил сильное эмоциональное воздействие. Арсений Жиляев рассказал «Газете.Ru» о своей работе, ее месте в экспозиции, отношений крупных арт-институций к труду художника и растущем интересе к левому искусству.

— Арсений, по какой причине и с какими формулировками работа была снята с экспозиции? Что она представляет собой и частью какого кураторского замысла является?

100%

— Вчера скульптура «Мечтатель», изображающая спящего рабочего, была убрана из экспозиции по приказу директора Третьяковской галереи Ирины Лебедевой. Официальная причина — многочисленные жалобы посетителей на то, что скульптура их «пугает». Якобы на днях кому-то стало в очередной раз плохо при виде ее, что стало причиной принятия такого решения.

Официальная причина — многочисленные жалобы посетителей на то, что скульптура их «пугает». Якобы на днях кому-то стало в очередной раз плохо при виде ее, что стало причиной принятия такого решения.

Скульптура являлась частью постоянной экспозиции отдела новейших течений, которая располагается в ГТГ на Крымском Валу. Выставка носит название «Документы и монументы» и курировалась Кириллом Светляковым (руководителем объекта новейших течений Третьяковки. — «Газета.Ru») и Кириллом Алексеевым.

Моя работа называется «Мечтатель», или «Dreamer», и представляет собой бутафорскую скульптуру спящего работника цеха по переработке образов, который уснул на рабочем месте в галерее после 15-часовой смены. Это часть воображаемого музея истории будущего в форме бутафорской инсталляции — примерно такие же вы можете найти в любом прикладном музее.

Открытое письмо художника Арсения Жиляева деятелям современной культуры

3 апреля 2013 года моя скульптура «Мечтатель», была удалена из постоянной экпозиции Государственной Третьяковской Галереи по приказу генерального директора музея Ирины Лебедевой. Формальным поводом для такого решения стало письмо одной из…

На «Мечтателе» экспозиция заканчивалась. Работа выстраивала мостик с 90-ми — с произведением «В сторону объекта» Авдея Тер-Оганьяна, представленным уже в форме документации (фотографии) знаменитого перформанса в сквоте в Трехпрудном, когда художник напился и спал в галерее в состоянии беспамятства. В то же время, когда летом 2012-го мы делали со Светляковым мой проект «Музей пролетарской культуры. Индустриализация богемы», «Мечтатель» явился своеобразным эпиграфом к инсталляции, располагавшейся этажом выше по ходу движения.

В то же время, когда летом 2012-го мы делали со Светляковым мой проект «Музей пролетарской культуры. Индустриализация богемы», «Мечтатель» явился своеобразным эпиграфом к инсталляции, располагавшейся этажом выше по ходу движения.

— Что для вас в этом решении наиболее неприемлемо — факт того, что работа была изъята по просьбам посетителей или что музей решил вмешаться в кураторский замысел?

— Мне вся история кажется довольно абсурдной. Представьте себе, как это выглядит со стороны: «Третьяковская галерея избавляется от «пугающей скульптуры» или «Творческого работника вынесли из Третьяковской галереи вперед ногами», «Призрак пролетария будущего вселяет ужас в посетителей». При этом в роли пугающей скульптуры выступает музейная бутафория. Сама ситуация, когда директор институции в одностороннем порядке своим волевым решением вторгается в чужую кураторскую экспозицию, кажется мне неуважительной по отношению как к труду его подчиненных, так и к художникам и зрителям.

— Вы реализуете проект «Педагогическая поэма» в музее восстания на Пресне. Скажите, насколько там подход музейщиков к объектам вашим и ваших коллег кажется вам достойным и уважительным?

Скажите, насколько там подход музейщиков к объектам вашим и ваших коллег кажется вам достойным и уважительным?

— Это отдельная история. Но я могу сказать, что в силу целого комплекса причин каждая, даже, казалось бы, незначительная инновация вызывает в нашем музейном хозяйстве мощнейшее сопротивление на разных уровнях. Не обошлось без этого и на Пресне. Но многое зависит от терпеливой работы и готовности к изменению ситуации шаг за шагом. Мой коллега, художник и историк Илья Будрайтскис, сейчас работает в тесном сотрудничестве с руководством музея «Пресня» над реализацией большой программы его реактуализации. Им уже удалось провести несколько заметных проектов: например, книжную ярмарку «Музей читателя», организацию киноклуба и приезд мировых интеллектуальных звезд – таких, как итальянский мыслитель Джанни Ваттимо или Джоди Дин, американская исследовательница социального движения. И за несколько дней работы интеллектуального марафона музей посетило рекордное за последние лет десять число зрителей! Это внушает оптимизм.

— Видите ли вы какую-то политическую подоплеку в инциденте в Третьяковке?

— Мне сложно утверждать это, на данный момент мало информации. К счастью, ранее мне не доводилось сталкиваться с прецедентами осознанной политической цензуры на территории искусства. В основании contеmporary art — освободительный демократический импульс, восходящий к историческому авангарду. Без радикальной обновленческой критики, осуществляемой художником, общество не могло бы развиваться, а искусство — жить. Другой вопрос, что у искусства есть свои границы и, увы, оно представляет на сегодняшний день гетто нереализованных утопических проектов, которые могут существовать, только не претендуя на реальное воплощение в жизнь. Но так было не всегда и, надеюсь, будет не всегда. Ситуация в России меняется постоянно. И похоже, цензура становится все более и более реальной перспективой. Но все более и более активно люди включаются в борьбу за свободу творческой и политической самореализации.

— Как по-вашему, насколько сейчас можно говорить о подъеме интереса к левому искусству в российском культурном сообществе?

— Да, безусловно. Могу назвать молодых художников из группировки «ЗИП». Есть большая генерация творческих деятелей вокруг группы «Что делать?» — это философы, поэты, музыканты и, безусловно, художники, часть из которых уже получила серьезное признание (так, ретроспектива секции «ЧД» проекта «Фабрика найденных одежд» недавно прошла в Московском музее современного искусства). К левацким художникам отношу себя и я.

Работы левацкого искусства становится все заметнее, и игнорировать этот факт становится все труднее. Мне кажется, у общества созрел запрос на реальные, проартикулированные альтернативы как в искусстве, так и в политике. После шоковой терапии акционизма стало очевидно, что для возникновения будущего вышедшему из комы российскому обществу надо заново учиться говорить. Именно про это был лагерь «ОккупайАбай», в котором активно участвовали левоориентированные творческие производители.

АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ «БУДНИ РАСПОЗНАВАТЕЛЯ ОБРАЗОВ»

КУПИТЬ БИЛЕТЫ СБОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ Куратор: Архитектор: Костеев Кирилл Московский музей современного искусства и компания Smart Art открывают масштабную персональную выставку Арсения Жиляева «Будни распознавателя образов». Проект реализован при поддержке генерального партнера ПАО «Промсвязьбанк» и группы компаний «Отечественные системы и технологии». Алексей Масляев: «Будни распознавателя образов» — это мистификация в жанре нон-фикшн, тотальная симуляция некоего невероятного события, которая в игровой форме вовлекает зрителя в фантастическое путешествие то ли во времени, то ли к самым границам Вселенной. Решится ли зритель дойти до конца этого захватывающего квеста? Белый кролик уже прыгает — правда, не в кроличью, а в кротовую нору. Приключение начинается«. Из сопроводительной документации Института Овладения Временем: Считается, что корабль обратился к штудированию предыстории человеческого искусства, пытаясь компенсировать нехватку вычислительных способностей, необходимых для благополучного восстановления версии вселенной, в которой планета Земля „сможет выйти на связь“. Исследователи установили, что отправной точкой для создания коллекции стало обнаружение ТЕНЕТом в бортовом дата-центре скана древнего манускрипта о музыке: его язык был идентифицирован как „древнерусский 2335“, а на обложке было изображение латинского бустрофедона Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Так один из старейших бустрофедонов стал ориентиром в организации генерационных экспериментов ТЕНЕТа и в итоге привел к формированию архива возможных инвариантов экспозиционной предыстории искусства размером около 5 000 000 гигабайт. Арсений Жиляев (род. 1984, Воронеж) — художник, живет и работает в Москве и Венеции. В своих проектах обращается к наследию советской музеологии и эстетике русского космизма. Используя выставку в качестве медиума, исследует потенциальные сценарии истории будущего искусства. Персональные выставки художника проходили в Государственной Третьяковской галерее (Москва, 2012), фондах Kadist (Париж, Сан-Франциско, 2014) и V-a-c (Москва, Венеция, 2015), Центре современной культуры «ВИНЗАВОД» (Москва, 2017). Участник многочисленных международных выставок в том числе Манифеста 13 (2020) в Марселе, 13-й Лионской биеннале (2015), 9-й Ливерпульской биеннале (2016), 11-й Биеннале в Кванджу (2016) и 6-й биеннале в Салониках (2017). Алексей Масляев (род. 1985) — куратор, преподаватель. Заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства (ММОМА), куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow. Номинант Государственной премии в области современного искусства «Инновация» в номинациях «Кураторский проект» и «Региональный проект»; номинант премии Сергея Курехина в области современного искусства в номинации «Лучший кураторский проект». Генеральный партнер ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) — универсальный банк, основанный в 1995 году. Компания Smart Art, основанная в 2016 году коллекционерами и патронами современных художников Анастасией Карнеевой и Екатериной Винокуровой, занимается художественным производством и организацией выставочных проектов. Генеральный партнер Стратегический партнер Партнер открытия |

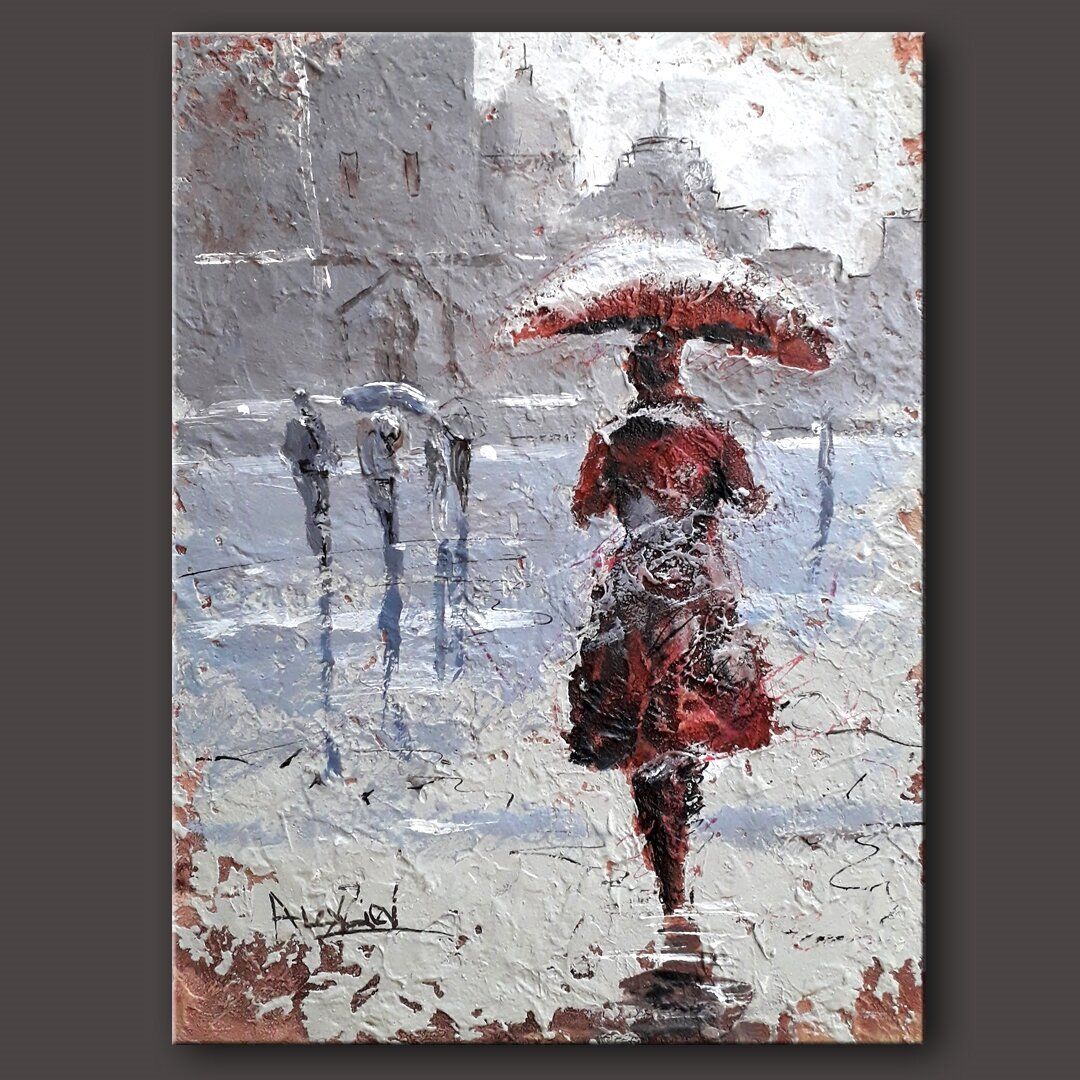

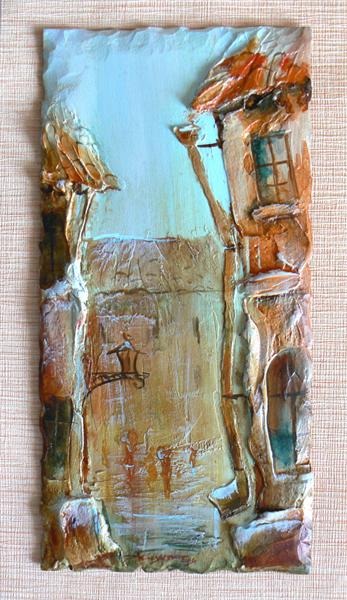

Жиляев Александр Игоревич объемная живопись

Жиляев Александр Игоревич объемная живопись

Художник работает в модной сейчас манере – объемная живопись

объемная живопись

объемная картина

объемная живопись

Жиляев Александр Игоревич

Город: Рубцовск, Россия

Дата регистрации: 29.03.07

Всего работ: 30

Рейтинг: 4021

Я родился в творческой семье: дедушка – театральрый художник, отец – джазовый музыкант, мама – большая рукодельница, ныне флорист.

Никто специально не прививал мне любовь к творчеству, просто маленький ребенок-

это слепок своих близких. Никогда на забуду мастерскую деда, ее запах,

и то удивление, когда поролон превращается в торт, горох – в жемчуг, жесть-

в хрустальную вазу. Наверное, страсть к декорированию живет во мне с тех пор.

Рисую с детства. В школе постоянный член редколлегии. Серьезные творческие

эксперименты начались позже, но и они были прерваны службой на атомной

субмарине Тихоокеанского флота. Море пишу со знанием, так как месяцами

приходилось жить внутри бушующей стихии.

После армии работал на заводе, параллельно учился в техникуме, творчеством

занимался в свободное время.

В 1994году, сложившаяся экономическая ситуация в стране, потребовала

специалистов новой формации. Работа в рекламных агентствах до 1996года-

Хороший профессиональный опыт.

С 1997года – свободный художник. С этого времени постоянный участник

всех городских выставок.

2003-2004г.г. персональные выставки в городской картинной галерее.

1996-2001г.г. учеба в Бийском Государственном Педагогическом

Университете.

Сейчас работаю над серией декоративных работ, выполненных в объеме,

Tags: Жиляев Александр Игоревич, объемная живопись

This entry was posted on Tuesday, October 7th, 2008 at 12:42 and is filed under Картины. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Both comments and pings are currently closed.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Both comments and pings are currently closed.

Выставки в Москве и Петербурге в августе 2021-го

Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в августе в Москве и Петербурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.

«Сергей Табунов. Облако-рай» в «Тираже»

До 8 августа

© Галерея «Тираж»

Персональная выставка московского фотографа Сергея Табунова раскрывает разные этапы его биографии: период жизни в Токио, путешествия по США, возвращение в Москву и работу на съемочных площадках с российскими режиссерами — Рустамом Хамдамовым, Анной Меликян и другими.

«Линор Горалик. Одевая демонов: повседневный и парадный костюм обитателей ада» в «Арт 4»

До 2 августа

Cхема непроизвольного изменения тела мученика в процессе «осатанения». Автор выставки благодарит за помощь Ольгу Филиппову, создавшую этот рисунок

© Музей «Арт 4»

Проект писателя и преподавателя теории костюма в Высшей школе экономики Линор Горалик имитирует научно-популярную выставку и рассказывает о законах и принципах функционирования моды в пространстве ада.

Подробности по теме

Линор Горалик — о выставке про то, как люди и демоны одеваются в аду

Линор Горалик — о выставке про то, как люди и демоны одеваются в аду«София аль-Мария. Песня чудовищного шрифта» в «Гараже»

До 15 августа

© Музей современного искусства «Гараж»

Первая персональная выставка в России катарско-американской художницы, прославившейся после публикации мемуаров о жизни на две страны: в бедуинской семье отца в Катаре и в доме матери в США.

Состоявший в кругу московских концептуальных художников Чернышов в начале 1980-х эмигрировал в США, где и продолжил свои творческие эксперименты — к примеру, расклеивал плакаты на стенах домов в Сохо. На выставке в Галерее Алины Пинской представлены работы из серий разных лет, мини-реконструкция квартирной выставки 1962 года, фрагменты и предметы из личного архива художника.

«Саша Ковалева. Pushing Up the Wild Daisies/Корнями в песок» в ММОМА на Гоголевском

До 22 августа

Саша Ковалева. «Мемориал Николо-Архангельского кладбища». Москва

© ММОМА

В рамках поддержки молодого искусства в МОММА представили выставку Саши Ковалевой. В первый персональный проект вошло исследование подходов к погребению бездомных, которое художница проводила в пяти городах — Москве, Петербурге, Женеве, Анси и Стамбуле.

«Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения» в Новой Третьяковке

До 22 августа

Иван Кудряшов. Общая схема росписи зрительного зала 1-го Советского театра в Оренбурге, 1920

© Государственная Третьяковская галерея

В начале XX века Иван Кудряшов наряду с Малевичем и Лисицким активно занимался реформированием искусства и развивал направление космизма. Как и многие его единомышленники-авангардисты, в конце 30-х годов Кудряшов был лишен возможности выставляться, но спустя три десятилетия был заново открыт московскими коллекционерами.

Подробности по теме

Как смотреть (и понимать) работы Эль Лисицкого

Как смотреть (и понимать) работы Эль Лисицкого«Федор Савинцев. Кратовские дачи» в Музее архитектуры им.

Щусева

ЩусеваДо 25 августа

© Музей архитектуры им. Щусева

На выставке фотографа Федора Савинцева представлена серия снимков, сделанных в дачном поселке Кратово, где в свое время проживали Сергей Прокофьев, Михаил Зощенко, Сергей Эйзенштейн и другие представители советской интеллигенции. Однако у Савинцева главными героями становятся именно дома, а не их прославленные хозяева.

Подробности по теме

Директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева: «Репутация моя меня вполне устраивает»

Директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева: «Репутация моя меня вполне устраивает»«Анатол Слоун, Сергей Мосесов: Итон. Школа джентльменов» в Мультимедиа-арт-музее

До 29 августа

Анатол Слоун. «Мальчики идут на занятия», 2010

«Мальчики идут на занятия», 2010

© Мультимедиа-арт-музей

На выставке можно увидеть фотографии, сделанные выпускниками легендарного Итонского колледжа, а также документальную кинохронику 1920–1960-х годов. Долгое время в закрытый колледж не допускали прессу (и тем более фотокорреспондентов), однако снимки Сергея Мосесова и Анатола Слоуна так понравились руководству, что были разрешены к публикации.

«Франк Орват. Бестиарий» в Мультимедиа-арт-музее

До 29 августа

Франк Орват. «Орангутан», 1994

© Мультимедиа-арт-музей

Бунтарь и новатор Франк Орват, ушедший из жизни осенью прошлого года, объединил в свое время фешен- и стрит-фотографию. В экспозицию проекта вошла серия работ, переданных в дар Мультимедия-арт-музею Студией Орвата.

«Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма

До 29 августа

Нико Пиросмани. «Погонщик с верблюдом», 1910

«Погонщик с верблюдом», 1910

© Музей русского импрессионизма

Более 70 работ Малевича, Коровина, Сомова, Пиросмани и многих других художников-модернистов, чье творчество преследовалось за «формализм» и «декадентство», из 14 частных собраний, формировавшихся в 1950–1980-е годы.

«Билл Каннингем. Мода на подиумах и тротуарах» в Мультимедиа-арт-музее

До 29 августа

Билл Каннингем. «Ава Черри и Дэвид Боуи. Вечеринка премии Грэмми», 1975

© Мультимедиа-арт-музей

Разъезжая на велосипеде по Нью-Йорку с фотоаппаратом и снимая колоритных прохожих, Билл Каннингем фактически создал жанр стритстайл-фотографии. В МАММ покажут 150 снимков, сделанных легендарным фотографом в течение пяти десятилетий XX века.

«Под маской Венеции» в «Царицыно»

До 29 августа

Неизвестный художник, школа Каналетто. «Регата на Большом канале», первая четверть XVIII века

«Регата на Большом канале», первая четверть XVIII века

© Музей-заповедник «Царицыно»

Впечатляющая по размаху выставка «демонстрирует связь России и Венецианской Республики XVIII столетия». В течение нескольких лет кураторы отбирали экспонаты из венецианских музеев, дополнив экспозицию предметами из коллекции ГМИИ им. Пушкина.

«Красный сад» на Красной площади

До 31 августа

Аристарх Чернышев. «Античная голова», 2020

© ГУМ-Red-Line

Прямо у стен ГУМа, на Красной площади, разворачивается экспозиция паблик-арта в рамках фестиваля «Красный сад». В экспозицию проекта, разработанного в партнерстве с фестивалем «Архстояние», войдут скульптуры российских художников, в числе которых Николай Полисский, Аристарх Чернышев, Ринат Волигамси и многие другие.

«Ольга Мичи: Уязвимые. Африканский дневник» в Музее Востока

С 13 августа по 5 сентября

Ольга Мичи. «Портрет мальчика. Народ мурси. Национальный парк Маго, Эфиопия», 2018

«Портрет мальчика. Народ мурси. Национальный парк Маго, Эфиопия», 2018

© Музей Востока

В экспозицию проекта вошли 35 фотографий, сделанных Ольгой Мичи во время поездок по Восточной Африке, Эфиопии, Кении и Танзании. Выставка рассказывает о проблемах коренных народов региона и о том, как древние традиции переплетаются с артефактами современной европейской цивилизации.

«Николай Полисский. Русская античность» в ГУМ-Red-Line

До 12 сентября

Николай Полисский. «Бобур», 2013

© Пресс-служба фестиваля “Архстояние”

На персональной выставке основателя фестиваля «Архстояние» представлена серия скульптур из орешника, призванная возродить традиции античности в русской деревне. Отдельная часть экспозиции — ретроспектива медиапроектов «Архстояния» за все годы его существования.

Подробности по теме

Отец и сын Полисские из Никола-Ленивца вскрывают код русской Масленицы

Отец и сын Полисские из Никола-Ленивца вскрывают код русской Масленицы«Пересекая пространство» в Царской башне

До 15 сентября

Андрей Бергер. «The Flow», 2017

«The Flow», 2017

© Галерея «Триумф»

Групповая выставка в Царской башне Казанского вокзала обращается к вечной теме взаимосвязи пространства и времени на примере двух видов искусств — кинетизма и поэзии.

«Арсений Жиляев. Будни распознавателя образов» в ММОМА на Гоголевском

До 19 сентября

Продолжая исследования спекулятивных возможностей искусства, Арсений Жиляев создал более сотни работ, которые, по словам куратора Алексея Масляева, представляют собой тотальную симуляцию невероятного события, которая вовлекает зрителя в путешествие к самым границам Вселенной.

«Чак Клоуз. Infinite» в Галерее Гари Татинцяна

До 25 сентября

Чак Клоуз. «Лукас/мозаика», 2019

© Галерея Гари Татинцяна

У одного из самых известных фотохудожников мировой художественной сцены прозопагнозия — редкое расстройство восприятия, не позволяющее запоминать лица людей. Тем не менее прославился он именно благодаря виртуозным портретам своих знаменитых современников.

Тем не менее прославился он именно благодаря виртуозным портретам своих знаменитых современников.

«Сиена на заре Ренессанса» в ГМИИ им. Пушкина

До 3 октября

Джованни ди Паоло. «Мадонна Смирение», около 1400–1482

© Музей изобразительных искусств им. Пушкина

В XIII–XV веках Сиена была одним их ключевых центров художественной жизни Италии. На выставке представлены редкие экспонаты (в частности, деревянные таблички «Таволетты Биккерны») из Национальной пинакотеки и Государственного архива в Сиене, музеев Тосканы и ГМИИ им. Пушкина.

«Альфиз Сабиров. Аю Бала» в Музее Востока

С 4 августа по 3 октября

«Мальчик с мечом», 2009

© Музей Востока

Более восьмидесяти работ художника, рассказывающих о героях древней философии тюрков — тенгрианстве. Автор переплетает личную мифологию с эпическими мотивами, создавая новое поле для интерпретации старинных сюжетов.

Автор переплетает личную мифологию с эпическими мотивами, создавая новое поле для интерпретации старинных сюжетов.

«Да живет иное во мне» в Laboratoria Art & Science Foundation

До 10 октября

Марина Абрамович. «Измеряя магию взгляда», 2012

© Алан Воуба/Laboratoria Art & Science Foundation

Звезды мировой и российской художественной сцены — Марина Абрамович, Ральф Беккер, Art Orienté Objet, :vtol: — совместно с учеными создали работы, позволяющие зрителям получить новый опыт взаимодействия с технологиями и даже встроиться в «гибридные сообщества наравне с растениями, бактериями и роботами».

Подробности по теме

Почувствовать себя лошадью и вырастить ухо на руке: как искусство соединяется с наукой

Почувствовать себя лошадью и вырастить ухо на руке: как искусство соединяется с наукой«Константин Горбатов.

Приближая красоту» в «Новом Иерусалиме»

Приближая красоту» в «Новом Иерусалиме»До 5 декабря

Константин Горбатов. «Вид древнего Пскова», 1918

© Собрание В.И.Литвякова

Большая ретроспективная выставка одного из главных представителей русского импрессионизма состоит из трех разделов, посвященных разным периодам жизни художника и странам, в которых ему довелось побывать: Италии, Испании и Палестине.

Петербург

«Александр Шишкин-Хокусай. Riva degli Schiavi (Набережная рабов)» в Галерее Марины Гисич

До 5 сентября

© Галерея Марины Гисич

В экспозицию персональной выставки петербургского художника Шишкина-Хокусая в Галерее Марины Гисич вошли новые работы, а также серия, созданная для российского павильона на Венецианской биеннале 2019 года.

«Петр Кирюша. Сломанный куст» в MYTH Gallery

До 26 июля

Проект Петра Кирюши рассказывает о сложных взаимоотношениях человека с хаосом и новых формах восприятия. Серии пейзажных зарисовок об эволюции, истории Франции и грибах иллюстрируют «новые области мышления в темном лесу реальности».

«Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее

До 22 августа

© Российский этнографический музей

Более 200 предметов из собраний трех катарских музеев. Среди экспонатов — снаряжение ловцов жемчуга, редкие религиозные рукописи, оснащение для соколиной охоты и другие объекты, раскрывающие особенности культуры, быта и традиционных промыслов Катара.

Подробности по теме

5 причин поехать в Катар, если вы любите искусство

5 причин поехать в Катар, если вы любите искусство«Новая кожа. Миф технологического тела» в «Севкабель-порту»

До 22 августа

На выставке показаны работы двенадцати финалистов Всероссийского конкурса проектов молодых художников Nova Art 8. Освещая предложенную тему с разных ракурсов, авторы обращаются к концепции зарождающейся сегодня новой экологической идентичности.

Подробности по теме

«Новая кожа»: победители конкурса Nova Art 8

«Новая кожа»: победители конкурса Nova Art 8«Энди Уорхол и русское искусство» в «Севкабель-порту»

До 19 сентября

Энди Уорхол. «Ингрид Бергман», 1983

© Севкабель-порт

На выставке сотня знаковых произведений Энди Уорхола, собранных из частных коллекций, соседствуют с работами Комара и Меламида, Владислава Мамышева-Монро, Юрия Альберта, Павла Пепперштейна и других российских современных художников.

Подробности по теме

От банки Campbell’s до банки сгущенки: как Энди Уорхол повлиял на российское искусство

От банки Campbell’s до банки сгущенки: как Энди Уорхол повлиял на российское искусствоВыставки в Москве и Петербурге в сентябре 2021-го

Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в сентябре в Москве и Петербурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.

Москва

«Ольга Мичи: Уязвимые. Африканский дневник» в Музее Востока

До 5 сентября

Ольга Мичи. «Портрет мальчика. Народ мурси. Национальный парк Маго, Эфиопия», 2018

© Музей Востока

В экспозицию проекта вошли 35 фотографий, сделанных Ольгой Мичи во время поездок по Восточной Африке, Эфиопии, Кении и Танзании. Выставка рассказывает о проблемах коренных народов региона и о том, как древние традиции переплетаются с артефактами современной европейской цивилизации.

© Пресс-служба галереи «ГУМ-Red-Line»

На персональной выставке основателя фестиваля «Архстояние» представлена серия скульптур из орешника, призванная возродить традиции античности в русской деревне. Отдельная часть экспозиции — ретроспектива медиапроектов «Архстояния» за все годы его существования.

Подробности по теме

Отец и сын Полисские из Никола-Ленивца вскрывают код русской Масленицы

Отец и сын Полисские из Никола-Ленивца вскрывают код русской Масленицы«Пересекая пространство» в Царской башне

До 15 сентября

Андрей Бергер. «The Flow», 2017

© Галерея «Триумф»

Групповая выставка в Царской башне Казанского вокзала обращается к вечной теме взаимосвязи пространства и времени на примере двух видов искусств — кинетизма и поэзии.

«Арсений Жиляев. Будни распознавателя образов» в ММОМА на Гоголевском

До 19 сентября

Продолжая исследования спекулятивных возможностей искусства, Арсений Жиляев создал более сотни работ, которые, по словам куратора Алексея Масляева, представляют собой тотальную симуляцию невероятного события, которая вовлекает зрителя в путешествие к самым границам Вселенной.

«Чак Клоуз. Infinite» в Галерее Гари Татинцяна

До 25 сентября

© Пресс-служба Галереи Гари Татинцяна

У одного из самых известных фотохудожников мировой художественной сцены была прозопагнозия — редкое расстройство восприятия, не позволяющее запоминать лица людей. Тем не менее прославился он именно благодаря виртуозным портретам своих знаменитых современников.

«Bulky Biceps Trying to Fly» в галерее Lazy Mike

С 3 по 28 сентября

© Александр Кутовой

Основная часть проекта Александра Кутового — серия из восьми скульптур, каждая из которых представляет собой спортивный снаряд. Специально для выставки подготовлен полноценный глянцевый журнал, куда включены кадры съемок, демонстрирующие прикладные способы обращения со скульптурами.

«Уроборос» в галерее Jart

С 3 по 26 сентября

В сайт-специфик-проекте, посвященном древнейшему символу — змее, кусающей себя за хвост, — под кураторством Сергея Хачатурова приняли участие художники разных поколений. В их числе — и молодые авторы (Таня Пеникер, Владимир Карташов), и звезды российского совриска (Павел Пепперштейн, Елена Елагина и Игорь Макаревич).

Подробности по теме

Художница Таня Пёникер — об алхимии и глазированных сырках

Художница Таня Пёникер — об алхимии и глазированных сырках«Сиена на заре Ренессанса» в ГМИИ им. Пушкина

До 3 октября

Джованни ди Паоло. «Мадонна Смирение», около 1400–1482. Дерево, темпера. Сиена

© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

В XIII–XV веках Сиена была одним их ключевых центров художественной жизни Италии. На выставке представлены редкие экспонаты (в частности, деревянные таблички «Таволетты Биккерны») из Национальной пинакотеки и Государственного архива в Сиене, музеев Тосканы и ГМИИ им. Пушкина.

«Альфиз Сабиров. Аю бала» в Музее Востока

До 3 октября

Альфиз Сабиров. «Мальчик с мечом», 2009

© Музей Востока

Более восьмидесяти работ художника, рассказывающих о героях древней философии тюрков — тенгрианстве. Автор переплетает личную мифологию с эпическими мотивами, создавая новое поле для интерпретации старинных сюжетов.

«Федор Хиросигэ. Сон в красном тереме» в Vladey Space

C 5 сентября по 10 октября

Федор Хиросигэ. «[raven and siren]», 2021. Дерево, деревянный реди-мейд, выжигание, кофе, опилки, саморезы, дверные петли, акрил, цветные лаки

© Vladey Space

Вдохновившись одноименным китайским романом XVIII века, петербургский художник Федор Хиросигэ создал пространство, в котором зритель может познакомиться с миром его авторской мифологии, в частности с его альтер эго — грибом, дикими зверями и персонажами аниме.

«Да живет иное во мне» в Laboratoria Art & Science Foundation

До 10 октября

Марина Абрамович. «Измеряя магию взгляда», 2012

© Алан Воуба/Laboratoria Art & Science Foundation

Звезды мировой и российской художественной сцены — Марина Абрамович, Ральф Беккер, Art Orienté Objet, :vtol: — совместно с учеными создали работы, позволяющие зрителям получить новый опыт взаимодействия с технологиями и даже встроиться в «гибридные сообщества наравне с растениями, бактериями и роботами».

Подробности по теме

Почувствовать себя лошадью и вырастить ухо на руке: как искусство соединяется с наукой

Почувствовать себя лошадью и вырастить ухо на руке: как искусство соединяется с наукойДжефф Коуэн в ММОМА на Петровке

До 24 октября

Начав уличным фотографом, Джефф Коуэн радикально изменил свой творческий метод, увлекшись экспериментами с материалами и техникой. На масштабной выставке в МОММА представлены пейзажные и портретные снимки, а также многочисленные коллажи, принесшие ему всемирную известность.

«Константин Горбатов. Приближая красоту» в «Новом Иерусалиме»

До 5 декабря

Константин Горбатов. «Вид древнего Пскова», 1918

© Собрание В.И.Литвякова

Большая ретроспективная выставка одного из главных представителей русского импрессионизма состоит из трех разделов, посвященных разным периодам жизни художника и странам, в которых ему довелось побывать: Италии, Испании и Палестине.

«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма

С 16 сентября по 16 января

© Музей русского импрессионизма

В экспозицию проекта вошли работы, которые были представлены публике в Нью-Йорке в 1924 году на крупнейшем показе русской живописи в США. По словам организаторов, картины пришлось разыскивать по всему миру в частных и музейных собраниях России, США, Канады, Испании, Германии, Армении и других стран.

«Школа инженеров искусства. Вдали от равновесия» в «ГУМ-Red-Line»

С 17 сентября по 20 ноября

Сергей Еньков. «Без названия», 1995. Бумага, акрил

© Пресс-служба «ГУМ-Red-Line»

Тридцатилетний срез творчества группы «Инженеры искусства» — художников петербургского андеграундного искусства, в числе которых Инал Савченков, Франц Родвальт, Сергей Еньков, Григорий Стрельников и Владислав Балаклейский. По словам организаторов, в экспозицию проекта вошли работы, практически неизвестные московской публике.

«Томас Деманд. Зеркало без памяти» в «Гараже»

С 30 сентября 2021 года по 30 января 2022 года

© Пресс-служба музея современного искусства «Гараж»

На первой в России выставке немецкого художника Томаса Деманда можно увидеть знаковые проекты, посвященные темам симуляции, макетов и моделирования, а также видео, которые специально для выставки создал режиссер и писатель Александр Клуге.

«Сергей Шутов. Чужие здесь не ходят» в МАММ

С 4 сентября по 15 ноября

Сергей Шутов. Кадр из видео «Вместо Минотавра», 2004

© Собрание «Мультимедиа-арт-музея»

На выставке одного из идеологов и активных участников московского и петербургского андеграундного искусства Сергея Шутова представлены работы середины 1990-х и начала 2000-х, когда он начинал свои первые эксперименты с видео-артом и показывал их в культовом клубе «Птюч».

«Игорь Самолет. Политика ненависти» в галерее «Сцена»

С 16 сентября по 17 октября

© Игорь Самолет. «Политика ненависти», 2021. Скриншот

В своем проекте Игорь Самолет обращается к проявлениям агрессии пользователей в социальных сетях. По мнению художника, ненависть становится главной национальной объединяющей идеей для граждан — при этом темы для хейта являются «лишь триггерами для выражения агрессии как формы мнимого влияния на ход событий».

Петербург

«Александр Шишкин-Хокусай. Riva degli Schiavi (Набережная рабов)» в Галерее Марины Гисич

До 5 сентября

© Галерея Марины Гисич

В экспозицию персональной выставки петербургского художника Шишкина-Хокусая в Галерее Марины Гисич вошли новые работы, а также серия, созданная для российского павильона на Венецианской биеннале 2019 года.

«Энди Уорхол и русское искусство» в «Севкабель-порту»

До 19 сентября

Энди Уорхол. «Ингрид Бергман», 1983

© «Севкабель-порт»

На выставке сотня знаковых произведений Энди Уорхола, собранных из частных коллекций, соседствует с работами Комара и Меламида, Владислава Мамышева-Монро, Юрия Альберта, Павла Пепперштейна и других российских современных художников.

Подробности по теме

От банки Campbell’s до банки сгущенки: как Энди Уорхол повлиял на российское искусство

От банки Campbell’s до банки сгущенки: как Энди Уорхол повлиял на российское искусствоАлександр Жиляев на Etsy

Александр Жиляев родился 8 января 1968 года в небольшом промышленном городке В Сибири в Алтайском крае

Алтайский край — это бескрайние степи, древние скалы с пещерами первобытных людей, заснеженные хребты великих гор. Человек, выросший на таком разнообразии ландшафтов, обладает особым чувством покоя и природы. Творческая семья также способствовала развитию талантов подростка. Мать Александра Жиляева — преподаватель флориста, отец — джазовый музыкант, и, конечно же, дедушка — театральный художник, заслуженный работник культуры России, за свою карьеру оформивший более 300 спектаклей.Бесконечные часы школьных каникул, проведенные в мастерской деда, во многом предопределили будущее Александра, но ему предстоял долгий путь к своей детской мечте — стать художником.

После службы в армии на атомной подводной лодке Тихоокеанского флота Александр устраивается на завод мастером по ремонту холодильного оборудования. В свободное время рисует и участвует в любительских выставках местных художников.

Становление мастера пришлось на тяжелые годы перестройки в России.Компания закрылась. Приходилось подрабатывать и работать охранником. С одной стороны, рушилась привычная жизнь, с другой — новые экономические условия требовали специалистов новой формации. Приглашение поработать в рекламном агентстве дало возможность оставаться в творчестве и на необходимый заработок. Общение с заказчиками, крупные и сложные проекты, работа в форс-мажорных обстоятельствах — бесценный опыт этого периода жизни. Работа в рекламных агентствах длилась с 1996 по 1999 год.

В 1994 году Александр женится, жену зовут Татьяна. В молодой семье родился первенец Дмитрий.

В 1996 году Александр Жиляев поступил в Бийский государственный университет. Через 5 лет он получил диплом и специальность преподавателя живописи и графики.

Александру предстоит продемонстрировать свои педагогические способности чуть позже. В 2009 году он становится предпринимателем. С этого момента начинается настоящая профессиональная деятельность художника: сотрудничество с дизайнерами интерьера в качестве декоратора, выполнение огромных по объему декоративных панно, роспись стен, общий декор помещения.При этом он постоянно работает в студии над своими картинами и участвует во всех профессиональных выставках художников Алтайского края.

В 2012 году Александр Жиляев решил посвятить все свое рабочее время созданию картин.

К этому времени у художника уже сформировался определенный круг поклонников таланта, а глобальный Интернет предоставил мастеру новые возможности для общения с аудиторией зрителей. При этом Александр не забывает о педагогическом образовании.Каждую неделю 60 000 подписчиков его YouTube-канала берут уроки рисования для начинающих и пишут восторженные комментарии о понятной манере изложения. Сотни людей по всему миру уже научились пользоваться щеткой благодаря этим урокам.

В 2019 году Александр Жиляев стал членом Международного Евразийского Союза художников.

О манере живописи Александра Игоревича Жиляева говорят его произведения. Картины мастера образны и выразительны.В них нет поиска реалистичности и точной передачи предметов. Главное — образ и душевное состояние создателя, его свободная рука совершает движения кисти по поверхности холста. Во многих произведениях Александра есть место спонтанным решениям, области, где что-то произошло случайно, но осталось нетронутым в пользу живописной составляющей. Мастер склонен экспериментировать с живописными материалами и техниками, но работы остаются узнаваемыми и интересными для зрителя.

Искусство без смерти — Архитектура

Антон Видокле: Когда Беатрис Коломина и Марк Вигли (кураторы Стамбульской биеннале дизайна) рассказали мне о теме выставки — вопросе «Мы люди?» — я сразу вспомнил о произведениях Николая Федорова и других россиян. Биокосмисты и их представления о незавершенном состоянии эволюции человека.

Космизм — малоизвестное интеллектуальное и художественное движение, зародившееся в России ближе к концу XIX века.В его основе философия бессмертия и материального воскресения каждого человека, когда-либо жившего с помощью технических средств. Начиная с Николая Федорова, русские космисты, в число которых входили многочисленные философы, романисты, поэты, художники-авангардисты, ученые, врачи, активисты, революционеры и многие другие, считали, что эволюционное развитие человечества далеко от завершения и что наша главная задача — развиваться дальше, используя нашу способность разума, чтобы стать бессмертными и вернуть к жизни всех наших умерших предков.Поскольку способность Земли поддерживать это огромное воскресшее и бессмертное население будет недостаточным, космисты выступили за развитие космических путешествий, колонизацию других планет и расширение человечества по всей Вселенной.

Биокосмисты выступали за полную реконструкцию общества и человеческих отношений, а также за метаболическую реконструкцию нашего биологического тела таким образом, чтобы оно могло регенерировать конечности и органы, существовать без кислорода, получать энергию непосредственно от солнца, как это делают растения. а также стать андрогинными или транссексуальными в том смысле, что потребность в разных полах и половом размножении исчезнет, как только станет возможным бессмертие и воскрешение всех предыдущих поколений.

Если на этот вопрос «Мы люди?» был поставлен Федорову или любому другому космисту, они, вероятно, сказали бы нет, потому что мы еще не усовершенствовали свой замысел и не преодолели смерть.

Арсений Жиляев : Задавать этот вопрос сегодня все равно, что задавать вопрос, живем ли мы по-прежнему при капитализме или, скорее, при чем-то более ужасном. В обоих случаях, если мы говорим терминами девятнадцатого века, можно сказать: «Нет, мы не люди в терминах Федорова, и мы не живем при капитализме, как его описывал Маркс.»Один из популярных аргументов — определить людей как безумных существ по своей природе, которые хотят насильственно навязать свою идентичность и ограничения остальной вселенной и, таким образом, утверждают, что для нас лучше найти совершенно нечеловеческие способы мышления и действий. Другими словами, , аргумент настаивает на том, что мы стараемся полностью избегать быть людьми. Но, на мой взгляд, это действительно хитрое утверждение, не говоря уже о стремлении. Есть интересный случай, опять же из девятнадцатого века, с участием русских революционных активистов из Народной воли. движение ( Народная Воля, на русском языке), подавляющее большинство из которых были выходцами из зажиточных, аристократических семей и были чрезвычайно образованы, но, тем не менее, хотели действовать от имени крестьян и рабочих.Лидеры Народной Воли советовали своим членам «идти к народу», чтобы продвигать революционные идеи освобождения, что означало жить и работать как члены простых угнетенных классов. Их попытки полностью провалились. Крестьяне им не доверяли и в итоге помогли полиции арестовать их. Мне кажется, что, когда сегодня художники пытаются дать голос угнетенным растениям или пытаются действовать как нечеловеческие агенты, они действуют так же наивно, как и эти активисты девятнадцатого века.

Я думаю, что только в нашей природе как мыслящих животных, со всеми нашими ограничениями, возможно достичь того, что можно было бы назвать «настоящей волей» и универсальным голосом.Это не означает, что мы должны сохранять человеческие суеверия, скорее, наоборот: мы должны сознательно планировать преодоление естественных, социальных, сексуальных и других ограничений нашего вида. Федоров был одним из первых, кто отстаивал это. Для меня главный вопрос здесь в том, кто возьмет на себя ответственность за этот переход, за это постоянное преодоление? Для государственных спецслужб и корпораций мы, люди, вероятно, выглядим как комнатные растения, нуждающиеся в выращивании и регулировании. В связи с этой реальностью, я хотел бы вернуться к Федорову и выработать более личные или, точнее, человеческие способы говорить о наших преобразованиях.

Для меня один из самых интригующих вопросов для современного художника, работающего с русским космизмом, или для того, кто заинтересован в достижении нечеловеческого состояния в искусстве, — это: вы лично хотите быть бессмертным? Потому что для меня, как сознательное событие, смерть — одна из самых важных точек человечества. Можете ли вы лично представить свою артистическую жизнь без смерти и старения?

AV: Недавно я смотрел телепрограмму, в которой пятилетняя китаянка смогла усыпить животных, просто поговорив с ними.Все виды животных: кролик, ящерица, разные виды птиц, кошки, собаки и так далее. Это было просто завораживающее зрелище. Я слышал о подобных способностях, которыми должны обладать некоторые шаманы, но никогда не видел этого раньше. Возможно, это был просто телевизионный трюк, но в любом случае разговор с растениями или даже от имени несчастных растений может оказаться не таким бесполезным, как кажется. По крайней мере, растения и животные в полицию не сообщат!

Но отвечу на ваш вопрос: я думаю, все зависит от того, что мы понимаем под художественной жизнью, как мы ее себе представляем.С одной стороны, изображение зомбированного художника, рисующего всякую ерунду на всю вечность, довольно утомительно. Однако у Федорова была гораздо более сложная концепция искусства, чем просто производство эстетических или концептуальных объектов. Вид эсхатологии, горизонта жизни, который он очерчивает в своих трудах, кажется, предполагает, что высшее произведение искусства — это работа над одухотворением неодушевленной материи: своего рода обширный анимистический проект обучения материи, из которой состоит материя. Вселенная воспринимать, чувствовать, думать.Федоров считал, что самое необычное и важное качество людей — это наша способность чувствовать, понимать, думать и быть сознательными, и что эта способность должна быть разделена со всей материей, которая еще не обладает ею. Я не уверен, откуда взялось это желание оживить мир, но оно не является уникальным для Федорова. Существует своего рода шаманская чуткость ко всему географическому региону от Японии до Скандинавии, и Россия в значительной степени является частью этой традиции.Итак, Федоров, несмотря на то, что был набожным православным христианином, чувствовал, что наша эволюционная обязанность — научить разум космоса, и что именно эта деятельность является настоящим произведением искусства. Как долго будет длиться такая работа? Вероятно, вечность … Итак, с этой точки зрения бессмертие становится необходимостью, и мы должны немедленно начать работать над этим.

Недавно я кое-что читал о том, что разница между органическими и неорганическими веществами намного меньше, чем мы склонны предполагать.В конечном итоге вся материя, живая или инертная, подвержена одному и тому же циклу организации и распада, даже если скорость, с которой происходят эти процессы, сильно различается. В этом смысле планеты, звезды, галактики — и, возможно, вся Вселенная — не так уж отличаются от наших тел. Так что, возможно, нет ничего невозможного в том, чтобы каким-то образом извлечь уроки из долговечности камня, обучая его нашей способности быть сознательными, самосознательными и умными.

Я полагаю, что все это может показаться немного новой эпохой, но мы должны помнить, что мы говорим о совершенно иной чувствительности, которая проявляется в конце Российской Империи, продолжается через коммунистическую революцию и ряд других войны, и фактически приводит к пилотируемому космическому полету и тому подобное.Так что это не то же самое, что иметь камешек и галлюцинации на пейоте; это своего рода материалистический бред, ультрарациональный и совершенно фантастический.

AZ: Я согласен с вами в отношении роли человека во Вселенной и в том, что ее не следует переоценивать. В русском космизме, и особенно в идеях Константина Циолковского, присутствует сильная интуиция радикального материалистического единства «мыслящих существ» и самой материи. Он писал, например, о вечном освобождении, которое начинается в момент смерти, когда разложение нашего тела высвобождает атомы и молекулы в космос.Он предполагает, что эти освобожденные частицы счастливы, испытывают восторг от своего освобождения, и что в этом смысле смерть — радостное событие. Но в то же время, по мнению Циолковского, люди в конечном итоге должны превратиться в нематериальные организмы, способные действовать на универсальном уровне. Для меня высшее положение нашего вида — один из проблемных моментов в мысли Федорова. С одной стороны, чувствуется человеческое несчастье со всеми его пределами: слабость, агрессия, притворство, наивность, несоизмеримость с универсальными процессами, действительно жалкие вещи, которые нужно преодолеть … А с другой стороны, Федоров подчеркивает воскресение человеческие существа в их существующих материальных формах, со всеми их недостатками, слабостями и недугами, при этом, конечно, учитывая потенциал для дальнейших преобразований.

Однажды я обсуждал идеи русского космизма и воскрешения с другом художником, который действительно сопротивлялся им. «Почему мне должна понравиться идея воскресить моего отца?» он спросил. «Нет ничего хорошего в воскресении для всех. Иногда смерть лучше, чем жизнь». Вот еще одна проблема видения Федорова: должны ли мы воскрешать преступников, таких как Гитлер, или людей, которые просто устали от жизни и которые могут не захотеть возвращаться? И в конце концов, как должны себя чувствовать старомодные люди после встречи с людьми из гораздо более продвинутого вида, с нематериальными или трансформированными телами? Смогут ли эти пожилые люди найти цель в своей новой воскресшей жизни?

AV: Это действительно интересный момент.Ясно, что мы можем представить себе множество проблем, связанных с объединением воскресших поколений старшего поколения и их более поздних, более развитых сверстников. Как, например, средневековый мясник из Венеции отреагировал бы на будущее поколение людей, которые могут быть более похожими на растения, бесполыми, самокормящимися и так далее…? Я думаю, что одним из решений этой проблемы могло бы быть именно то, что вы недавно предложили в Москве, — что различные планеты могут быть устроены как старинные комнаты в музеях; там могла бы быть планета, населенная поколениями людей из двенадцатого века, другая планета для людей из раннего капиталистического периода, планета каменного века и так далее … Система управления народонаселением, при которой чувства людей не нарушаются непостижимыми для них чувствами.Всем этим можно было бы управлять с помощью искусственного интеллекта, и все были бы счастливы. Или это может быть полный кошмар … Когда вы описывали этот тип организации, я сначала подумал, что мы, возможно, уже сейчас живем в этой системе, и что Земля — это всего лишь одна большая комната эпохи в музее вселенского масштаба.

AZ: Да, можно представить искусственный интеллект, отвечающий за всеобщее развитие жизни, но зачем ему люди? Может быть, его гораздо больше интересует оживление звезд черными дырами.Я вижу один из возможных ответов: художественное или музеологическое видение; собирать людей в рамках их эпох в комплексные инсталляции, которые могут покрывать целые планеты в космическом пространстве. Но не все хотят быть экспонатом в музее. Борис Гройс говорит о русском космизме как о кураторском проекте. Если вы не можете воскресить всех одновременно, вам придется сделать выбор, что фактически заставит вас стать куратором. Помню, однажды в разговоре с вами Борис сказал, что он не против собственного воскрешения будущими поколениями.Но у вас более противоречивое отношение к такой перспективе, не так ли?

AV: Иногда я также сталкиваюсь с определенной степенью неприятия или даже враждебности к идее бессмертия, особенно со стороны молодых людей. Несколько лет назад я организовал длительный семинар по теме Common Task Федорова с международной группой молодых художников в Бейруте. В частном порядке многие участники рассказали мне, что на самом деле они находили идею вечной жизни отвратительной. Кажется, что для них бессмертие означало бесконечные страдания или, в лучшем случае, бесконечную скуку.Меня очень удивила такая реакция. Этого я не ожидал, потому что лично я всегда воспринимал идею бессмертия как нечто очень позитивное и желанное. Сначала я подумал, что, может быть, это просто возраст: когда вы молоды, если вы не очень больны, ранены, живете в условиях насилия или потеряли кого-то, кого любили, смерть кажется довольно абстрактным понятием; вы читаете об этом и видите его изображения, но это то, что, кажется, случается только с другими. Кажется, что тело на самом деле не чувствует собственной смертности, пока не начинает устанавливаться энтропия.С другой стороны, как писал Борис Гройс в другом месте здесь, поскольку мы можем обнаружить излучение от рождения Вселенной, от Большого взрыва, вполне возможно, что есть сигналы, приближающиеся к нам с ее будущего конца. В этом смысле, возможно, наши тела уже могут слабо регистрировать энергию смерти Солнца через четыре с половиной миллиарда лет. В любом случае инстинкт смерти невероятно силен в нашей психике.

Но, возможно, более интересная сторона этого не биологическая или психологическая, а определенная недостаточность воображения (что особенно важно, потому что мы говорим о художниках — очевидно, наиболее творческой части общества).Мне кажется, что большинство из нас склонно сублимировать наши текущие жизненные условия и все их проблемы, трагедии и несправедливость и проецировать это на будущие сценарии. Это можно увидеть во многих популярных футуристических книгах и фильмах: они чаще всего остаются на уровне технологического воображения, одновременно проецируя проблемы нашего нынешнего общества на будущее. Таким образом, хотя легко представить и представить жизнь в обществе без денег и с межгалактическими путешествиями, сюжет неизменно сводится к эссенциалистским конфликтам власти, героизму, предательству, мести или чему-то в этом роде.Интересно, что нужно, чтобы вообразить, что все действительно иначе. Я подозреваю, что, скорее всего, это зарегистрируется как какое-то безумие. Собственно, при всем прагматизме и религиозной ортодоксальности Федорова я чувствую некую безумную черту его мышления.

AZ: Я согласен с тем, что здесь мы имеем решающее значение для интерпретации наследия Федорова. А ваш рассказ о студентах, не принимающих бессмертие, заставляет меня задуматься об общем страхе перед социализмом. У большинства людей этот термин ассоциируется с советским проектом или реальным социализмом , а затем в основном с его унификацией повседневной жизни, узким политическим спектром, непривлекательным культурным производством и т. Д., которое началось со Сталина в 1930-е годы. Но согласно Марксу или даже Ленину, социализм как цель связан с чем-то другим — с возможностями неограниченного плюрализма и игрового творчества, более широкими, чем те, которые предлагает капитализм. Теперь рассмотрим концепцию бессмертия Федорова, его идею универсального музея, создающего вечную жизнь и воскресение для всех, как последний необходимый шаг к установлению социальной справедливости. Что мы имеем в двадцать первом веке? У нас есть разведывательные службы и корпорации, которые собирают личные данные, чтобы зарабатывать деньги и увековечивать несправедливость.Почему-то кажется, что люди ассоциируют бессмертие с настоящим социализмом, а капитализм с яркой жизнью и возможной смертью, тогда как на самом деле все наоборот.

Еще одним важным мыслителем, который появился в этом контексте, является Федор Достоевский, на которого сильно повлиял Николай Федоров, и он даже написал один из своих самых известных романов, Братья Карамазовы , чтобы проверить федоровское представление о том, что предкам присуща внутренняя сущность. ценность в мире без Бога.В этой книге Достоевский попытался изобразить ту же ситуацию, которая была проблемной для друга художника, о котором я упоминал ранее: «Почему мне должна понравиться идея воскресить моего отца, если он не был хорошим человеком?» В романе сын убивает отца после разговора со своим рациональным братом-атеистом. Отец был очень плохим, неоднозначным, даже преступным человеком. Достоевский не только изображает возможные выводы о воскресении, но также определяет безусловную любовь к нашему творцу, не требующую каких-либо метафизических гарантий или обязательств.Так что воскресение — не выход для Достоевского. Если мы сделаем шаг назад, я думаю, что для современных художников может быть очень плодотворной задачей проверить возможные последствия настоящего бессмертия и воскрешения на сцене современного искусства. К какому сценарию это могло привести? Первое, что приходит мне в голову, это то, что мы можем представить себе окончательное превращение известных художников в бренды, как в моде, когда бренды продолжают жить после смерти своего эпонима. У нас сегодня точно такая же ситуация в киноиндустрии, где экономически более рискованно пробовать что-то новое, чем продолжать с тем же названием или сериалом.Популярность телесериалов или киносериалов сопоставима с популярностью романа в XIX веке (а на самом деле Достоевский, как типичный писатель того времени, часто писал свои шедевры за деньги в виде газетных или журнальных сериалов). С одной стороны, легко представить, как самые популярные художники ХХ века из списка 100 лучших, согласно индексам аукционных цен, будут очень эффективны в качестве франшизы. С другой стороны, наследие мертвого художника, вероятно, более выгодно для спекулятивного рынка, чем нестабильная, вечно незавершенная карьера бессмертного художника.

Если мы будем рассматривать бессмертие и воскресение как дополнительные элементы общественного порядка, основанного на равенстве, как это делал Федоров, искусство и творчество будут преобразованы в искусство воссоздания. Даже самые радикальные советские конструктивисты и продуктивисты думали, что традиционные художественные средства массовой информации будут продолжать существовать в коммунистическом обществе, потому что традиционное искусство основано на травмах и социальных противоречиях (неравенство между богатыми и бедными, пол, национальная идентичность, раса и т. Д.). и что даже после разрешения всех социальных противоречий у нас все еще будут наши тела и их основные свойства, такие как сексуальное желание и смерть.В случае с искусством русского космизма мы почти за пределами смерти и физического сексуального желания. Но тогда каким было бы это общество? Я предполагаю, что его конечной целью было бы воссоединить или переделать миллиарды независимых частей предыдущих жизней в новые созвездия; радикальный гибрид. Это очень гринберговское представление: конечная цель искусства — дать голос самому себе как конкретному материалу или среде. Когда жизнь — ваше художественное средство — от Большого взрыва до бессмертия — у художника или куратора есть огромный потенциал.Это определенно вызовет новые вопросы по старым темам, таким как вопрос зрителя (как мы можем наблюдать произведения искусства размером с вселенную изнутри той же вселенной?) И институциональной критики (как мы можем изменить физические законы произведений искусства, определяемые как они сами принадлежат Вселенной?) Согласно современной науке, могут существовать другие вселенные, отличные от той, в которой мы живем. Наш мир, появившийся в результате Большого взрыва, — это только одно возможное созвездие, и, возможно, мы сможем получить доступ к альтернативным через черные дыры.В контексте искусства это дает достаточно пространства для наблюдения за универсальной художественной инсталляцией и критического взгляда на нее, и в то же время открывает пространство для размышлений о среде. В этом отношении что вы думаете о попытках современного искусства преодолеть физические или умственные ограничения человека? Нужны ли вообще ограничения?

AV: Я думаю, что художники уже, по крайней мере, потенциально бессмертны. Подобно королям, которые, как говорят, имеют как физическое тело, которое может стареть, болеть и умирать, так и политическое, которое нерушимо и бессмертно ( The King is Dead, Long Live the King! ), художники, вероятно, также населяют два разных тела.В этом смысле можно сказать, что Дюшан или Достоевский сейчас живы, как никогда, потому что их живое присутствие в обществе простирается за пределы смерти их физических тел. Таким образом, художественный процесс всегда является попыткой преодолеть физические, умственные или временные ограничения; Попытка, которая в большинстве случаев оказывается безуспешной, но всегда имеет потенциал преодолеть смерть.

Это не совсем то бессмертие, которое имел в виду Федоров. Но я думаю, что этот потенциал бессмертной жизни через искусство — как раз одна из причин, по которым искусство занимает такое центральное место в его мышлении, и почему он так много обращается к искусству в своих трудах, больше, чем любой другой философ, которого я знаю.Практически все, что мы знаем о прошлом, передается нам через сохранившиеся артефакты: литературные произведения, стихи, скульптуры, рисунки и живопись, предметы декора, архитектурные остатки и так далее. Неизбежно это то, что составляет содержание большинства музеев. Универсальный музей Федорова, где, по его мнению, произойдет воскресение, — это просто радикальная, расширенная и более инклюзивная версия тех музеев, которые у нас есть сейчас.

Как вы говорите, самое близкое, что у нас есть к универсальному музею — музею, в котором все хранится, — это Интернет, который также служит огромным сборщиком данных, который используется для чего угодно, от коммерции до государственного наблюдения.С этой точки зрения бессмертие или воскресение, ставшее возможным благодаря огромному механизму наблюдения, звучит зловеще. Но я также думаю, что репрессивные структуры, такие как спецслужбы и службы безопасности, часто не осознают долгосрочных последствий того, что они делают. ЦРУ считало, что они сопротивляются Советскому Союзу, финансируя религиозные школы в Афганистане, но вместо этого они помогли создать воинствующий исламизм, который позже развернулся и напал на Америку. Таким образом, АНБ может подумать, что они собирают данные для борьбы с терроризмом или контроля населения, но позже может оказаться, что они на самом деле создавали тщательно продуманный музейный архив, который будет использоваться для воскрешения людей.

Церковь мормонов также выполняет обширный проект по сбору информации. Они создали огромный архив личных записей, расположенный глубоко внутри горы в штате Юта, с более чем двумя миллиардами имен, датами рождения и т. Д., Потому что их религия предполагает, что они могут крестить мертвых и обращать всех, кто когда-либо жил в христианство, для возвращения. Иисуса. Хотя я не разделяю их убеждений, отчасти утешает то, что кто-то собирает и сохраняет всю эту информацию. В этом смысле интересно, что многие художественные учреждения настаивают на том, чтобы даты рождения художников указывались рядом с их именами.Я всегда прошу их не упоминать день рождения, но обычно возникает большое давление, чтобы включить эту информацию, которая входит во все печатные материалы и архивируется.

Недавно я спросил друга, который провел много исследований по истории выставок, знает ли он, когда эта практика началась, и, насколько он мог сказать, она началась с важной выставки — Sonderbund — современного искусства в Кельне. Германия в 1912 году. В каком-то смысле это имеет смысл, потому что ускорение поколений в искусстве во многом уходит корнями в модернизм, и на этом этапе ожидается, что каждое десятилетие будет создавать новый и иной тип искусства.Конечно, это делает продолжительность любого художественного проекта очень короткой; Мне лично сложно представить, что я работаю над чем-то дольше пяти или десяти лет в лучшем случае. В какой-то степени это должно повлиять на степень сложности проектов, за которые люди обычно берутся. Мне было бы очень любопытно представить, на что будет похожа работа, на создание которой требуется несколько сотен лет, не только по внешнему виду, но и по концептуальному объему. Исторический прецедент подобного можно найти в церковной архитектуре, для завершения которой в определенный момент потребовалось несколько поколений.Между прочим, церковная архитектура для Федорова является образцом совершенного целостного произведения искусства.

Арсений, если бы у вас было несколько сотен лет, чтобы посвятить художественному проекту, что бы вы сделали?

AZ: Вы знаете, когда вы упомянули об этом, я почувствовал, что мне также почти невозможно представить такой длинный проект. Я считаю, что моя практика сосредоточена на создании экспериментальных моделей, которые работают для проверки возможных политических, эстетических и исторических сценариев на основе опыта зрителя.Каждый новый проект имеет свой визуальный и концептуальный язык; они полностью отличаются друг от друга. Конечно, ретроспективно вы можете провести между ними логическую линию, но для этого нужна особая, более глубокая оптика, чем у среднего зрителя. Насколько я знаю, Антон, ваши проекты можно трактовать аналогично. У них есть прямая концептуальная рамка или корпус, фиксирующий поле возможных художественных вмешательств, к лучшему или к худшему. Может быть, это слишком консервативно, но я бы сказал, что художники всю жизнь работают только над одним произведением искусства.

Но тогда я думаю, что время — это всего лишь эффект специфики нашего универсального сеттинга. Австралийский ученый Джоан Ваккаро предлагает новую теорию о происхождении времени. И, согласно ее исследованию, «нарушение Т, или нарушение симметрии обращения времени (Т), заставляет Вселенную и нас в ней в будущее». Вселенная без этого нарушения должна быть симметричной в пространстве и времени, что означает отсутствие временного потока, когерентности. В таком мире время можно использовать так же, как и пространство; каждая вещь может быть только в одном месте и один раз.Если вы наложите эту модель на историю искусства, вы достигнете требования исторического авангарда о радикальной независимости произведений искусства от предыдущих форм или даже самой истории искусства, требования, которое сознательно или бессознательно ограничивает производство даже самых радикальных антинарративных произведений. эксперименты. Если ученые могут создавать такие модели, почему мы, художники, ограничиваем свое воображение исторически известным миром искусства?

Другой ответ на ту же проблему прямо противоположен этому: решение сохранить все возможные направления времени и его потенциальное преобразование материи; все возможные сценарии, которые могут иметь наша жизнь и наш мир.Это то, что мы имеем в случае с проектом тотальной сохранности Федорова, или в отношении времени как важной части художественного проекта, концептуальных картин Романа Опалки, в которых возникает ощущение возвышенного ощущения монументальности во времени, похожее на что в космосе.

Но я чувствую, что существует серьезное противоречие между существованием как в пространстве, так и во времени, которое заставляет человечество двигаться вперед в своем развитии, и возможностью того, что мы просто устанем и сдадимся. В этом случае даже недолгая жизнь проектов современного искусства может оказаться слишком долгой.Что ты предпочитаешь, Антон: иметь все время вселенной, чтобы делать все, или иметь ограниченное время, чтобы ничего не делать?

AV: Искусство без смерти предпочитаю…

АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ. МОНОТОНИЯ РАСПОЗНАВАТЕЛЯ ОБРАЗЦА

КУПИТЬ БИЛЕТ Куратор Алексей Масляев Московский музей современного искусства и Smart Art с гордостью представляет грандиозную персональную выставку Арсения Жиляева «Монотонность распознавателя образов».Реализация проекта стала возможной при поддержке генерального спонсора — ПАО «Промсвязьбанк» и Группы ОСТ. На выставке будет представлено более 100 специально заказанных работ, продолжающих умозрительное исследование возможностей музейной экспозиции как наиболее доступного сегодня средства достижения бессмертия. Алексей Масляев: «Монотонность распознавателя образов — это нехудожественная мистификация, которая функционирует как идеальная симуляция невероятного события, приглашая зрителей совершить воображаемое путешествие через пространство-время к краю Вселенной.Осмелятся ли зрители пройти весь этот захватывающий квест? Белый кролик уже исчезает, хотя и в червоточине, а не в кроличьей норе. Приключение вот-вот начнется ». Институт освоения времени выпустил следующие товаросопроводительные документы: Грузовой космический корабль TENET провел почти 12 600 лет, дрейфуя в пустоте космического пространства: из-за сбоев навигации он потерял всякий контакт с Землей. Превратившаяся бортовыми самописцами в «свободное время поиска» расширенная миссия привела к беспрецедентной коллекции предыстории человеческого искусства, представленной в схемах интерфейса выставки.После открытия TENET был признан уникальной самообучающейся системой, которая по праву считалась пионером движения алгонавтики и основным источником информации о заключительном этапе работы по оптимизации времени. Считается, что космический корабль обратился к научному изучению предыстории человеческого искусства, чтобы компенсировать нехватку вычислительной мощности, необходимой для восстановления версии Вселенной, в которой можно было бы достичь планеты Земля. Исследователи определили основополагающий артефакт коллекции: старинный музыкальный манускрипт, написанный на древнерусском языке 2335 года, с изображением квадрата Сатора на обложке.Таким образом, один из старейших известных бустрофедонов стал точкой отсчета для серии экспериментов TENET и в конечном итоге облегчил конфигурацию архива возможных инвариантов доисторической истории искусства объемом более 5 000 000 гигабайт, которые в настоящее время хранятся в Институте освоения времени. учреждение, возглавляющее исследования материалов, обнаруженных в записях полетных данных космического корабля. Выставка Monotony of The Pattern Recognizer, проходящая в ММОМА (Москва, Россия) в 2020 году, станет премьерой наследия TENET в секторе 2020KERP. Для заметок в редакцию: Арсений Жиляев (р. 1984, Воронеж) — художник из Москвы и Венеции. Его проекты исследуют наследие советской музеологии и эстетику русского космизма. Он исследует возможные сценарии будущих историй искусства, используя выставки в качестве средства массовой информации. Персональные выставки художника прошли в Третьяковской галерее (Москва, 2012), Кадист (Париж / Сан-Франциско) и V-A-C (Москва / Венеция 2015), Центре современного искусства Винзавод (Москва, 2017).Работы Жиляева демонстрировались на Манифесте 13 в Марселе (2020) и на биеннале в Лионе (2015), Ливерпуле (2016), Кванджу (2016) и Салониках (2017). Лауреат национальной премии за инновации лучшему художнику нового поколения (2010 г.), а также премии «Соратник» («спутник») (2011, 2012 г.). Арсений редактировал сборник статей по авангардной музеологии (e-flux classics и V-A-C, 2015) и стал соучредителем Московского центра экспериментальной музеологии. Масляев Алексей (р.1985) — куратор и педагог, руководитель научно-методического отдела отдела образования Московского музея современного искусства (ММСИ) и куратор Фонда современного искусства Cosmoscow (Москва). Его кураторский опыт включает в себя широкий спектр шоу по всей России: хлам (MMOMA, Москва, 2010), Supportive Actions (ArtPlay, Москва, 2010), Я всегда знал, что мы встретимся (Arthouse Squat Forum, Москва, 2011) , Let Me Be Part of a Narrative (Галерея Paperworks, Москва, 2012), No Water Tomorrow (MMOMA, Москва, 2013 / Уральский центр современного искусства, Екатеринбург, 2014), History Demand to Bending (салон Dagestan Art Union, Махачкала) , 2013), Музейные образы (ММОМА, Москва, 2014/15), If My Way — No way (MMOMA, 2016), Preservation Instinct (Галерея фрагментов, Москва, 2017), Cloud Caught on a Mountain (MMOMA, Москва, 2017) / 2018), Фонтан всего (ММОМА, 2019), Непрерывная функция (ММОМА, Москва, 2019), Вещи (галерея Anna Nova, Санкт-Петербург).Санкт-Петербург, 2020). Алексей был номинирован на национальную премию «Инновации» (лучший кураторский проект за «Нет воды завтра» и лучший региональный проект за «История требует продолжения») и на премию Сергея Курёхина (лучший кураторский проект за «Нет воды завтра»). Генеральный спонсор Промсвязьбанк ПАО (ПСБ) — универсальный банк, созданный в 1995 году, одна из 10 крупнейших финансовых компаний России по размеру активов, системно значимое учреждение, признанное Центральным банком, государственный банк оборонного бизнеса и обслуживание госконтрактов.Промсвязьбанк предоставляет широкий спектр услуг для корпоративных и розничных клиентов, в первую очередь для компаний военно-промышленного комплекса, а также для малых и средних предприятий, включая кассовые услуги, кредитные, сберегательные и инвестиционные программы, лизинговые и факторинговые операции, расчет заработной платы и онлайн-услуги. У банка более 300 региональных офисов и около 9100 банкоматов по всей России. Smart Art — художественно-производственно-выставочная компания, основанная в 2016 году Анастасией Карнеевой и Екатериной Винокуровой.Smart Art инвестирует в местное искусство России и способствует ее развитию в тесном сотрудничестве с художниками, учреждениями, коллекционерами и обществом в целом. Выступая как самостоятельное культурное учреждение, Smart Art сопровождает художников на всех этапах производства, от создания до выставки. Smart Art заботится о сборе средств, выборе места проведения, юридической поддержке, налаживании контактов между меценатами и артистами, привлечении новой аудитории и публичных программах. Smart Art проводит ежегодную программу грантов, которая субсидирует студии, материалы, резиденции и другие практические вещи для одного из художников в своем портфолио.Компания имеет опыт проведения более 10 успешно проведенных персональных и групповых шоу. В портфолио художников такие известные имена, как Алексей Булдаков, Александра Галкина, Дарья Иринчеева, Александра Паперно, Анастасия Потемкина, Александр Повзнер, Сергей Сапожников, Света Шуваева, Арсений Жиляев. генеральный партнер стратегический партнер Партнер открытия |

ВЕЧЕРНИЕ ЛЕКЦИИ | Арсений Жиляев, Бранислав Димитриевич

18:00 Арсений Жиляев, «Рынок труда»: постсоветское искусство сквозь призму модели челнока, лекция

20:00 Бранислав Димитриевич, «Турбо-фолк заставил меня сделать это!»: Шизоантропология жанра, лекция

Арсений Жиляев

Рынок труда: постсоветское искусство сквозь призму челнока Модель

В своем выступлении Арсений Жиляев расскажет о поколении первых постсоветских челночных бизнесменов через историю трудовой биографии советского инженера Александра Долгова, который после распада СССР стал частным предпринимателем на рынке труда в России. Воронеже, а затем пришлось бы вернуться к своей исконной профессии.Кроме того, фигура челнока будет рассматриваться как одна из возможных моделей интерпретации стратегий художественного поведения в первое постсоветское десятилетие.

Бранислав Димитриевич

«Турбо-фолк заставил меня это сделать!»: Шизоантропология жанра

Когда в 1990-х годах в Сербии появился музыкальный жанр турбо-фолк, он вызвал ряд споров и аффективных антипатий и симпатий. Несмотря на то, что теоретики культуры и общественные интеллектуалы в большинстве своем отвергали его как мелодию, которая сопровождает воинственную сербскую политику, турбо-фолк также был выделен как культурный симптом идеологии постсоциалистического перехода.

Однако настойчивость и постоянные трансформации жанра привели к появлению самых разных интерпретаций. Они подняли и исследовали многие гендерные и классовые проблемы, что привело к множеству выводов, которые выявили определенные подрывные, даже освободительные возможности этого музыкального гибрида. Сегодня появляется все больше академических и критических работ по этой теме, в то время как популярность «балканского битов» возросла из-за недавнего всплеска «трэп-фолка» и других стилей, сочетающих турбо-фолк 1990-х с другими стилями. глобальные тенденции.Итак:

- Что такое Турбо-фолк?

- Почему и как он появился?

- Это глобальное или локальное явление?

- Это исходило от широких масс или это был хорошо организованный и спонсируемый национальный проект?

- Это о желании эмансипации или желании репрессий?

- Как (шизо) анализировать этот феномен, выходящий за рамки высокомодернистского игнорирования поп-культуры и постмодернистского релятивизма «культурных исследований»?

- И вообще, будем ли мы изучать сербскую культуру и политику 1990-х как авангард мира, каким мы его знаем сегодня?

Avant Museology

Avant Museology — это двухдневный симпозиум, совместно представленный Центром искусств Уокера, e-flux и University of Minnesota Press.