Рисуем пейзаж летний: Мастер-класс смотреть онлайн: Рисуем гуашью летний пейзаж

- КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ Тема: летний пейзаж «Русские просторы»

- Сын бен Ладена стал художником: рисует пейзажи / ГОРДОН

- Слово 4-летней Марине Павленко | Федеральный журнал СЕНАТОР

- Как нарисовать летний пейзаж карандашом поэтапно

- красочный фон с нанесением летнего пейзажа и цвета.. Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Изображение 7302366.

- 4 должны быть дополнены летним пейзажем

- Летний архив — Флорентийская художественная академия

- 5 тенденций в летнем ландшафтном дизайне, которые стоит украсть

- Портфолио эстампов современных художников », Музей Ричмондского университета

- Тенденции летнего пейзажа, которые помогут вам создать садовый оазис

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ Тема: летний пейзаж «Русские просторы»

Муниципальное казенное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Станция юных техников»

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

Тема: летний пейзаж «Русские просторы»

Детское объединение «Волшебная кисть»

педагог дополнительного образования:

Юдина Дарья Сергеевна.

Тула 2015

Дата проведения: 18.05.2015 г.

Место проведения: МКОДО «СЮТ».

Возраст детей: 8-13 лет.

Год обучения: первый

Количество: 20 человек.

Тип занятия: комбинированное

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная работа.

Оснащенность занятия:

Компьютер;

Схемы и иллюстрации;

Бумага для акварели;

Краски- гуашь,

Кисти белка или пони № 2, 5, 10;

Простые карандаши и ластики для наброска;

Баночки, клеенки.

Цель: изобразить пейзаж по собственному замыслу, раскрыть образный и содержательный смысл понятия «пейзаж» и выбрать удачное композиционное и цветовое решение.

Задачи:

Образовательные:

1.Закрепление знаний учащихся об основах композиции;

2.Закрепление цветового спектра;

3.Закрепление знаний учащихся о ранее изученных видах ИЗО и живописи;

4.Освоение нового жанра живописи и повторение пройденных;

5.Ознакомление учащихся с новым видом пейзажа – «сельским».

Развивающие:

1.Развитие волевых качеств личности учащихся: усидчивости, умения доводить начатое дело до конца;

2. Развитие усидчивости и творческого воображения;

2.Формирование навыков самостоятельной работы;

3. Развитие основных функций мышления: самоанализа, самооценки, целеполагания.

Воспитательные:

1.Формирование культуры труда и умения работать в коллективе

2.Воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры;

3. Воспитание чувства сопричастности к традициям различных культур, чувство особой гордости традициями, культурой своей страны, своего народа;

4. Воспитание стремления к качеству выполняемых изделий.

Методы обучения:

Ход занятия:

1.Организационный момент (2 мин.):

— приветствие учащихся;

— проверка готовности к занятию;

2. Вступительное слово педагога

(2 мин. ):

):

Каждый народ любит природу своей родной страны и своего края. Самая привычная и прекрасная для человека природа там, где он родился и вырос.

Сегодня, дорогие ребята, тема нашего занятия – летний пейзаж «Русские просторы». Мы с вами отправимся в путешествие по родным местам. Заглянем в лес, пробежимся по полю, полюбуемся маленькими деревенскими домиками и пройдемся по берегу реки.

3. Повторение пройденного материала и постановка целей и задач

(10 мин.):

На этом занятии вы узнаете о новом виде пейзажа таком, как «сельский пейзаж» и научитесь его изображать по собственному замыслу. Но прежде чем приступить к работе, мы с вами сначала поговорим об изобразительном искусстве. Узнаем для себя что-то новое и повторим пройденный материал. Для начала давайте вспомним какое-же самое главное средство художественной выразительности? Ответы учащихся: цвет.

Еще одним важным аспектом в изобразительном искусстве является – композиция. Для того, чтобы создать картину, мы должны правильно составить её композицию. Давайте вспомним что такое композиция? Ответы учащихся: композиция – это способ построения картины, правильное расположение элементов и предметов на листе бумаги.

Далее демонстрируются различные картинки, а учащиеся должны увидеть и определить правильно или неправильно на них расположены предметы и элементы. А теперь давайте вспомним что такое колорит в картине и какой он бывает по характеру. Ответы учащихся: колорит – это сочетания цветов в картине. Сочетания цветов бывают: теплые и холодные, веселые и грустные, спокойные и насыщенные, светлые и темные и т.д.

Теперь давайте вспомним из пройденного материала какие бывают виды изобразительного искусства. Учащиеся перечисляют основные виды: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно – прикладное искусство.

А теперь давайте вспомним какие в живописи существуют самые основные жанры, т.е. по-другому – виды картин? Ответы учащихся: пейзаж, портрет и натюрморт. Так как сегодня наше занятие посвящено такому жанру в живописи как пейзаж, то ответьте пожалуйста на вопрос что такое пейзаж? Ответы учащихся: пейзаж — это изображение природы, сельской местности, зданий, водоемов и т.д. А, какие бывают основные виды пейзажей? Учащиеся деревенский, городской, сельский, архитектурный, морской, пейзаж по времени года (зимний, летний и т.д.).

4. Знакомство с новым учебным материалом (15 мин).

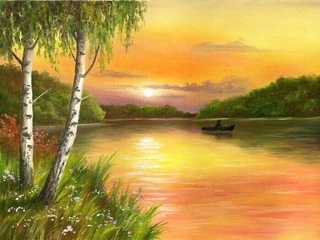

После того, как мы с вами побеседовали о видах, жанрах изобразительного искусства, обсудили колорит и его виды, вспомнили что такое пейзаж и его виды, давайте обсудим картины художников и определим какое в своих работах они использовали сочетание цвета, настроение и технику.

Педагогом демонстрируется и комментируется презентация по теме «Пейзаж», в которой рассказывается о различных видах пейзажей и демонстрируются картины великих художников.

5. Физкультминутка (1 мин.)

6. Практическая работа (15 мин).

Повторение правил техники безопасности во время работы.

Задание: выполнить сельский пейзаж по замыслу с изображением русской природы. Лист бумаги расположить горизонтально.

Наставления педагога: теперь проявим свою фантазию, творческие способности и нарисуем по собственному замыслу летний пейзаж на тему «Русские просторы», который должен быть связан с природой родной страны.

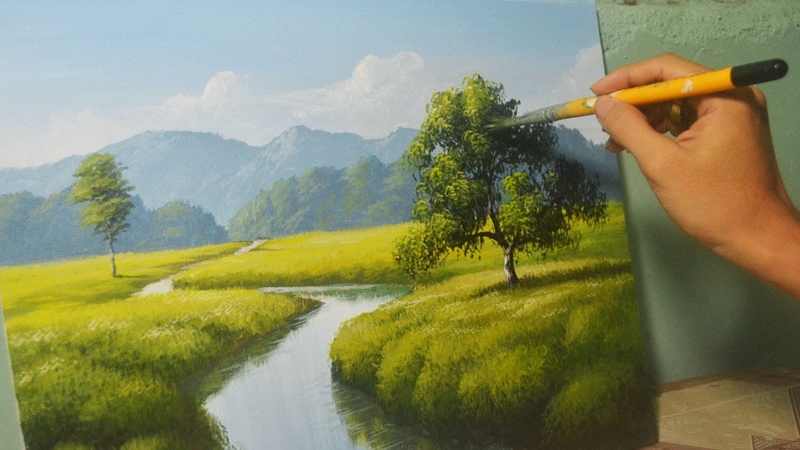

Выполнение наброска в карандаше.

Педагог следит за работой учащихся, дает наставления и рекомендации:

— набросок выполняем твердым простым карандашом (Т или ТМ) не надавливая на него слишком сильно, так как он будет просвечиваться сквозь краски.

— выполняя набросок, не прорисовывайте четких элементов в вашем рисунке, так как набросок – это лишь примерное, предварительное изображение предметов.

7. Перемена (10 мин.).

Перемена окончена. Продолжаем работу.

Завершение наброска и выполнение работы в цвете (30-35 мин.)

Наставления педагога:

Работу в цвете будем выполнять поэтапно. Рисовать начинаем слева – направо, продвигаясь сверху вниз. Сначала рисуем основной фон – небо и землю, переходя от темного к светлому тону красок. Прорисовываем на небе линию горизонта и облака, затем изображаем землю, используя зеленые, коричневые, синие оттенки и т.д., в зависимости от того, какую вы задумали тему (пшеничное поле или цветущий луг). Дальний фон у нас готов и теперь даем ему подсохнуть.

Теперь рисуем основные элементы в нашей композиции (дома, деревья, стада пасущихся животных и т.

д.). Даем работе подсохнуть.

д.). Даем работе подсохнуть.Потом тонкой кистью рисуем мелкие элементы на дальнем и ближнем фоне (лес на горизонте, цветы, ветки деревьев и т.д.). Предметы на ближнем фоне выделим особенно четко.

Зеленой гуашью прорисовываем островки травы, коричневой – кусты, черно-синей – птиц, тем самым заполняя пустые места в нашей композиции. Пожалуй, наша работа готова. Надо подвести итоги.

8. Итог занятия. Анализ получившихся работ (5-7 мин.).

Педагог вместе с обучающимися рассматривает выполненные работы, обсуждают и дают оценку своей работе, анализируют что в процессе работы у них получилось более удачно, а что менее. Также учащиеся оценивают и высказывают свое мнение по поводу чужих работ, проявляя при этом такт и уважение к работе другого.9. Рефлексия (3-5 мин.)

Педагог:

— Чему вы научились сегодня на занятии?

— Что понравилось больше всего?

— Что вызвало трудности?

Дорогие ребята, благодарю вас за занятие! Просмотрев ваши работы, можно сказать, что каждая из них неповторима и заслуживает положительной оценки.

Вывод: Поставленные цели и задачи выполнены, все недочеты будут учтены и исправлены в процессе планирования и проведения следующих занятий.

Сын бен Ладена стал художником: рисует пейзажи / ГОРДОН

За последний год сын бывшего главаря экстремистской исламской группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена Омар написал более десятка картин.

Четвертый сын бывшего главаря экстремистской исламской группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена Омар стал художником, живопись помогла ему найти новый мир внутри себя. Об этом Омар рассказал в интервью журналу Vice. Его текст опубликован 1 марта.

По словам Омара, художественные способности он унаследовал от матери, а начал рисовать с семи лет. Одну из его картин повесили на стене в классе школы – это был «единственный счастливый момент» детства, вспомнил бен Ладен – младший.

За последний год Омар написал более десятка картин, в основном он рисует природу: пустынные пейзажи Нила или Дикий Запад США.

На одной из его картин – скалистые вершины гор Тора-Бора, где его отец Усама бен Ладен укрылся после серии терактов в США в сентябре 2001 года. Омар в это время жил в Саудовской Аравии. Двумя годами ранее он решил отказаться от миссии «Аль-Каиды» и выехал с матерью в Сирию, отмечает Vice. В последний раз Омар видел отца в Афганистане в 2001 году.

Омар – один из четырех сыновей Усамы бен Ладена. В декабре 2016 года власти Египта отказали во въезде в страну Омару и его жене, гражданке Великобритании Заине аль-Сабах. До этого супруги жили в Египте по несколько месяцев в 2007-м и 2008 году. В 2008-м им первый раз запретили въезд на египетскую территорию.

Главарь экстремистской исламской группировки «Аль-Каида» Усама бен Ладен был назван в США «врагом номер один». Он взял на себя ответственность за серию терактов 11 сентября 2001 года.

Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. В частности, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате чего оба небоскреба обрушились. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибло 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибло 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

В ночь с 1-го на 2 мая 2011 года бен Ладен был ликвидирован американским спецназом в городе Абботтабад (Пакистан).

Слово 4-летней Марине Павленко | Федеральный журнал СЕНАТОР

Текст статьи

«Не много рождалось поэтов, которые бы так «слышали» мир и видели его так — динамично, объемно, красочно. В этом Лермонтову-поэту помогал его глаз художника. Не только с натуры, но и на память он мог воспроизводить на полотне, на бумаге фигуры, лица, пейзажи, кипение боя, скачку, преследование. И, обдумывая стихотворные строки, любил рисовать грозные профили и горячих, нетерпеливых коней» (И.Л. Андроников).

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ: «ЗНАМЕНИТОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ»

15 октября 1814 года родился один из величайших поэтов человечества Михаил Юрьевич Лермонтов. Он погиб совсем молодым — ему не исполнилось ещё и двадцати семи лет. За свою короткую жизнь он создал множество гениальных творений. Но нет, пожалуй, среди них более популярного, чем стихотворение Бородино».

За свою короткую жизнь он создал множество гениальных творений. Но нет, пожалуй, среди них более популярного, чем стихотворение Бородино».

Слово Бородино» знает весь мир. Это название деревни, находящейся неподалёку от Москвы, на старой Смоленской дороге. Возле Бородина 5 сентября 1812 года произошла великая битва: русские войска под командованием фельдмаршала М.И. Кутузова нанесли поражение французской армии, которую возглавлял прославленный полководец — император Наполеон I.

Бородино— одна из величайших в истории битв, в которой решалась наша судьба — судьба народов России, Бородино — самый важный момент в ходе Отечественной войны 1812 года. В этом сражении с наивысшей силой проявился патриотический подъём русской армии и всего русского общества. Бородино — великое поражение Наполеона, начало его заката и окончательной гибели его непобедимой» армии. Вот какой обширный и глубокий смысл вложил М.Ю. Лермонтов в заглавие своего стихотворения.

О великой битве рассказывает простой русский солдат. С восторгом вспоминает он, как в день Бородина русская армия поклялась головой постоять за родину, сломить натиск врага, преградить ему путь. И как сдержала в бою клятву верности». В лице старого солдата Лермонтов изобразил главного героя войны — народ.

С восторгом вспоминает он, как в день Бородина русская армия поклялась головой постоять за родину, сломить натиск врага, преградить ему путь. И как сдержала в бою клятву верности». В лице старого солдата Лермонтов изобразил главного героя войны — народ.

О многом сумел рассказать поэт в небольшом по размеру стихотворении. Тут и ночь перед сражением, и утро великой битвы, и призыв полковника умереть под Москвой, и наступление французов. И, наконец, победа: Вот затрещали барабаны // И отступили басурманы…»

Старый солдат говорит, что русская армия так стремилась к скорейшей и полной победе, что Были все готовы // Заутра бой затеять новый // И до конца стоять»

Этот непобедимый дух русского войска и сокрушил нашествие Наполеона.

Лермонтов родился, когда Отечественная война была окончена и победоносные русские войска уже находились в Париже. Но с детских лет он слышал рассказы об Отечественной войне и о знаменитом сражении.

По выходе из военной школы поэт вступил офицером в гвардейский полк. В полку служили солдаты, которым довелось участвовать в Бородинской битве: ведь служба солдатская в те времена продолжалась двадцать пять лет. Воспоминаниями о минувших сражениях бывалые воины охотно делились с новобранцами. Не случайно молодой солдат называет рассказчика дядей». Это бойцы разных поколений.

В полку служили солдаты, которым довелось участвовать в Бородинской битве: ведь служба солдатская в те времена продолжалась двадцать пять лет. Воспоминаниями о минувших сражениях бывалые воины охотно делились с новобранцами. Не случайно молодой солдат называет рассказчика дядей». Это бойцы разных поколений.

Лермонтов не только изобразил битву так, как её мог увидеть и запомнить рядовой участник сражения — человек из народа, но и рассказал о ней простым языком, пересыпанным народными выражениями и прибаутками: постой-ка, брат, мусью», ну ж был денёк», у наших ушки на макушке», полковник наш рождён был хватом», спит в земле сырой», отступили басурманы». О неприятельской армии дядя» говорит в единственном числе — по-народному: французу отдана», ликовал француз».

В лермонтовском Бородине» изображена самая гуща боя, показан ратный труд. До Лермонтова таких описаний в русской поэзии не было.

Бородино» принадлежит к тем редким произведениям поэзии, которые по многу раз в жизни перечитывают взрослые люди и в то же время понимают и любят самые юные.

По сведениям литературоведов, замысел стихотворения «Бородино» возник у автора ещё в 1830-1831 годы, когда на начальном этапе воплощения литературной идеи Лермонтовым было создано стихотворение «Поле Бородина». Тем не менее, к двадцатипятилетнему юбилею Отечественной войны 1812 года и Бородинской битвы в частности М.Ю. Лермонтов решил создать принципиально новое произведение, которое отличалось бы особым тематическим содержанием и иной идейной направленностью. Активная обсуждаемость известных событий и героического сопротивления народа России в год антинаполеоновской кампании в широких слоях общества обусловила проявление повышенного интереса к этому историческому периоду. В частности, Лермонтов в этот период много размышлял о судьбе народа в истории, о нерушимой взаимосвязанности, взаимообусловленности и соотнесённости прошлого и настоящего России и её народа, о роли конкретного события в истории народа и страны. Анализируя этот аспект, В.Г. Белинский позже отмечал, что ключевой мыслью «Бородина» является «жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошлому, полному славы и великих дел». Эта тема лермонтовского творчества получила чрезвычайно широкое распространение в этот период, она красной нитью проходит через многие его поэтические произведения второй половины 1830-х годов.

Анализируя этот аспект, В.Г. Белинский позже отмечал, что ключевой мыслью «Бородина» является «жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошлому, полному славы и великих дел». Эта тема лермонтовского творчества получила чрезвычайно широкое распространение в этот период, она красной нитью проходит через многие его поэтические произведения второй половины 1830-х годов.

Непосредственным поводом к написанию стихотворения послужило знакомство Лермонтова с воспоминаниями Алексея Афанасьевича Столыпина (см. ниже представленный фильм-очерк — ред.), ветерана Отечественной войны, который находился в родственных отношениях с поэтом. В какой-то степени образ отстранённого повествователя в стихотворении на прототипическом уровне пересекается с личностью Столыпина, несмотря на то, что нарративный компонент стихотворения представляется не офицером, а безымянным солдатом-рассказчиком, мудрым (всеведающим) и проницательным участником освободительной войны, что придаёт стихотворному тексту эпичность и мотивирует его фольклорное наполнение. Этот солдат-артиллерист весьма точно передаёт хоть и стихийные, но эпохальные настроения, характерные для беспристрастного народного начала, по определению являющегося внеличностным. Что касается красочного образа безымянного полковника, то его автор также не объективирует, однако в его чертах могут прочитываться протитипические личности Петра Багратиона, раненного на поле боя, а затем и генерала от инфантерии Дмитрия Дохтурова, который заменил первого в сражении.

Этот солдат-артиллерист весьма точно передаёт хоть и стихийные, но эпохальные настроения, характерные для беспристрастного народного начала, по определению являющегося внеличностным. Что касается красочного образа безымянного полковника, то его автор также не объективирует, однако в его чертах могут прочитываться протитипические личности Петра Багратиона, раненного на поле боя, а затем и генерала от инфантерии Дмитрия Дохтурова, который заменил первого в сражении.

Именно народный облик солдата-рассказчика определяет неподражаемую сказовую манеру батального нарратива, которая получает органичное звучание. Такое своеобразное нарративное освещение исторической битвы придаёт ей эпохальный, универсальный масштаб, при этом само Бородинское сражение приобретает особую достоверность. Сперва ветеран описывает события, предшествовашие самому сражению: длительное отступление русской армии, тщательный выбор места предстоящего сражения, подготовительные работы перед боем, клятва верности воинов своему патриотическому долгу. Далее автор акцентирует внимание на протяжённости ожесточённого сражения и передаёт психологическое и нравственное состояние русского войска после завершения боя. Непримиримый антагонизм двух временных культурно-исторических планов актуализирует авторских рефрен, являющийся ключевым для всего понимания стихотворения:: «Да, были люди в наше время, // Не то, что нынешнее племя, // Богатыри — не вы!». Автор обращается в поиску идеала в прошлом, тема искания эксплицитно заявлена в другом важном тексте Лермонтова: «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», который также был написан в 1837 году. Что касается стилевого наполнения стихотворения, то о нём достаточно ёмко и полновесно отозвался Белинский: «благороден, силен и полон поэзии».

Далее автор акцентирует внимание на протяжённости ожесточённого сражения и передаёт психологическое и нравственное состояние русского войска после завершения боя. Непримиримый антагонизм двух временных культурно-исторических планов актуализирует авторских рефрен, являющийся ключевым для всего понимания стихотворения:: «Да, были люди в наше время, // Не то, что нынешнее племя, // Богатыри — не вы!». Автор обращается в поиску идеала в прошлом, тема искания эксплицитно заявлена в другом важном тексте Лермонтова: «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», который также был написан в 1837 году. Что касается стилевого наполнения стихотворения, то о нём достаточно ёмко и полновесно отозвался Белинский: «благороден, силен и полон поэзии».

Неизвестный автор переложил стихотворение Лермонтова на музыку, после чего оно получило широкое распространение как народная песня.

Подробный стиховеческий и культурно-исторический анализ поэтического текста М. Ю. Лермонтова представлен в труде литературоведа, театроведа и педагога Сергея Николаевича Дурылина «Как работал Лермонтов» (издан в Москве в 1934 году), а также в книге известного советского языковеда и литературоведа Виктора Владимировича Виноградова «Очерки по истории русского литературного языка» (Москва, 1938). Следует обратить внимание на литературоведческое исследование Николая Бродского, которое посвящено именно этому стихотворению и называется «Бородино» Лермонтова и его патриотические традиции» (увидело свет в 1948 году) и на научную статью Л.В. Кутьевой «К изучению стихотворения Лермонтова «Бородино», которая была опубликована в первом номере литературоведческого периодического издания «Русская словесность» за 1998 год.

Ю. Лермонтова представлен в труде литературоведа, театроведа и педагога Сергея Николаевича Дурылина «Как работал Лермонтов» (издан в Москве в 1934 году), а также в книге известного советского языковеда и литературоведа Виктора Владимировича Виноградова «Очерки по истории русского литературного языка» (Москва, 1938). Следует обратить внимание на литературоведческое исследование Николая Бродского, которое посвящено именно этому стихотворению и называется «Бородино» Лермонтова и его патриотические традиции» (увидело свет в 1948 году) и на научную статью Л.В. Кутьевой «К изучению стихотворения Лермонтова «Бородино», которая была опубликована в первом номере литературоведческого периодического издания «Русская словесность» за 1998 год.

ДЕБЮТ МАРИШКИ НА ТВ: ВСЯ РОССИЯ. «СКАЖИ-КА, ДЯДЯ…»

КОНДРАТИЙ РЫЛЕЕВ: «ИВАН СУСАНИН»

Посвящается к 400-летию преодоления Смуты и сохранения Российской государственности!

youtube.com/embed/d-gLw-Xcp1E» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги! —

Сусанину с сердцем вскричали враги: —

Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;

Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега.

Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути;

Но тем Михаила тебе не спасти!

Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушует,

Но смерти от ляхов ваш царь не минует!..

Веди ж нас, — так будет тебе за труды;

Иль бойся: не долго у нас до беды!

Заставил всю ночь нас пробиться с метелью…

Но что там чернеет в долине за елью?»

Деревня! — сарматам в ответ мужичок: —

Вот гумна, заборы, а вот и мосток.

За мною! в ворота! — избушечка эта

Во всякое время для гостя нагрета.

Войдите — не бойтесь!» — Ну, то-то, москаль!..

Какая же, братцы, чертовская даль!

Такой я проклятой не видывал ночи,

Слепились от снегу соколии очи…

Жупан мой — хоть выжми, нет нитки сухой!-

Вошед, проворчал так сармат молодой. —

—

Вина нам, хозяин! мы смокли, иззябли!

Скорей!.. не заставь нас приняться за сабли!»

Вот скатерть простая на стол постлана;

Поставлено пиво и кружка вина,

И русская каша и щи пред гостями,

И хлеб перед каждым большими ломтями.

В окончины ветер, бушуя, стучит;

Уныло и с треском лучина горит.

Давно уж за полночь!.. Сном крепким объяты,

Лежат беззаботно по лавкам сарматы.

Все в дымной избушке вкушают покой;

Один, настороже, Сусанин седой

Вполголоса молит в углу у иконы

Царю молодому святой обороны!..

Вдруг кто-то к воротам подъехал верхом.

Сусанин поднялся и в двери тайком…

Ты ль это, родимый?.. А я за тобою!

Куда ты уходишь ненастной порою?

За полночь… а ветер ещё не затих;

Наводишь тоску лишь на сердце родных!»

Приводит сам бог тебя к этому дому,

Мой сын, поспешай же к царю молодому,

Скажи Михаилу, чтоб скрылся скорей,

Что гордые ляхи, по злобе своей,

Его потаенно убить замышляют

И новой бедою Москве угрожают!

Скажи, что Сусанин спасает царя,

Любовью к отчизне и вере горя.

Скажи, что спасенье в одном лишь побеге

И что уж убийцы со мной на ночлеге».

— Но что ты затеял? подумай, родной!

Убьют тебя ляхи… Что будет со мной?

— Творец защитит вас святой своей силой.

Не даст он погибнуть, родимые, вам:

Покров и помощник он всем сиротам.

Прощай же, о сын мой, нам дорого время;

И помни: я гибну за русское племя!»

Рыдая, на лошадь Сусанин младой

Вскочил и помчался свистящей стрелой.

Луна между тем совершила полкруга;

Свист ветра умолкнул, утихнула вьюга.

На небе восточном зарделась заря,

Проснулись сарматы — злодеи царя.

Сусанин! — вскричали, — что молишься богу?

Теперь уж не время — пора нам в дорогу!»

Оставив деревню шумящей толпой,

В лес тёмный вступают окольной тропой.

Сусанин ведёт их… Вот утро настало,

И солнце сквозь ветви в лесу засияло:

То скроется быстро, то ярко блеснёт,

То тускло засветит, то вновь пропадёт.

Стоят не шелохнясь и дуб и берёза,

Лишь снег под ногами скрипит от мороза,

Лишь временно ворон, вспорхнув, прошумит,

И дятел дуплистую иву долбит.

Друг за другом идут в молчаньи сарматы;

Всё дале и дале седой их вожатый.

Уж солнце высоко сияет с небес —

Всё глуше и диче становится лес!

И вдруг пропадает тропинка пред ними:

И сосны, и ели, ветвями густыми

Склонившись угрюмо до самой земли,

Дебристую стену из сучьев сплели.

Вотще настороже тревожное ухо:

Всё в том захолустье и мертво и глухо…

Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал.

Туда, куда нужно! — Сусанин сказал. —

Убейте! замучьте! — моя здесь могила!

Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!

Предателя, мнили, во мне вы нашли:

Их нет и не будет на Русской земли!

В ней каждый отчизну с младенчества любит

И душу изменой свою не погубит».

Злодей! — закричали враги, закипев,-

Умрёшь под мечами!» — Не страшен ваш гнев!

Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело,

И радостно гибнет за правое дело!

Ни казни, ни смерти и я не боюсь:

Не дрогнув, умру за царя и за Русь!»

Умри же! — сарматы герою вскричали,

И сабли над старцем, свистя, засверкали! —

Погибни, предатель! Конец твой настал!»

И твёрдый Сусанин весь в язвах упал!

Снег чистый чистейшая кровь обагрила:

Она для России спасла Михаила!

ИСТОРИЯ ИВАНА СУСАНИНА

Чтобы понять подвиг Сусанина, надо помнить общую ситуацию того времени.

…Уже несколько лет костромской край является театром боевых действий. Население, страдающее от всех противоборствующих сторон, особенно ненавидит, конечно, иноземных захватчиков. Сусанину, вне всякого сомнения, известны, и не могут не вызывать сочувствия, судьбы Марфы Ивановны, её мужа и сына за последние годы. Очевидно, ему известно о том, зачем Марфа Ивановна с Михаилом поехали на Унжу. И вот приходят ненавистные иноземцы и спрашивают: где Михаил; надо думать, Сусанин хорошо понимал, что им нужен сын Марфы Ивановны, как писал М.П. Погодин, вовсе не для того, чтобы с ним поцеловаться. Поляки, возможно ещё могут, если узнают не царя — до избрания Михаила царём всея Руси оставалось ещё несколько месяцев, — а своего молодого господина, несмотря на юный возраст, столько уже перенёсшего, пытается спасти Сусанин.

Некоторые авторы Костромы— и до революции, и после неё, — желая принизить образ Сусанина, писали о его холопстве, о его рабской душе, о его собачьей преданности господам и т. д. Однако, во-первых, в памяти невольно встаёт образ другого слуги — незабвенного Савельича из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина, которого при всей его преданности своим господам трудно упрекнуть в холопстве и рабской душе, а, во-вторых, очень похоже, что Сусанин действительно спас Михаила Фёдоровича от грозящей ему опасности и, тем самым, спас от новых, неисчислимых бед и всю Россию.

д. Однако, во-первых, в памяти невольно встаёт образ другого слуги — незабвенного Савельича из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина, которого при всей его преданности своим господам трудно упрекнуть в холопстве и рабской душе, а, во-вторых, очень похоже, что Сусанин действительно спас Михаила Фёдоровича от грозящей ему опасности и, тем самым, спас от новых, неисчислимых бед и всю Россию.

Конечно, мы можем только предполагать, под каким предлогом повёл Сусанин поляков до Исупова через огромное болото, но сама цель этого, как уже писалось, не может вызывать у нас сомнения — видимо, это была или попытка затянуть время, или попытаться уничтожить тех, кто искал Михаила Романова.

Таким образом, подлинный подвиг Ивана Сусанина состоял не в прямом спасении Михаила, а, скорее всего, в попытке спасти Михаила — находящегося вдали от своей вотчины — от опасности, грозившей ему от «польских и литовских людей», что ни в коем случае не умаляет значения этого подвига.

Для Михаила и Марфы Ивановны смерть Сусанина тогда оставалась неизвестной, о ней мать и сын узнали только в сентябре 1619 года, хотя, в принципе, могли вообще не узнать.

КАК СУСАНИН ВЁЛ ИНТЕРВЕНТОВ

24 августа 1619 года Москва провожала уезжавших на богомолье молодого царя Михаила Федоровича Романова и его мать Марфу Ивановну. Впервые за шесть лет с тех пор, как весной 1613 года Михаил и Марфа Ивановна приехали в разорённую Москву из костромского Ипатьевского монастыря, они покидали столицу и ехали столь далеко. Путь их лежал через Троице-Сергиев монастырь, Переяславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострому… Из Костромы Романовы направились в находящееся в северной части Костромского уезда село Домнино — родовую вотчину Марфы Ивановны. Проведя в Домнине два дня, царь и его мать направились к конечной цели своего путешествия — на реку Унжу, в небольшую обитель преподобного Макария Унженского и Желтоводского. Последние двадцать вёрст до монастыря царь и сопровождавшие его сановники шли пешком… Причины царской поездки хорошо известны: её цель — принести молебные благодарения «по обещанию» у гроба преподобного Макария в связи с возвращением из восьмилетнего польского плена отца царя, Филарета Никитича. Совсем недавно, под Вязьмой, Филарет был, наконец, обменён на полковника Струся, бывшего начальника польского гарнизона Московского кремля, и 14 июня торжественно въехал в белокаменную, где на церковном соборе 24 июня состоялось его возведение в сан патриарха.

Совсем недавно, под Вязьмой, Филарет был, наконец, обменён на полковника Струся, бывшего начальника польского гарнизона Московского кремля, и 14 июня торжественно въехал в белокаменную, где на церковном соборе 24 июня состоялось его возведение в сан патриарха.

Оставив главу семьи в Москве, его сын и жена совершают благодарственное паломничество к «цельбоносному гробу» унженского чудотворца. Уже в дороге Михаила Фёдоровича и Марфу Ивановну догоняет известие об официальной канонизации преподобного Макария Унженского и Желтоводского в качестве общерусского святого (указание о расследовании чудес, происходивших у гроба преподобного было едва ли не самым первым актом Филарета как патриарха).

Среди историков долгое время не вставал вопрос о том, почему благодарственную поездку по столь важному поводу царь Михаил Федорович совершил именно в эту достаточно скромную и сравнительно мало тогда известную унженскую обитель. Первым обратил на это внимание костромской краевед В. В. Беляев, писавший в начале XX века: «. ..невольно возникает вопрос. Разве не было других величайших чудотворцев, как преподобный Сергий Радонежский, Савва Звенигородский, Пафнутий Боровской, Печерские Антоний и Феодосии, Соловецкие Зосима, Савватий и Герман и многие другие, которых бы можно было почитать молодому царю, но ни одному из них, кроме преподобного Макария царь Михаил Федорович не принёс таких благодарственных молитв, как ему одному».

..невольно возникает вопрос. Разве не было других величайших чудотворцев, как преподобный Сергий Радонежский, Савва Звенигородский, Пафнутий Боровской, Печерские Антоний и Феодосии, Соловецкие Зосима, Савватий и Герман и многие другие, которых бы можно было почитать молодому царю, но ни одному из них, кроме преподобного Макария царь Михаил Федорович не принёс таких благодарственных молитв, как ему одному».

Вопрос В.В. Беляева совершенно резонен, к тому же он имеет прямое отношение к сусанинской истории, и ниже мы ещё вернёмся к нему.

Проведя в Макариевом монастыре на Унже несколько дней, мать и сын Романовы в начале октября выезжают в обратный путь и 2 ноября возвращаются в столицу. В конце этого же месяца, 30 ноября 1619 года, Михаилом Фёдоровичем была выдана жалованная грамота, начинающаяся словами: «Божией милостию, мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович, всея Русии самодержец, по нашему царскому милосердию, а по совету и прошению матери нашея, государыни, великия старицы инокини Марфы Ивановны, пожаловали есма Костромского уезда, нашего села Домнина, крестьянина Богдашка Собинина, за службу к нам, и за кровь, и за терпение тестя его Ивана Сусанина. ..» Этой грамотой как бы окончательно была подведена черта под земной жизнью Ивана Сусанина и начиналась его иная — посмертная — жизнь в истории России.

..» Этой грамотой как бы окончательно была подведена черта под земной жизнью Ивана Сусанина и начиналась его иная — посмертная — жизнь в истории России.

РОДСТВЕННИКИ СУСАНИНА

Потомки Ивана Сусанина освобождались от всех налогов, а дела их деревни впоследствии рассматривались как государственные.

В октябре 1619 г. царь Михаил Федорович в сопровождении матери инокини Марфы предпринял по случаю возвращения отца из польского плена поездку на богомолье в Макарьев — монастырь на Унже. Во время этого путешествия семья побывала и в своем родовом имении. Возможно, именно тогда, воспользовавшись случаем, Богдан Сабинин с женой Антонидой поведали Марфе о судьбе Ивана Сусанина. Жалованная грамота датирована 30 ноября 1619 г. В дальнейшем эта грамота была подтверждена царскими указами в 1633, 1644, 1691, 1767 и 1837 гг.

Нелегко сложилась жизнь потомков Ивана Сусанина. Дело в том, что их число все более возрастало, и многие не хотели уходить из родных мест, чтобы не потерять льгот. В то же время дарованный надел земли не увеличивался и постоянно дробился на части. В 1767 г. потомков Сусанина было 153, в 1834 г. — 228, в 1905 г. — 306.

В то же время дарованный надел земли не увеличивался и постоянно дробился на части. В 1767 г. потомков Сусанина было 153, в 1834 г. — 228, в 1905 г. — 306.

Крестьяне знаменитого рода испытывали большие материальные лишения. Стараясь избавиться от нищеты и голода, они стали уходить в города и соседние деревни на заработки. В конце XIX в. привилегии были полностью утрачены, а некоторым из Сусаниных, как пишет исследователь Н.П. Гриценко, было приказано переселиться в Симбирскую губернию, в села Бурундуки и Ардатово, под строгий надзор местного начальства, так как они не желали повиноваться властям.

Из архивных документов видно, что были и такие потомки Сусанина, которые смело выступали против самодержавного строя и стойко боролись за народное счастье.

Земляки Сусанина были скованы жестокой эксплуатацией помещиков и капиталистов, тяжёлыми условиями жизни. Они много претерпели не только от иноземных захватчиков, но и от своих не менее жестоких господ: бояр Романовых, Шитовых, князей Волконских и Голицыных, графов Салтыковых, баронов Остен-Сакенов, от монастырей Новоспасского, Московского, Ипатьевского, а также от многочисленных мелких помещиков, крепостными которых они были.

МУЗЕЙ СУСАНИНА, СОЗДАННЫЙ ЭНТУЗИАСТОМ

Есть в селе Сусанино музей, созданный энтузиастом-краеведом Борисом Васильевичем Белоцерковским.

С 1930 по 1941 г. Борис Васильевич — доцент, декан и заведующий кафедрой высшей математики в Ленинградском институте народного хозяйства им. Ф. Энгельса (ныне Институт торговли). Б.В. Белоцерковский с первых дней Великой Отечественной войны был на фронте, оборонял родной город. В суровую блокадную зиму заболел и вернулся в Ленинград. Вскоре стал директором детского дома. Весной 1942 года с группой детей эвакуировался в Сусанино, где работал инструктором райкома партии, заведующим отдела пропаганды и агитации, проработал на этих постах пятнадцать лет, много ездил по району и, заинтересовавшись подвигом Сусанина, стал собирать сведения о нем. Все эти годы, наряду с основным делом Борис Васильевич увлечённо собирал материалы по истории края. Его интересовало многое: природа этого уголка необъятной России, его далёкое прошлое и настоящее. Значительную часть собранных материалов Белоцерковский использовал для своей книги «На родине Ивана Сусанина».

Значительную часть собранных материалов Белоцерковский использовал для своей книги «На родине Ивана Сусанина».

Вскоре квартира его превратилась в место хранения самых различных материалов, связанных так или иначе с подвигом Сусанина. Материалов было так много, что в 1959 году в районном Доме культуры была открыта постоянная выставка, посвящённая подвигу Сусанина, а 1 января 1967 года состоялось торжественное открытие Сусанинского музея. Ныне он является филиалом Костромского областного историко-архитектурного музея-заповедника, который в декабре нынешнего 2012 года отметит своё 45-летие.

В начале 80-х годов после капитального ремонта и реконструкции экспозиции музей как бы ещё шире раздвинул свои стены для показа нового материала о подвиге Ивана Сусанина и его последователей в иные исторические эпохи, ратных и трудовых ел своих земляков. Реэкспозиция была проведена при активном участии автора этой книги и главного художника Центрального музея Вооружённых Сил СССР А.Л. Кузнецова, а также заведующей музеем Ивана Сусанина Л. Н. Вилковой. Большую помощь творческой группе оказывала бывший первый секретарь Сусанинского райкома партии Г.А. Разина. По замыслу авторов экспозиции, посетители, входя в первый зал музея, словно попадают в атмосферу XVII в. с его архитектурой и бытом, знакомятся с жизнью и трудом крестьян того времени, подвигом Ивана Сусанина, ещё и ещё раз убеждаются потом, как советские люди чтут память о великом русском патриоте. В следующих залах посетители знакомятся с материалами патриотов, повторивших бессмертный подвиг, и местными материалами о развитии героической традиции его земляками.

Н. Вилковой. Большую помощь творческой группе оказывала бывший первый секретарь Сусанинского райкома партии Г.А. Разина. По замыслу авторов экспозиции, посетители, входя в первый зал музея, словно попадают в атмосферу XVII в. с его архитектурой и бытом, знакомятся с жизнью и трудом крестьян того времени, подвигом Ивана Сусанина, ещё и ещё раз убеждаются потом, как советские люди чтут память о великом русском патриоте. В следующих залах посетители знакомятся с материалами патриотов, повторивших бессмертный подвиг, и местными материалами о развитии героической традиции его земляками.

В дальнейшем в пос. Сусанино в Воскресенской церкви, памятнике XVII в., планируется развернуть экспозицию единственной в Советском Союзе профильного музея, который будет называться Музей Ивана Сусанина. В его создании примут участие партийные, советские, общественные организации — все, кому дорого имя патриотов Родины.

С каждым годом все больше и больше людей едет в места, связанные с жизнью и подвигом Сусанина. Бывают не только в музее, но и в сёлах, и деревнях, по которым проходил бессмертный путь Сусанина.

Бывают не только в музее, но и в сёлах, и деревнях, по которым проходил бессмертный путь Сусанина.

СУСАНИН В ИСКУССТВЕ

На протяжении веков передовые русские писатели и поэты, композиторы и художники воспевали в своих произведениях славного патриота.

В их произведениях прослеживается мысль, что смысл патриотического подвига Ивана Сусанина в глубокой преданности родной земле и что величие подвига Сусанина отнюдь не снижается от того, что он погиб, спасая только что бранного на престол царя. Решение Земского собора об избрании царем Михаила Романова способствовало решению общенациональной задачи — окончательно избавиться от интервентов и восстановить единство страны.

В противовес монархической трактовке подвига Сусанина в условиях царской цензуры представители передовых кругов русского общества XIX века — Рылеев, Пушкин, Глинка, Белинский, Герцен, Добролюбов, видели в образе Ивана Сусанина народного героя, боровшегося с врагами за свободу своей Родины.

Великий русский критик-демократ В.Г. Белинский в своих произведениях неоднократно обращался к образу Ивана Сусанина, ставя его имя рядом с именами Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского и других. Для русского революционера А. И. Герцена Сусанин — «это мужичок, оттачивающий топор на супостата». Русский революционный демократ Н. А. Добролюбов восхищался личностью Сусанина, говоря: «Вспомним костромского мужичка Сусанина, твёрдо и непоколебимо верного своим понятиям о долге, бесстрашно пожертвовавшего жизнью для спасения царя, в котором видел спасение всей России».

Яркий образ героя создан поэтом-декабристом К.Ф. Рылеевым в его стихотворении-думе «Иван Сусанин». Из-за цензурных преград текст думы в известной степени отражал официальное отношение к этому подвигу: Сусанин спасает для Руси царя Михаила. Однако основная цель и идея произведения — восславления народного героя, русского крестьянина, принесшего себя в жертву во имя любимой отчизны:

«Предателя, мнили, во мне вы нашли:

Их нет и не будет на Русской земли!

В ней каждый отчизну с младенчества любит

И душу изменой свою не погубит».

«Злодей! — закричали враги, закипев: —

Умрешь под мечами!» — «Не страшен ваш гнев!

Кто русский по сердцу, тот бодро и смело,

И радостно гибнет за правое дело!

Ни казни, ни смерти и я не боюсь:

Не дрогнув, умру за царя и за Русь!

Жизни и подвигу Ивана Сусанина посвятил свою бессмертную оперу великий русский композитор М.И. Глинка. Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 г. в Петербургском Большом театре.

Премьера была восторженно принята А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем и другими передовыми людьми русского общества. Партию Ивана Сусанина пел артист О. Петров. С тех пор эту партию исполняли и исполняют лучшие певцы русской и советской сцены: Ф. Шаляпин, М. Рейзен, И.Петров, А. Пирогов, М. Михайлов, А. Ведерников, Е. Нестеренко и другие.

Опера «Иван Сусанин» — начальная точка отсчета истории русской музыкальной классики.

«В музыке «Ивана Сусанина», — говорил советский музыковед, композитор, академик АН СССР, народный артист СССР Б. В. Асафьев, — чувство Родины является основным. Им насыщены характеры и образы, мелодия и ритмы, оно дает тон всему действию. Музыка Глинки, проникнутая чутким знанием русского сердца, вызывает самые прекрасные, самые высокие помыслы о человеке. Глинка тут в одном устремлении с Пушкиным, Некрасовым, со Львом Толстым и Горьким, Репиным, Суриковым и Мусоргским, Чайковским и Чеховым».

В. Асафьев, — чувство Родины является основным. Им насыщены характеры и образы, мелодия и ритмы, оно дает тон всему действию. Музыка Глинки, проникнутая чутким знанием русского сердца, вызывает самые прекрасные, самые высокие помыслы о человеке. Глинка тут в одном устремлении с Пушкиным, Некрасовым, со Львом Толстым и Горьким, Репиным, Суриковым и Мусоргским, Чайковским и Чеховым».

Характерно, что сценическая история «Ивана Сусанина» стала особенно динамичной в наше, советское время. Важнейшим переломным этапом ее была знаменитая постановка Большого театра СССР, когда на основе нового либретто, созданного русским советским поэтом С.М. Городецким, с либретто оперы Глинки были сняты монархические наслоения и глубина замысла композитора раскрылась во всем своём величии и масштабности.

Опера до сих пор не сходит со сцен советских и зарубежных театров. Огромной популярностью она пользуется в постановке Государственного академического Большого театра СССР, где уже состоялось более тысячи представлений. Почти каждый год свой новый сезон Большой театр начинает оперой «Иван Сусанин».

Почти каждый год свой новый сезон Большой театр начинает оперой «Иван Сусанин».

Почти каждый сезон осуществляются новые постановки, в которых дирижёры, режиссёры, художники, солисты раскрывают все новые и новые красоты бессмертной глинкинской партитуры. И это не случайно. Известно, что оперу «Иван Сусанин» высоко ценили в семье Ульяновых. Так, «Правда» от 13 августа 1975 года в статье «Памятные мелодии. Реставрируется музыкальная библиотека семьи Ульяновых» рассказывала, что в музее «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» хранится нотная библиотека, содержащая свыше 400 нот произведений, изданных в середине XIX века. Это арии из оперы А. Верстовского «Аскольдова могила», произведений Ш. Гуно, Л. Бетховена, Ф. Листа, П. Чайковского… Сохранилось и попурри на темы оперы «Иван Сусанин» со штампом книжного магазина Симбирска. Есть в этой библиотеке и ноты с текстами «Интернационала», «Варшавянки», «Рабочей марсельезы» и других произведений первых лет Советской власти.

Свидетельством того, что в семье Ульяновых любили тему Сусанина, служат воспоминания Анны Ильиничны. В памяти её ясно запечатлелось, как восьмилетний Саша по своему выбору заучил рылеевского «Ивана Сусанина» из хрестоматии Н.В. Гербеля «Русские поэты в биографиях и образах» и с большой силой выражения декламировал перед родными отрывок из думы, где народный герой в ответ на угрозы захватчиков смело заявлял: «Не страшен ваш гнев!»

Опера была написана в родном доме, в усадьбе М.И. Глинки селе Новоспасское, в 150 километрах от Смоленска. В этом доме 1982 году был открыт мемориальный музей великого русского композитора. В нем воссоздана обстановка, в том числе зал, в котором создавалась партитура оперы.

Особенно велико было значение оперы «Иван Сусанин» в годы Великой Отечественной войны: музыка Михаила Ивановича Глинки и новый вариант либретто поддерживали уверенность советских людей в их победе над ненавистным врагом. Весной 1943 г., когда труппа Большого театра СССР, вернувшись из эвакуации в Москву, вновь показала «Ивана Сусанина», известный советский композитор, народный артист СССР Ю.А. Шапорин писал: «Красная Армия идет по Смоленщине, родине нашего великого Глинки… Советский народ будет всегда носить в своих сердцах новых Сусаниных, рожденных в грозах и бурях Великой Отечественной войны».

Весной 1943 г., когда труппа Большого театра СССР, вернувшись из эвакуации в Москву, вновь показала «Ивана Сусанина», известный советский композитор, народный артист СССР Ю.А. Шапорин писал: «Красная Армия идет по Смоленщине, родине нашего великого Глинки… Советский народ будет всегда носить в своих сердцах новых Сусаниных, рожденных в грозах и бурях Великой Отечественной войны».

Образ Ивана Сусанина его современники не сумели сохранить. Но воображение художника из народа воссоздало облик героя.

Степан Худояров был сыном известного нижнетагильского мастера расписных изделий из железа. Он рано проявил способность в живописи. Уральские богатеи-заводчики Демидовы, желая иметь своего «придворного» художника, направили талантливого юношу учиться в Рим, а затем в Петербург к Брюллову. Здесь художник, вдохновлённый оперой Глинки, и написал портрет Ивана Сусанина. Сходство с этим портретом в дальнейшем соблюдали многие исполнители этой роли.

Картина крепостного художника хранилась у М. И. Глинки, который, по свидетельству современников, очень дорожил ею. Сейчас подлинник портрета находится в Москве, в Музее имени Глинки, а его фотокопия — в Нижнетагильском краеведческом музее, на родине художника.

Образ героя запечатлён также в металле и камне — рельефе памятника «Тысячелетие России» скульптора М.О. Микешина, установленного в Новгороде в 1865 г. На тему подвига Ивана Сусанина в XIX и начале XX века были расписаны чайные и столовые сервизы русских фарфоровых заводов.

В связи с 275-летием героического подвига Сусанина Даниловской мануфактурой в Москве была изготовлена серия платков. В центре каждого изображён народный герой и надпись, напоминающая о его бессмертном подвиге.

В советское время историки уделяли и уделяют этому подвигу внимание. Так, в 1939 г. В. Самойлов выступил в «Историческом журнале» №5 со статьей «Народный герой Иван Сусанин». Советский писатель А. Н. Толстой назвал простого костромского крестьянина последним «младшим» богатырем. Он говорил, что «… создан этот трагический образ в одну из самых тяжёлых эпох, когда боярство и служилый класс — дворяне — предали русскую землю полякам. И разорённую Москву, и все вытоптанное копытами польских коней, вконец разорённое государство пришлось выручать мужикам и посадским своими силами». Тему подвига Ивана Сусанина развивают и советские художники. Так, образ Ивана Сусанина отражен в ряде картин костромских художников — А.П. Баранова, А. Яблокова, художника из Иванова М.Н. Троицкого, горьковского художника, члена Союза художников СССР С.П. Веселова и других.

Н. Толстой назвал простого костромского крестьянина последним «младшим» богатырем. Он говорил, что «… создан этот трагический образ в одну из самых тяжёлых эпох, когда боярство и служилый класс — дворяне — предали русскую землю полякам. И разорённую Москву, и все вытоптанное копытами польских коней, вконец разорённое государство пришлось выручать мужикам и посадским своими силами». Тему подвига Ивана Сусанина развивают и советские художники. Так, образ Ивана Сусанина отражен в ряде картин костромских художников — А.П. Баранова, А. Яблокова, художника из Иванова М.Н. Троицкого, горьковского художника, члена Союза художников СССР С.П. Веселова и других.

Свято чтут память о славном русском патриоте советские люди. В 1938 году село Молвитино Ярославской (ныне Костромской) области было переименовано в село Сусанино. Теперь это большой районный центр, расположенный на вершине холма, откуда открываются широкие дали. Ранее тихое Молвитино, находившееся вдали от больших дорог, превратилось в центр с развитыми отраслями промышленности, учебными и культурными учреждениями. В последние годы в селе открыта школа искусств. Новые песни звучат теперь на сусанинской земле. В репертуаре сводного хора Сусанинского района неизменно включается патриотическая песня об Иване Сусанине, музыку которой сочинил музыкант-самоучка, домнинский колхозник Федор Никифорович Овсянников (1881-1948), а текст её жители села Домнино заимствовали, несколько изменив, из «Думы» К.Ф. Рылеева. Эта песня прочно вошла в репертуар многих колхозных хоров района. Неоднократно она передавалась по Центральному радио.

В последние годы в селе открыта школа искусств. Новые песни звучат теперь на сусанинской земле. В репертуаре сводного хора Сусанинского района неизменно включается патриотическая песня об Иване Сусанине, музыку которой сочинил музыкант-самоучка, домнинский колхозник Федор Никифорович Овсянников (1881-1948), а текст её жители села Домнино заимствовали, несколько изменив, из «Думы» К.Ф. Рылеева. Эта песня прочно вошла в репертуар многих колхозных хоров района. Неоднократно она передавалась по Центральному радио.

ИНТЕРЕСНОЕ О СУСАНИНЕ

Что известно нам достоверного о Сусанине? Крайне мало, почти ничего. Любопытно его прозвание, ведь «Сусанин» — это не фамилия в нашем понимании, которых в те времена у крестьян не было. Прозвание же давались, как правило, по имени отца — вспомним, например, Кузьму Минина, прозываемого Мининым потому, что отца знаменитого нижегородца звали Миной; внук Сусанина Даниил, сын его зятя Богдана Собинина, опять-же, по отцу проходил в документах как «Данилко Богданов» и т. д. Прозвание Сусанин явно происходит от женского имени Сусанна («белая лилия» по-древнееврейски; такое имя носила одна из жён-мироносиц). Вероятнее всего, Сусанной звали мать Ивана Сусанина, и прозвание по имени матери позволяет нам предположить, что Сусанин рос без отца, может быть, умершего, когда его сын был совсем маленьким. В литературе о Сусанине обычно сообщается его отчество — Осипович, но оно является вымышленным. В источниках XVII века ни о каком отчестве Сусанина не упоминается, и это естественно, так как официальных отчеств крестьянам тогда и не было положено: они являлись привилегией лишь бояр и дворян. Если бы отца Сусанина действительно звали Осипом (Иосифом), то тогда его прозвание было бы Осипов, а не Сусанин.

д. Прозвание Сусанин явно происходит от женского имени Сусанна («белая лилия» по-древнееврейски; такое имя носила одна из жён-мироносиц). Вероятнее всего, Сусанной звали мать Ивана Сусанина, и прозвание по имени матери позволяет нам предположить, что Сусанин рос без отца, может быть, умершего, когда его сын был совсем маленьким. В литературе о Сусанине обычно сообщается его отчество — Осипович, но оно является вымышленным. В источниках XVII века ни о каком отчестве Сусанина не упоминается, и это естественно, так как официальных отчеств крестьянам тогда и не было положено: они являлись привилегией лишь бояр и дворян. Если бы отца Сусанина действительно звали Осипом (Иосифом), то тогда его прозвание было бы Осипов, а не Сусанин.

Одним из важнейших является вопрос — кем был в домнинской вотчине Иван Сусанин? В документах XVII века об этом ничего не говорится. Историки XVIII-XIX веков обычно называли его крестьянином. Протоиерей А.Д. Домнинский, ссылаясь на бытовавшие в Домнине предания, первым указал, что Сусанин был не простым крестьянином, а вотчинным старостой. Он писал: «Что Сусанин был старостою вотчинным, это я считаю достоверным потому, что слышал об этом от двоюродного деда моего, престарелого священника села Станков Михаила Федорова, воспитанного вместе с родным моим дедом, у деда их, а моего прапрадеда, домнинского священника Матвея Стефанова, урожденца домнинского и умершего около 1760-го года, а сей был внук домнинского священника Фотия Евсевиева — самовидца упомянутого события. Сей в дарственной грамоте от великой старицы Марфы Иоанновны в 1631-м году записан дьячком при отце своём священнике Евсевии». В другом месте он вновь повторяет: «Домнинские старые крестьяне тоже говорили, что Сусанин был старостою». После А.Д. Домнинского некоторые авторы стали именовать Сусанина приказчиком Марфы Ивановны, и, видимо, это соответствует действительности. Как известно, в боярских вотчинах XVI-XVII веков было два основных должностных лица: староста и приказчик. Староста являлся выборным лицом местной общины («мира»), приказчик же (или «посельский») назначался владельцем вотчины.

Он писал: «Что Сусанин был старостою вотчинным, это я считаю достоверным потому, что слышал об этом от двоюродного деда моего, престарелого священника села Станков Михаила Федорова, воспитанного вместе с родным моим дедом, у деда их, а моего прапрадеда, домнинского священника Матвея Стефанова, урожденца домнинского и умершего около 1760-го года, а сей был внук домнинского священника Фотия Евсевиева — самовидца упомянутого события. Сей в дарственной грамоте от великой старицы Марфы Иоанновны в 1631-м году записан дьячком при отце своём священнике Евсевии». В другом месте он вновь повторяет: «Домнинские старые крестьяне тоже говорили, что Сусанин был старостою». После А.Д. Домнинского некоторые авторы стали именовать Сусанина приказчиком Марфы Ивановны, и, видимо, это соответствует действительности. Как известно, в боярских вотчинах XVI-XVII веков было два основных должностных лица: староста и приказчик. Староста являлся выборным лицом местной общины («мира»), приказчик же (или «посельский») назначался владельцем вотчины. Н.П. Павлов-Сильванский писал: «Управление и хозяйство господского имения обыкновенно были в руках уполномоченного господином приказчика/ посельского/… Посельский заведовал собственным хозяйством господина на боярской земле, в отношении же участков, занятых крестьянами как самостоятельными хозяевами, он был только сборщиком оброков и податей, а также судьёй и управителем. Вознаграждением ему служило пользование пожалованным участком земли в особенности особые пошлины, которые он собирал с крестьян в свою пользу». Историк продолжает: «Господский приказчик (…посельский) не был полновластным управителем; его власть была ограничена выборным старостой и мирскою сходкою общины».

Н.П. Павлов-Сильванский писал: «Управление и хозяйство господского имения обыкновенно были в руках уполномоченного господином приказчика/ посельского/… Посельский заведовал собственным хозяйством господина на боярской земле, в отношении же участков, занятых крестьянами как самостоятельными хозяевами, он был только сборщиком оброков и податей, а также судьёй и управителем. Вознаграждением ему служило пользование пожалованным участком земли в особенности особые пошлины, которые он собирал с крестьян в свою пользу». Историк продолжает: «Господский приказчик (…посельский) не был полновластным управителем; его власть была ограничена выборным старостой и мирскою сходкою общины».

Судя по всему, Сусанин был не выборным старостой, а именно приказчиком (посельским), управляющим домнинской вотчиной и живущим в Домнине при боярском дворе. Этому выводу отнюдь не противоречит то, что А.Д. Домнинский называет Сусанина «вотчинным старостой». Во-первых, ещё в старину термин «староста» имел и значение «управитель». Во-вторых, к временам А.Д. Домнинского этот термин несколько изменил своё значение, которое он имел в XVII веке» и из обозначения выборного лица,. выполнявшего ряд важных мирских функций, стал — по крайней мере, в дворянских поместьях — также синонимом слов «приказчик», «управитель», «бурмистр». О семье Сусанина нам также известно крайне мало. Поскольку ни в документах, ни в преданиях не упоминается о его жене, то, скорее всего, к 1612-1613 гг. она уже умерла. У Сусанина была дочь Антонида, бывшая замужем за местным крестьянином Богданом Собининым. О её замужестве нам известно только на 1619 год, но, судя по тому, что Собинин умер к 1631 году, а его сыновья Даниил и Константин числились на этот год хозяевами двора, можно уверенно предполагать, что Антонида к 1612-1613 уже была замужем и что, скорее всего, к этому времени уже появились на свет внуки Сусанина, дети Богдана и Антониды — Даниил и Константин по крайней мере, Даниил — явно бывший старшим. О Богдане Собнине нам известно ещё меньше, чем о его знаменитом тесте.

Во-вторых, к временам А.Д. Домнинского этот термин несколько изменил своё значение, которое он имел в XVII веке» и из обозначения выборного лица,. выполнявшего ряд важных мирских функций, стал — по крайней мере, в дворянских поместьях — также синонимом слов «приказчик», «управитель», «бурмистр». О семье Сусанина нам также известно крайне мало. Поскольку ни в документах, ни в преданиях не упоминается о его жене, то, скорее всего, к 1612-1613 гг. она уже умерла. У Сусанина была дочь Антонида, бывшая замужем за местным крестьянином Богданом Собининым. О её замужестве нам известно только на 1619 год, но, судя по тому, что Собинин умер к 1631 году, а его сыновья Даниил и Константин числились на этот год хозяевами двора, можно уверенно предполагать, что Антонида к 1612-1613 уже была замужем и что, скорее всего, к этому времени уже появились на свет внуки Сусанина, дети Богдана и Антониды — Даниил и Константин по крайней мере, Даниил — явно бывший старшим. О Богдане Собнине нам известно ещё меньше, чем о его знаменитом тесте. Мы знаем, что Собинин был местным крестьянином; прозвание его, скорее всего, происходит от старинного имени «Собина», как, видимо, звали его отца. Как говорилось выше, на 1612-1613 гг. он вероятно, уже был женат на дочери Сусанина. В литературе обычно пишется, что Собнин был сирота или приёмыш Сусанина, стараясь тем самым объяснить тот факт, что, судя по всему, не Антонида пошла к нему в семью, а он пошёл на двор, принадлежавший, видимо, его тестю. Согласно преданиям, родом Сусанин был из находившейся неподалеку от Домнина деревни Деревеньки, но сам жил в Домнине, а в Деревеньках жили Богдан и Антонида.

Мы знаем, что Собинин был местным крестьянином; прозвание его, скорее всего, происходит от старинного имени «Собина», как, видимо, звали его отца. Как говорилось выше, на 1612-1613 гг. он вероятно, уже был женат на дочери Сусанина. В литературе обычно пишется, что Собнин был сирота или приёмыш Сусанина, стараясь тем самым объяснить тот факт, что, судя по всему, не Антонида пошла к нему в семью, а он пошёл на двор, принадлежавший, видимо, его тестю. Согласно преданиям, родом Сусанин был из находившейся неподалеку от Домнина деревни Деревеньки, но сам жил в Домнине, а в Деревеньках жили Богдан и Антонида.

Деревня Деревеньки издавна относилась к церковному приходу погоста Спас-Хрипели — он находился над речкой Шачей, тремя вёрстами ниже Домнина. Впервые в известных нам источниках погост упоминается в грамоте Марфы Ивановны от 1631 года, где сказано: «…сельцо Хрипели, а в нём храм во имя Боголепное Преображение Господа нашего Иисуса Христа, да другой храм тёплой с трапезою во имя Архистратига Михаила. ..» однако, безусловно, что это селение возникло задолго до начала XVII века (в одном документе 1629-1630 гг. про церковь Михаила-Архангела говорится, что она «ветха»).

..» однако, безусловно, что это селение возникло задолго до начала XVII века (в одном документе 1629-1630 гг. про церковь Михаила-Архангела говорится, что она «ветха»).

По-видимому, именно погост в Спас-Хрипелях был главным религиозным центром для крестьян домнинской вотчины (Воскресенская церковь в Домнине, как мы помним, явно была усадебной), в том числе, конечно, и для Ивана Сусанина. Вероятнее всего, что именно здесь он был крещён, здесь венчался и крестил дочь Антониду; на приходском кладбище у стен Преображенского и Михайло-Архангельского храмов, конечно, похоронили его мать (которую, видимо, звали Сусанной) и неизвестную нам жену, мог быть похоронен тут и его отец. Здесь же, в погосте Спас-Хрипели над Шачей, судя по всему, был первоначально предан земле.

На фотографии начала ХХ века открывается общий вид на Сусанинскую площадь. Сусанинская (Екатеринославская) площадь является центральной площадью города и была построена как единый ансамбль в XVIII-XIX веках. Возникла в 1781-1784 годах и называлась Екатеринославской. Площадь имеет гранёную форму, в центре стоит памятник царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину, который был открыт в 1851-ом году и построен скульптором В.И. Демут-Малиновским.

Площадь имеет гранёную форму, в центре стоит памятник царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину, который был открыт в 1851-ом году и построен скульптором В.И. Демут-Малиновским.

СМЕРТЬ ЗА ЦАРЯ

О подвиге Ивана Сусанина, крестьянина из села Домнино, бывшего Костромского уезда, мы знаем из текста дарственной грамоты царя Михаила Фёдоровича Романова. Этой грамотой царь пожаловал половину деревни Деревнищ и земельные наделы крестьянину Богдану Собинину, чей тесть, Иван Сусанин, ценой своей жизни, отвёл смертельную угрозу от Михаила Фёдоровича быть убитым поляками, которые хотели тогда возвести на трон очередного своего ставленника.

Впоследствии память была увековечена установкой монументов. О подвиге Сусанина композитор Михаил Глинка написал знаменитую оперу «Жизнь за царя». Были и скептики. Например, историк Николай Костомаров поставил под сомнение то, что костромской герой погиб спасая Михаила Романова, на том основании, что упомянутая выше царская грамота была выдана через семь лет после смерти Сусанина.

Что же можно сказать нового о столь сложном объекте изучения, по прошествии 400 лет? Оказывается, можно. Ведь, по сравнению с исторической наукой XIX века, нынешняя знает об эпохе Михаила Романова всё же гораздо больше.

Например, согласно бытующей версии, в конце февраля 1613 года, только что избранный на Земском соборе новый русский царь Михаил Романов находился в костромском имении своей матери Домнино, в окрестностях которого и произошли события, в результате которых Иван Сусанин погиб. В 2003 году, в СМИ появились сообщения, что в некрополе сельского храма, в соседнем с Домнино селе Исупове, будто бы, раскопаны останки Ивана Сусанина, и что их подлинность даже подтвердила генетическая экспертиза. Однако сразу после появления этой сенсации, достоверность находки была поставлена под сомнение группой авторитетных историков. Свои соображения они опубликовали под заголовком: «Между наукой и областной администрацией: опыт фальсификации останков Ивана Сусанина…»

Аргументы историков выглядят убедительно, но они вовсе не опровергают факт подвига Сусанина. Наоборот, сомнения в подлинности найденных останков возвращают нас к версиям ранее почти не изучавшимся. Между тем, наиболее перспективные из них собрал, проанализировал и изложил в своей книге известный костромской краевед Николай Зонтиков. В частности, он пишет о том, что осенью 1612 года наиболее вероятный претендент на российской престол, родственник бездетного царя Фёдора Иоанновича, Михаил Фёдорович Романов, вместе со своей матерью, инокиней Марфой, вышли из осаждённого смутьянами Московского Кремля и, действительно, отправились в Домнино, но вскоре поехали дальше, в Макарьевский монастырь на реке Унже, и молились там у гроба преподобного Макария Унженского и Желтоводского об освобождении из польского плена отца Михаила Романова, митрополита Ростовского Филарета, а в момент когда, якобы, погиб Сусанин находились ещё дальше — в собственном бастионе Костромского кремля.

Наоборот, сомнения в подлинности найденных останков возвращают нас к версиям ранее почти не изучавшимся. Между тем, наиболее перспективные из них собрал, проанализировал и изложил в своей книге известный костромской краевед Николай Зонтиков. В частности, он пишет о том, что осенью 1612 года наиболее вероятный претендент на российской престол, родственник бездетного царя Фёдора Иоанновича, Михаил Фёдорович Романов, вместе со своей матерью, инокиней Марфой, вышли из осаждённого смутьянами Московского Кремля и, действительно, отправились в Домнино, но вскоре поехали дальше, в Макарьевский монастырь на реке Унже, и молились там у гроба преподобного Макария Унженского и Желтоводского об освобождении из польского плена отца Михаила Романова, митрополита Ростовского Филарета, а в момент когда, якобы, погиб Сусанин находились ещё дальше — в собственном бастионе Костромского кремля.

Опуская подробности, можно сказать, что порядок событий, который излагает эта версия, по многим причинам, был просто невозможен. И это значит, что погиб Иван Сусанин вовсе не в феврале или марте 1613 года, а, скорее всего, осенью 1612-го, сразу после отъезда Романовых из Домнина в унженский монастырь, то есть, когда Михаил Романов ещё не был избран царём! Но именно тогда (пока не открылся Земский собор) полякам и надо было, во что бы то ни стало, его устранить.

И это значит, что погиб Иван Сусанин вовсе не в феврале или марте 1613 года, а, скорее всего, осенью 1612-го, сразу после отъезда Романовых из Домнина в унженский монастырь, то есть, когда Михаил Романов ещё не был избран царём! Но именно тогда (пока не открылся Земский собор) полякам и надо было, во что бы то ни стало, его устранить.

Так же Николай Зонтиков предложил весьма правдоподобный ответ на вопрос, который задавал ещё Николай Костомаров: почему поляки хотели узнать местонахождение Михаила у одного лишь Сусанина, словно тот жил в безлюдной пустыне? Для этого исследователь отыскал очень важный исторический документ, о существовании которого Николай Костомаров, вероятно, не знал, это челобитная, поданная императрице Анне Иоанновне потомками Сусанина, в которой подвиг их предка описан несколько более пространно, нежели в грамоте царя Михаила Романова. В этом документе говорится о том, что поляки пытали не только Сусанина, но и его односельчан. Однако нужной информацией обладал только Сусанин, который был сельским старостой, а, возможно, и управляющим имением Домнино. Понимая, что поляки не оставят никого в покое, пока не отыщут дорогу к месту, где скрылся боярин Михаил Романов, Сусанин сделал вид, что согласился провести их туда кратчайшей дорогой, но повёл их в непроходимое болото. Когда поляки поняли, что Сусанин их обманывает, они стали его бить и пытать. Так герой принял мученическую смерть, а Михаил Романов её избежал. В книге Николая Зонтикова есть и другие интересные открытия и правдоподобные догадки, одна из которых — о месте, где, на самом деле, следовало бы искать останки героя. Это некрополь церкви в деревне Спас-Хрипели, так как Иван Сусанин принадлежал именно к этому приходу.

Понимая, что поляки не оставят никого в покое, пока не отыщут дорогу к месту, где скрылся боярин Михаил Романов, Сусанин сделал вид, что согласился провести их туда кратчайшей дорогой, но повёл их в непроходимое болото. Когда поляки поняли, что Сусанин их обманывает, они стали его бить и пытать. Так герой принял мученическую смерть, а Михаил Романов её избежал. В книге Николая Зонтикова есть и другие интересные открытия и правдоподобные догадки, одна из которых — о месте, где, на самом деле, следовало бы искать останки героя. Это некрополь церкви в деревне Спас-Хрипели, так как Иван Сусанин принадлежал именно к этому приходу.

ПЛЕЙЛИСТ Бородино Марина Павленко Михаил Лермонтов

Поделитесь этим постом в соц.

сетях

сетях- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

(3 голоса, в среднем: 4.7 из 5)

Как нарисовать летний пейзаж карандашом поэтапно

Делаем набросок. Нажмите на изображение, чтобы увеличить. Проведите линию горизонта, затем две проселочные дороги, силуэты деревьев и лесную чащу, дом. Делайте все линии легкими, а не жирными (в данном варианте это сделано для наглядности).

При рисовании линий держите карандаш в положении А, при задании тона, штриховки — в положении Б.

Нам понадобится мягкий карандаш, сделайте штриховку фона и растушевку.В верхней части изображения небо темнее, ближе к горизонту, чтобы стать светлым.

Начнем с метода завитков (локонов), чтобы нарисовать листву на деревьях в левой части рисунка. Держим карандаш в положении Б и движениями по овалу, кругу создаем имитацию листвы. Этим же методом делаем нижнюю часть дерева темнее, стволы деревьев наводим более мягким карандашом, все подойдет после 6В, если у вас одно нажатие на него посильнее. Нарисуйте тени от деревьев на дороге и от травы.Если вам непонятна технология рисования и вы впервые решили нарисовать пейзаж карандашом, посмотрите видео или урок по нему — как рисовать лето, а также другие уроки по штриховке обычным способом и локонам, а затем, после разработки этих техник, начните этот урок.

Этим же методом делаем нижнюю часть дерева темнее, стволы деревьев наводим более мягким карандашом, все подойдет после 6В, если у вас одно нажатие на него посильнее. Нарисуйте тени от деревьев на дороге и от травы.Если вам непонятна технология рисования и вы впервые решили нарисовать пейзаж карандашом, посмотрите видео или урок по нему — как рисовать лето, а также другие уроки по штриховке обычным способом и локонам, а затем, после разработки этих техник, начните этот урок.

Так же нарисуйте кусты и деревья вокруг дома и вдалеке, затемните дом, крыша остается светлой. Не забудьте нажать на изображение, чтобы рассмотреть детали.

Нарисуйте траву в центре рисунка отдельными кривыми. У основания травы, где дорога, придаем глубину цвету, делая более темными участками. Также там, где ствол дерева, трава более темная. Начинаем рисовать корону методом завитков, при этом делая участки на ней более светлыми и темными для придания реалистичности, также вокруг нее видны веточки. Сделайте тень от травы и дерева на дороге.

Сделайте тень от травы и дерева на дороге.

Изображаем рельеф дорог мелкой галькой. На переднем плане рисуем траву.

Продолжаем, начинаем рисовать дерево справа.

Дорисовываем дерево, на переднем плане изображаем несколько цветов, при этом нам понадобиться резинка (ластик), чтобы отличить их от травы, и эти цветы расположены дальше. Округлите их немного более темным тоном. Ваш рисунок летнего пейзажа готов.

красочный фон с нанесением летнего пейзажа и цвета.. Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Изображение 7302366.

красочный фон с рисунком летнего пейзажа и цветного фона. Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Изображение 7302366.красочный фон с рисунком летнего пейзажа и цветными карандашами

S M L XL EPSТаблица размеров

| Размер изображения | Идеально подходит для |

| S | Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения. |

| M | Брошюры и каталоги, журналы и открытки. |

| л | Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры. |

| XL | Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны. |

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

2480 x 2476 пикселей | 21.0 см x 21,0 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

2480 x 2476 пикселей | 21,0 см x 21,0 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена

с планом подписки

- Попробовать 1 месяц на 2209 pyб

- Загрузите 10 фотографий или векторов.

- Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие векторы

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

4 должны быть дополнены летним пейзажем

У вас еще есть время, чтобы этим летом ваш ландшафт стал притчей во языцех. Эти четыре простых дополнения летнего пейзажа могут превратить ваш средний двор в звездный. В результате вы, ваша семья и друзья можете наслаждаться теплой погодой, не выходя из собственного двора.Используйте эти летние пейзажи, чтобы обновить свой дизайн к августу и Дню труда.

Дополнения к летнему пейзажу

Используйте цвет для улучшения сезона

Лето — короткое время года в Миннесоте. Следовательно, вы хотите максимально использовать его, пока можете. Добавление цветов вдоль дорожек, на крыльце или в цветочном саду поможет вам насладиться одними из лучших деликатесов сезона. За цветами легко ухаживать. Они добавляют характер и текстуру вашему двору.Они также создают приятный контраст между сезонами и дают вам что-то новое, на что можно смотреть и наслаждаться.

Зажги ночь

Добавьте огни вдоль тротуаров и в садах, чтобы создать очаровательную атмосферу в вашем дворе, когда солнце садится. Вы можете пригласить свою семью и друзей на барбекю летним вечером. Кроме того, освещение дорожек помогает обезопасить людей во время ходьбы. Кроме того, добавленный элемент мягкого освещения контрастирует с темнотой, позволяя вам по-новому взглянуть на свой двор.

Вода успокаивает

Фонтан или ручей в вашем ландшафте могут превратить ваш двор в уединенный оазис. Нет ничего более успокаивающего, чем звук текущей воды. Водные летние пейзажи идеально подходят для того, чтобы насладиться летним вечером за книгой или за чашкой утреннего кофе. Водные элементы также улучшают внешний вид вашего ландшафтного дизайна. Даже такое простое дополнение, как ванночка для птиц и скамейка, может улучшить эстетический вид вашего двора.

Костровые ямы для идеальных летних ночей

Во дворе есть несколько вещей, которые могут объединить людей больше, чем костровище. Костровище — один из основных продуктов классической американской кухни в летнее время. Приготовление хот-догов, закусок или пирогов у костра обязательно привлечет толпу. Включение костровой ямы в общий дизайн вашего ландшафта создаст ощущение, что это место создано для того, чтобы наслаждаться хорошей едой, веселиться с людьми и оставлять воспоминания.

Костровище — один из основных продуктов классической американской кухни в летнее время. Приготовление хот-догов, закусок или пирогов у костра обязательно привлечет толпу. Включение костровой ямы в общий дизайн вашего ландшафта создаст ощущение, что это место создано для того, чтобы наслаждаться хорошей едой, веселиться с людьми и оставлять воспоминания.

Добавление ярких красок и цветов по всему двору или добавление света вдоль дорожек обязательно привлечет внимание к вашему новому ландшафту. Добавив более крупные элементы, такие как фонтан или костровище, вы сможете провести спокойный полдень в саду или вспомнить веселые воспоминания у костра.В любом случае, вы не сможете проиграть, если сделаете эти летние пейзажи частью ландшафтного дизайна вашего дома.

Эта запись была размещена в Ландшафтный дизайн. Добавьте в закладки постоянную ссылку.Летний архив — Флорентийская художественная академия

Начинающие, средние и продвинутые студенты, изучающие скульптуру, могут присоединиться к этому интенсивному курсу изобразительной скульптуры, предназначенному для дальнейшего развития у учащихся способностей и понимания человеческой формы и структуры человеческого тела. Упражнения разработаны с учетом различных уровней, представленных учащимися в классе. Студенты проводят одну неделю, изучая структуру головы, работая над человеческим черепом из глины. Это подготавливает их к созданию портрета в натуральную величину и фигуры 1/2 в натуральную величину. На четвертой неделе студенты учатся литью из резины / силикона. Каждый ученик бросает одну фигуру.

Упражнения разработаны с учетом различных уровней, представленных учащимися в классе. Студенты проводят одну неделю, изучая структуру головы, работая над человеческим черепом из глины. Это подготавливает их к созданию портрета в натуральную величину и фигуры 1/2 в натуральную величину. На четвертой неделе студенты учатся литью из резины / силикона. Каждый ученик бросает одну фигуру.

Студенты, подающие заявки на скульптуру, могут прислать два или три образца своих работ в формате JPEG с низким разрешением по адресу: registrar @ florenceacademyofart.com. Они будут просмотрены преподавателями, чтобы понять уровень опыта студента.

Включены все материалы и инструменты (учащиеся могут принести свои собственные инструменты для лепки из дерева)

120 часов полного обучения на английском языке с индивидуальной критикой. Начало — Средний — Продвинутый прием

Максимальное количество студентов — 20 человек