Художники Крыма на Кубани

Краснодар, 26 апреля — Юг Times. Арт-галерея «Доротея» открылась совсем недавно, но выставки, которые там проходят, уже привлекают своим разнообразием и тщательным отбором.

Только что завершился персональный показ замечательного осетинского художника Ахсара Есенова. 26 живописных работ были представлены в «Доротее», и каждая из них несла не просто свой цвет, а свою тему, свой мотив. 24 апреля Кавказ уступил место Крыму — выставка так и называется «Художники Крыма».

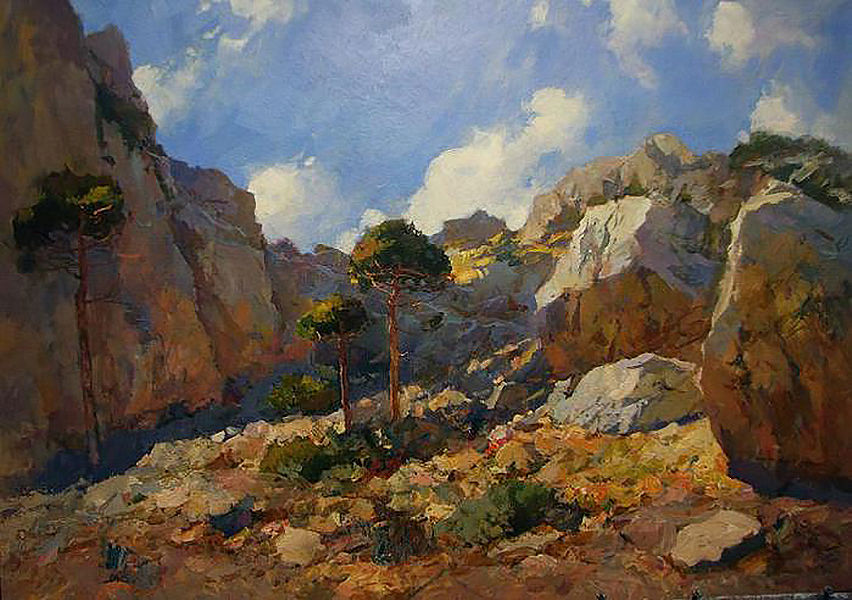

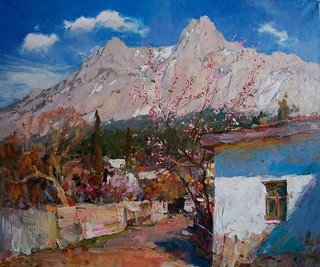

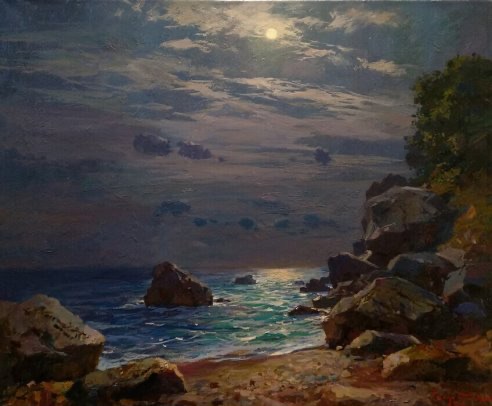

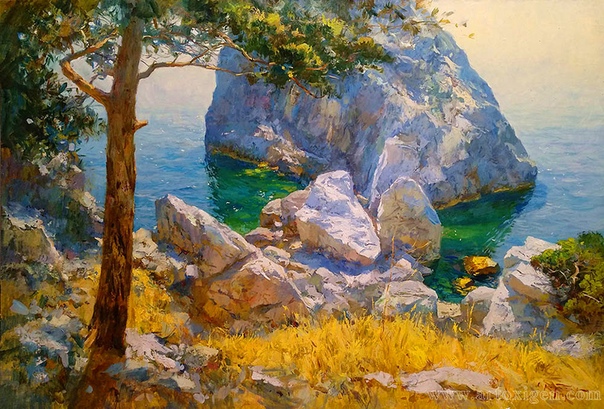

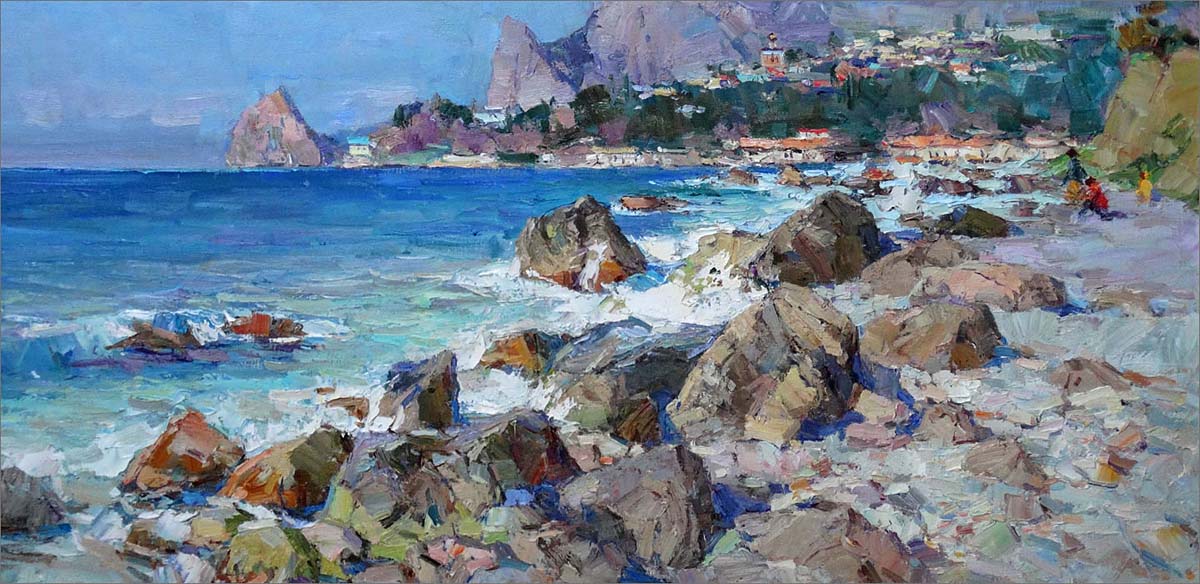

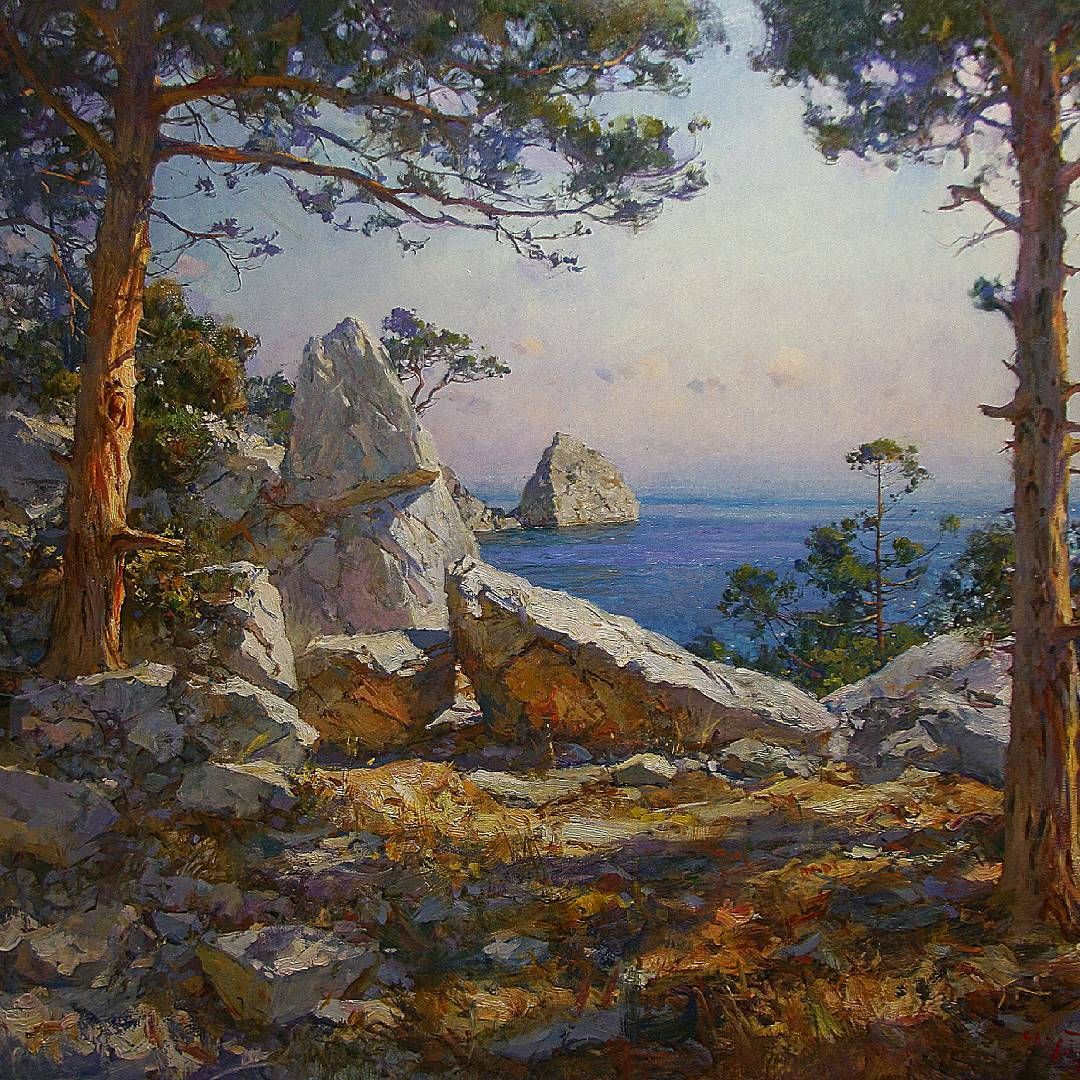

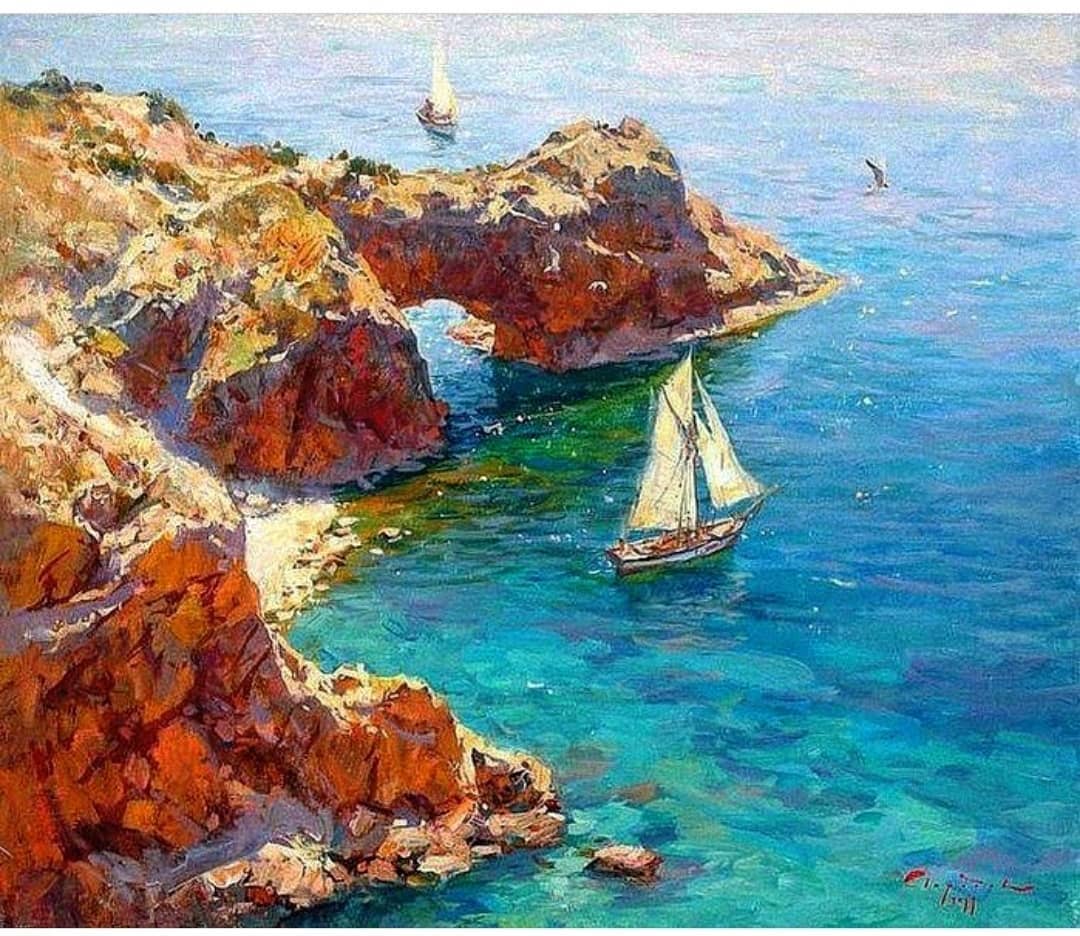

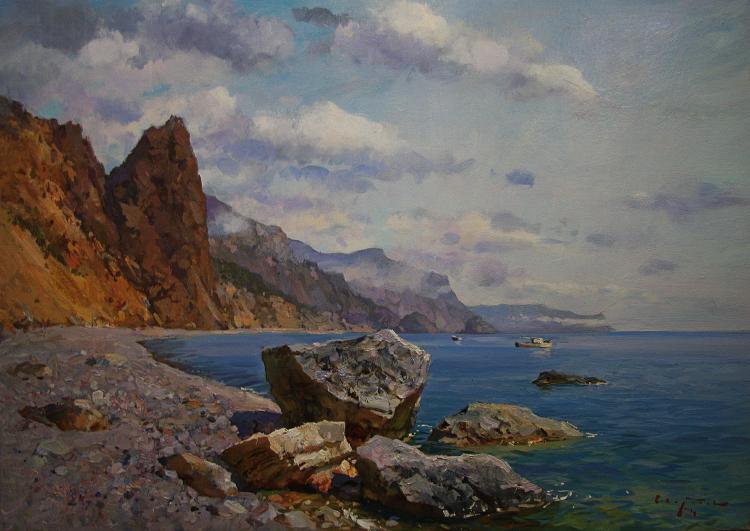

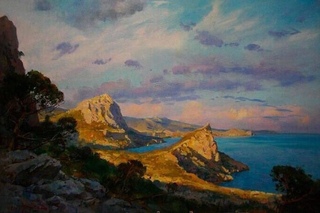

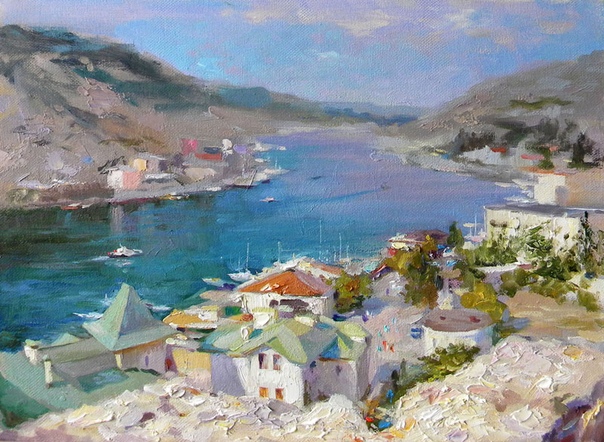

Коллекционер и владелец галереи Артур Григорян представил 42 картины из собственной коллекции. Крымский полуостров всегда манил к себе художников, которые покупали дома и дачи и «оседали» в этом райском месте.

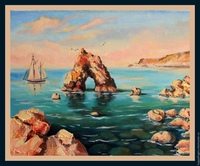

Крымчане по-прежнему поражают свежестью, незамутненностью своей палитры. Если перед нами море, то оно безмятежное, благостное, многие картины залиты солнечным светом и наполнены мягкими, легкими красками.

Какая-то особая умиротворенность присуща полотнам Романа Константинова. Его «Вечерний чай», «Аля, Бахчисарай», «В Гурзуфе» передают «время тишины». Мы видим девушек, женщин – кого-то за душевной беседой, кого-то любующимися природой. Его картины таят тепло и какие-то ускользающие воспоминания, минуты счастья.

Интересные работы и у Ольги Григорьевой-Климовой. И «Девушка с абрикосом», и «Мальчишки», и «На пляже» передают атмосферу беззаботности, счастливого детства. Картину «На пляже» вовсе можно отнести к вечному сюжету «мадонны с младенцем». Только художница нашла свой ракурс, свой свет, поместив свою мадонну в жаркий день, на берег моря. Григорьева-Климова, безусловно, лирик, в ее полотнах много света и чистого воздуха, от них невольно заряжаешься радостным восприятием жизни. Чувствуется, что крымская художница постоянно находится в поиске и что потенциал еще не раскрыт, лучшие картины ее впереди, хотя та же мадонна с младенцем для меня живопись удивительно прелестная, нежная, выстроенная по законам жанра.

Даниилу Волкову больше присуща камерность в работах, но при этом в его импрессионистской манере — широкий мазок и особая аура. Вода, небо, жаркое солнце, летний зной, кажется, не сходят с его полотен. На выставке две его работы: «Яхт-клуб» и изящный «Натюрморт с японской айвой».

И картины Марии Чепелевой, Игоря Шипилина, Александра Тюнькина, Сергея Поздеева, Александра Шабадея, Шаровской-Константиновой Алины, Аллы и Елизаветы Яшиных также все наполнены искреннею любовью к своей родине, которая предстает в их творчестве самым желанным и красивым местом на земле.

Александр Геннадьев

Фото предоставлены галереей «Доротея».

Художники Крыма. Художественное творчество В.В.Войталевича

Ключевые слова: творчество В.В.Войталевича, Художники Крыма

ВВЕДЕНИЕПейзаж – симфония, созданная художником и прославляющая красоту окружающего мира. Слово пейзаж произошло от французского Paysage, от pays, что означает страна, местность, то есть пейзаж – это жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является местность естественная или преображенная человеком.

Слово пейзаж произошло от французского Paysage, от pays, что означает страна, местность, то есть пейзаж – это жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является местность естественная или преображенная человеком.

Пейзаж – один из наиболее распространенных жанров живописи. Многие поколения художников отдали ему свой талант. В зависимости от того, какая местность изображена на картинах, пейзаж подразделяют на следующие основные виды: городской, или, как его еще называют, «ведуга», морской или «марина» и сельский.

Основными мотивами городского пейзажа является изображение шумных или тихих улиц с меланхолично гуляющими по старой брусчатке прохожими, проспектов, набережных, фонтанов в тихом скверике, разноцветных крыш домов и разнообразных фасадов.

Морской пейзаж – это шумные бьющиеся о скалы волны моря, корабли, рассекающие водную гладь.

И сельский пейзаж – это умиротворенность, многогранность сельского быта, гармония с природой, дом у реки, скалы, цветущие луга, проселочные дороги, отвесные берега рек, засыпанные снегом.

Цели и задачи исследования

Основная цель исследовательской работы – исследование художественного творчества Виталия Вячеславовича Войталевича как способа выражения любви к Родине, формирования эстетических чувств у подрастающего поколения.

Поставленная цель определила необходимость решения следующих конкретных задач:

- показать важность и роль композиционного решения в пейзажах Виталия Войталевича.

- исследовать пейзажи В.В.Войталевича как способ воспитания любви к природе родного края, нравственно-эстетического воспитания подростков и молодежи.

- оценить значимость пейзажного творчества художника в воспитании подростков и молодежи.

Актуальность темы исследования обусловлена малой изученностью художественного творчества Виталия Вячеславовича, нашего земляка, проживающего в г. Джанкое Республики Крым, автора множества живописных картин: пейзажей, портретов.

Основным методом исследования художественного творчества Виталия Войталевича является интерпретация как общенаучный метод перевода формальных символов и понятий на язык содержательного знания, с элементами искусствоведческого анализа пейзажей художника.

Научная новизна данной работы состоит в том, что художественное творчество нашего земляка, проживающего в городе Джанкой Республики Крым, исследуется впервые.

Материалом для исследования стали следующие картины: «Тихая заводь» (2018г.), «Осень» (2014г.), «Тишина» (2016г.), «Крымские берега» (2018г.), «Осенние краски» (2015г.), «Маки на рушнике» (2014г.), предоставленные мне самим художником.

В творчестве художника Войталевича ключевым является слово “любовь”. Любовь ко всему: к природе, к людям, к подрастающему поколению. Как учитель он посвящает всего себя детям, которые смотрят на него с доверчивостью во взгляде. Так и его картины, они все до единой пропитаны этой любовью к жизни, каждый мазок краски на холстах всегда запечатлевает собой частичку души художника.

Поэтому художественное творчество Виталия Вячеславовича рассматривается как источник воспитания эстетических и нравственных чувств.

Эволюция развития пейзажа как жанра

Эволюция развития пейзажа как жанра Становление и развитие пейзажа как жанра в западноевропейском искусстве

Для подробного анализа истории пейзажа, как жанра современного искусства, мы рассмотрим хронологию от древних времен до современности. Как жанр изобразительного искусства пейзаж имеет многовековую историю. Некоторые элементы пейзажа были обнаружены в эпоху неолита: рисунки деревьев, рек, озер, камней. Изображение природы встречается в египетских фресках, относящихся ко второму тысячелетию до нашей эры, в рельефах и росписях стран Древнего Востока и Древнего Египта. Пейзаж древнегреческого искусства обычно неотделим от изображения человека. Эллинистический и древнеримский пейзаж обладал большой самостоятельностью и включал в себя элементы перспективы.

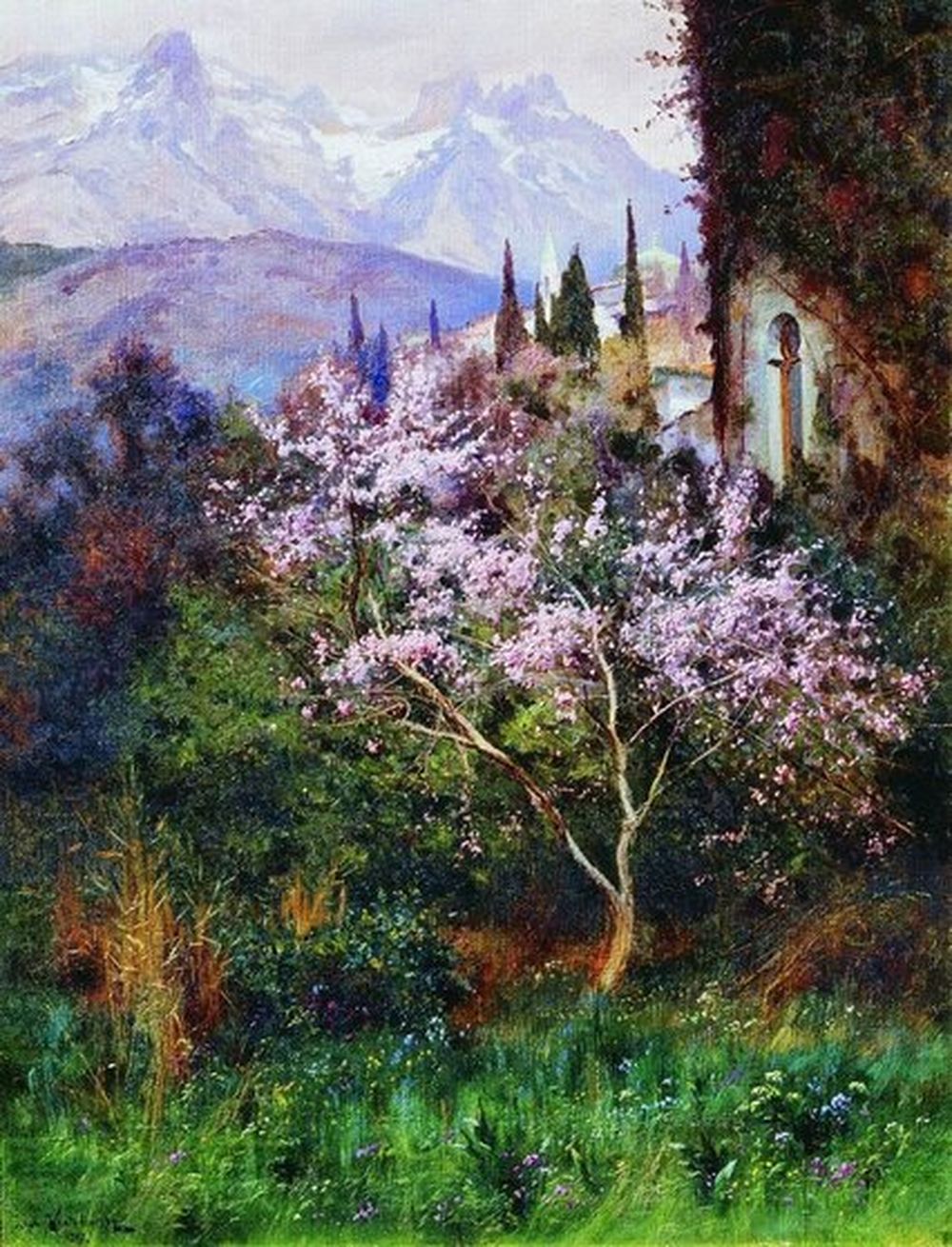

Начиная с эпохи Возрождения, в изобразительном искусстве появляются предпосылки для возникновения самостоятельного пейзажного жанра. Данное проявление можно наблюдать в графике и в небольших живописных композициях, где природа главенствует над сценами переднего плана. Немецкие мастера особенно охотно обращались к дикой природе, придавая ей катастрофически бурный облик. Итальянские же художники, напротив, стремились подчеркнуть гармоничное созвучие человеческого и природного начал (Джорджоне, Тициан), а в городских пейзажах воплощали представление об идеальной архитектурной среде (Рафаэль). В конце XVIII первой половине XIX века в пейзаже преобладают тенденции романтизма. В этот период происходит сближение человеческой души с жизнью природы. Возвращаясь к естественной природной среде, художники видели средство для исправления моральных и социальных несовершенств человека. Мастера проявляли особую чуткость к индивидуальной неповторимости отдельных состояний природы.

Немецкие мастера особенно охотно обращались к дикой природе, придавая ей катастрофически бурный облик. Итальянские же художники, напротив, стремились подчеркнуть гармоничное созвучие человеческого и природного начал (Джорджоне, Тициан), а в городских пейзажах воплощали представление об идеальной архитектурной среде (Рафаэль). В конце XVIII первой половине XIX века в пейзаже преобладают тенденции романтизма. В этот период происходит сближение человеческой души с жизнью природы. Возвращаясь к естественной природной среде, художники видели средство для исправления моральных и социальных несовершенств человека. Мастера проявляли особую чуткость к индивидуальной неповторимости отдельных состояний природы.

Данные черты характерны для творчества англичанина Дж. Констебла, в котором можно увидеть эволюцию пейзажа к реальным образам и сохранение легкости и воздушности этюда. Мастера европейских школ работали над реалистичным пейзажем. Для их творчества характерна обобщённость и интерес к проблемам пленэра. В середине XIX века французские барбизонцы, английские импрессионисты и К. Коро стали писать непосредственно «на натуре», стараясь передать в живописи состояние природы в определенный момент дня и времени года.

В середине XIX века французские барбизонцы, английские импрессионисты и К. Коро стали писать непосредственно «на натуре», стараясь передать в живописи состояние природы в определенный момент дня и времени года.

Лидирующее значение обретает пейзаж у мастеров импрессионизма (К.Моне, К.Писсарро, А.Сислей и др.). Работа на пленэре для них являлась одним из главных условий создания пейзажного образа. Важнейшей составляющей пейзажа для художников-импрессионистов стала прерывистая, богатая различными оттенками световоздушная среда, создающая зрительную неразделимость природы и человека.

При создании пейзажных серий, объединённых одним мотивом, художники стремились запечатлеть разнообразные изменения состояний окружающей среды. В работах мастеров импрессионизма отразилась динамичность современного человека, благодаря чему городской пейзаж обрел равные права с изображениями природы. Изображая город на своих полотнах, мастера стремились отразить в нем суету жизни.

На рубеже XIX и XX веков в пейзаже складывается множество направлений, развивающих принципы импрессионизма в пейзаже и одновременно вступающих в противоречия с ними.

Не соответствие полученной цветовой гаммы естественным краскам природы, а достигаемой их игрой особый декоративный эффект являлся главным его экспериментом.

Голландский живописец Ван Гог придавал отдельным элементам пейзажа почти человеческую одушевленность, стремился к трагично-психологической ассоциативности пейзажных мотивов. Он работал по первому впечатлению, в творческом порыве, и кажется, что картина вырывается из-под его кисти, как крик восторга перед природой или жалости к человеку.

Русский пейзаж и мастера пейзажа России

В России XIX век в искусстве пейзажа начался постепенным завоеванием реалистических позиций. Как и в Европе, это выразилось в освоении пленэра и национального мотива. В начале века еще сохранялись многие традиции классического пейзажа. Русские художники ездили за пейзажами в Италию. Однако, художников поколения Сильвестра Щедрина не устраивала статичная схема классицистического пейзажа-декорации с его безымянными деревьями. Стремясь передать жизнь природы, они вводят в свои работы романтические эффекты освещения, отходят от «кулисной» композиции и коричневого колорита, стремятся запечатлеть солнечный свет и конкретный характер природы. Колоссальный шаг в этом направлении сделал Александр Андреевич Иванов. Его картины характерны чистотой и естественностью цвета, богатством тонально-цветовых отношений. Иванова, как и других его современников, привлекали в природе приметы вечного, а не преходящего. Эпическое спокойствие идеального образа преобладает даже в тех случаях, когда русские художники брали за основу национальный ландшафт и стремились бесхитростно изобразить родную природу, как она есть. Таковы пейзажи А.Г. Венецианова, его учеников Г.В.Сороки, И.С.Крылова и других зачинателей национального русского пейзажа, увидевших размах и красоту «невзрачной» русской природы.

Стремясь передать жизнь природы, они вводят в свои работы романтические эффекты освещения, отходят от «кулисной» композиции и коричневого колорита, стремятся запечатлеть солнечный свет и конкретный характер природы. Колоссальный шаг в этом направлении сделал Александр Андреевич Иванов. Его картины характерны чистотой и естественностью цвета, богатством тонально-цветовых отношений. Иванова, как и других его современников, привлекали в природе приметы вечного, а не преходящего. Эпическое спокойствие идеального образа преобладает даже в тех случаях, когда русские художники брали за основу национальный ландшафт и стремились бесхитростно изобразить родную природу, как она есть. Таковы пейзажи А.Г. Венецианова, его учеников Г.В.Сороки, И.С.Крылова и других зачинателей национального русского пейзажа, увидевших размах и красоту «невзрачной» русской природы.

Среди этих художников оригинальное явление представляли братья Г.Г. и И.Г.Чернецовы, первые художники Волги. Намереваясь написать панораму обоих берегов реки, они на специальной барже совершили путешествие от Рыбинска до Астрахани и создали много оригинальных этюдов и зарисовок. Одним из них является «Вид Сюкеевских гор на Волге в Казанской губернии».

Одним из них является «Вид Сюкеевских гор на Волге в Казанской губернии».

Так говорится в книге В.П. Ротмистрова «Русский пейзаж»: «Настоящее систематическое художественное освоение русской природы началось во второй половине XIX века, в творчестве художников 60-х годов. Русская природа, неброская и «неидеальная» — болотистые низменности, слякотные распутицы, однообразная равнинность, — стала главным героем пейзажев передвижников. Русские художники, наконец, «открыли» Родину и перестали ездить за красотой в Италию. Они открыли красоту естественного проявления жизни и потеряли необходимость искать «идеальную» природу».

В середине XIX века идеализирующая эстетика романтизма и классицизма стала уходить в прошлое. Ведущее значение в руском искусстве начинает приобретать национальный пейзаж.

Само понятие «национальный пейзаж» предполагает «портретирование» определенной географически конкретной природы, характерной для Голландии, Франции или Англии. Для руских художников такой натурой надолго стала средняя полоса России. Но, в отличие от европейцев, русские мастера нередко вкладывали в национальные мотивы социальный смысл.

Но, в отличие от европейцев, русские мастера нередко вкладывали в национальные мотивы социальный смысл.

Характерно для русского национального пейзажа и влечение к эпическому, в некотором смысле идеальному образу русской земли, славной своими лесными богатствами, широкими полями и могучими реками (И.И. Шишкин).

Начало лирического русского пейзажа обычно связывается с творчеством А.К.Саврасова и его широкоизвестной картиной «Грачи прилетели». Трудно указать на другой пример пейзажа начала 70-х годов, в котором бы с такой полнотой и конкретностью была решена тема весны. Это изображение русской природы настолько правдивое, что кажется, будто пейзаж списан с натуры, будто в него вместилась вся Русь. С тонкой проникновенностью выражено весеннее настроение. Пейзаж по праву можно называть лирическим. Вместе с тем в других работах Саврасова — «Проселок» или «Рожь» — жив дух романтизма.

Проникнуты романтическим чувством динамичные пейзажи талантливого художника Ф.А.Васильева. В картине «Болото в лесу. Осень».

В картине «Болото в лесу. Осень».

В просвете осенних туч выглянуло солнце, и лучи его брызнули на лесное болото. Деревья, травы будто заиграли драгоценным золотом, заискрилась влага недавнего дождя. Природа улыбнулась ненадолго. Скоро солнце уйдет, настанут сумерки, нахмуренное небо станет серым, ровным и безразличным, птицы улетят. Художник, спеша запечатлеть краткое состояние природы, энергичными мазками набрасывает золото осенних деревьев, не заботясь о подробном рисунке деталей.

Иную задачу ставил перед собой учитель Васильева И.И.Шишкин. Он считал, что «картина с натуры должна быть без фантазии». Полной иллюзии в пейзажах художника нет. Краски здесь довольно условны и далеко не достигают того богатства, которое наблюдается в живой природе. Солнечные картины Шишкина не лишены поэзии, чувства эпического величия природы.

Менее распространен в русском искусстве морской пейзаж. В этом нет ничего удивительного — море менее характерно для России, нежели равнины, леса и реки. Тем не менее, почти каждый крупный русский художник писал море. И.К.Айвазовский прошел долгий творческий путь от романтических марин до реалистически убедительной поэмы «Черное море» или великолепной «Волны».

Тем не менее, почти каждый крупный русский художник писал море. И.К.Айвазовский прошел долгий творческий путь от романтических марин до реалистически убедительной поэмы «Черное море» или великолепной «Волны».

Без подчеркнуто романтических эффектов, убедительно и правдиво писал свои «водные» пейзажи А.П.Боголюбов.

В последние десятилетия XIX и в начале XX века эпический пейзаж получил продолжение в творчестве таких известных мастеров, как ученик Саврасова И.И.Левитан, Н.К.Рерих, А.М.Васнецов. И, тем не менее, главенствующее место занял пейзаж интимный, лирический.

Основные правила работы над пейзажем

Предметом исследования в моей работе являются картины В.В.Войталевича, написанные маслом. Существует несколько приемов письма маслом.

Техника а-ля прима – «по сырому», – при которой даже после первого сеанса художник пишет по невысохшему слою или определенным образом освежает появившуюся на нем подсыхающую пленку. Это первый и наиболее распространенный способ. Многие мастера стремятся писать этюды в этой технике за один прием.

Многие мастера стремятся писать этюды в этой технике за один прием.

Техника многослойной живописи основана на наслоении нескольких красочных слоев. Она отличается от письма «по-сырому» тем, что каждый слой краски основательно просушивается перед нанесением последующего.

Изучая в теории и на практике основные положения пейзажного рисунка, нужно строго соблюдать методическую последовательность в построении изображения. Приступая к рисунку пейзажа, прежде всего, необходимо выбрать сюжет и построить композицию. Очень важно верно распределить акценты в изображении. Иногда художнику приходится ради композиционного единства и большей убедительности немного сдвинуть в сторону изображение какого-либо объекта, добавить или опустить некоторые детали и т.д. Главное в композиции — выбрать нужную точку зрения и удачно расположить объекты. Этими принципами я руководствовалась, когда начинала свою работу над картиной.

Также важным моментом в пейзаже является освещение. Необходимо обратить внимание на особенности собственных и падающих теней.

Биографический очерк о Виталии Вячеславовиче Войталевиче

Почти шестьдесят лет жизни Виталия Вячеславовича Войталевича связано с Крымом. Он приехал сюда в 1960 году, отслужив в армии, и было ему в ту пору всего лишь 22 года. Однако же, приехал Виталий Вячеславович в Крым уже со сложившимися убеждениями, определившимися жизненными ориентирами. Выбор профессии он сделал рано: в 1956 году окончил Острожское педагогическое училище, которое в то время было одним из лучших учебных заведений такого профиля в Украине. Талантливые педагоги вооружали студентов прочными знаниями, обучали живописи, игре на музыкальных инструментах, стремились дать своим воспитанникам глубокое эстетическое образование, потому что в училище считалось, что учитель не может замыкаться в рамках своего предмета, он должен быть человеком эрудированным, с широким кругом интересов.

До армии Войталевич недолго проработал учителем начальных классов в одной из сельских школ Ровенской области и уже тогда понял, осознал, сколько радости приносит возможность открывать детям мир во всей его красоте и многообразии. В Крыму Виталий Вячеславович поначалу преподавал в начальных классах Лобановской сельской средней школы Джанкойского района, а в 1963 году перешел в открывшуюся в Джанкое школу-интернат. Здесь он проработал 17 лет воспитателем, старшим воспитателем, а затем учителем изобразительного искусства.

Почему так случилось? Да потому что с годами живопись стала для Войталевича главной страстью жизни. Талант, как бы дремавший в нем с юности, раскрылся в полную силу, когда душа, неравнодушная к миру и человеку, переполнилась впечатлениями; родилась неодолимая потребность рассказать другим обо всем передуманном и прочувствованном, и ощутив, сколько возможностей дает такой путь самовыражения — через образный язык живописи — Виталий Вячеславович со свойственной ему душевной щедростью стал делиться этим знанием, этим «сокровищем» со своими учениками. Удивительный талант, возможно, Войталевич унаследовал от матери, которая, по его воспоминаниям, хорошо рисовала. Художник рассказывает, что в трудные послевоенные годы, когда он учился в начальной школе, красок не было и первые талантливые иллюстрации к басням Ивана Крылова маленький Виталий раскрашивал цветными обертками от дешевых карамелек (от трения обертки, скрученные наподобие кисточек, передавали свой цвет бумаге).

Удивительный талант, возможно, Войталевич унаследовал от матери, которая, по его воспоминаниям, хорошо рисовала. Художник рассказывает, что в трудные послевоенные годы, когда он учился в начальной школе, красок не было и первые талантливые иллюстрации к басням Ивана Крылова маленький Виталий раскрашивал цветными обертками от дешевых карамелек (от трения обертки, скрученные наподобие кисточек, передавали свой цвет бумаге).

Уроки изобразительного искусства, которые ведет Войталевич, — это не просто методически грамотное обучение основам рисунка и живописи. Они складываются в стройную философскую систему, суть которой можно было бы выразить словами мудрого англичанина Уильяма Теккерея: «Мир, несмотря ни на что, все-таки прекрасен, но увидеть это дано не каждому, потому что мир, как зеркало, и каждому он возвращает его собственное изображение». И значит человеку нужно сохранить в себе непосредственность и чистоту чувств, радость от познания мира, какие от природы даны детям. Обучая рисунку, живописи, свою педагогическую сверхзадачу Виталий Вячеславович видит в том, чтобы выявить в ученике лучшие качества его личности и развить их.

Система взглядов Войталевича сложилась во время работы в интернате, где живопись была увлечением многих воспитанников. А два выпускника, Валерий Корзун и Андрей Шелеметьев, стали известными художниками.

С опытом, обретенным в школе-интернат, в 1980 году Виталий Вячеславович пришел в городскую общеобразовательную школу №7, где работал учителем изобразительного искусства до 2006 года. Здесь он воспитал немало талантливых учеников, для кого живопись, не став профессией, осталась главной страстью жизни, ее духовным стержнем. Войталевич В. В. выпустил 2 специализированных класса изобразительного искусства. Понятно, что особая гордость Войталевича — те ученики, которые пошли по пути учителя.

Отзывчивый человек, бессребреник, Виталий Вячеславович много делал для оформления школы, школьного музея боевой славы, организовывал тематические и персональные выставки рисунков и картин своих учащихся.

Как талантливый живописец проводит в городе множество своих персональных выставок, которые радуют жителей Джанкоя чудесными пейзажами, портретами земляков, колоритными, чисто крымскими натюрмортами.

Виталий Вячеславович имеет педагогическое звание «Старший учитель». В 1971 году он был награжден орденом «Знак Почета», в 1985 году — медалью «Ветеран труда» и знаком «Отличник образования Украины».

Разносторонне развитая личность, увлеченный любимым делом человек, Учитель с большой буквы, прекрасный семьянин, отец двух сыновей, дедушка четырех внуков и пяти правнуков, художник и музыкант, владеющий двумя музыкальными инструментами, филателист, нумизмат, обладатель коллекции записей классической музыки, в свободное время заядлый рыбак, Войталевич и сегодня полон творческих сил и замыслов.

Особенную причастность как к творчеству, так и к жизни Войталевича я чувствую еще и потому, что моя бабушка — ученица первого выпуска Виталия Вячеславовича Джанкойской школы-интернат, в которой в то время обучались дети переселенцев из разных регионов Украины. Они поддерживают теплые отношения и сегодня. Моя мама обучалась в общеобразовательной школе № 7, и у нее он вел уроки рисования. Вот и я первые свои уроки рисования брала у Виталия Вячеславовича. Он научил меня основам живописи, показал, как перенести переполняющие тебя чувства на полотно. Сейчас я учусь в 10 классе и думаю, что моя жизнь и профессия будут связаны с творчеством, художественным в том числе.

Вот и я первые свои уроки рисования брала у Виталия Вячеславовича. Он научил меня основам живописи, показал, как перенести переполняющие тебя чувства на полотно. Сейчас я учусь в 10 классе и думаю, что моя жизнь и профессия будут связаны с творчеством, художественным в том числе.

Анализ картин В.В.Войталевича: «Тихая заводь», «Осень», «Тишина», «Крымские берега», «Осенние краски», «Маки на рушнике»

Передним планом картины «Тихая заводь» (приложение А, рис. 1) выступает изображение реки с парой берёз, символизирующих природу России. Спокойная речная вода, отражающая осенние краски неба, плавно растворяется в открывающемся на заднем плане полотна хвойном лесу. Глядя на картину, можно почувствовать исходящие от нее волны умиротворенности, незыблемости и фундаментальности природной красоты и величия. Тщательное изображение каждой веточки и каждого листочка на березе показывает, как нежно влюблен художник в эту природу.

Мне кажется, на этой картине автор использовал приём «оживления» предметов и объектов, наделил их эмоциями — березы выглядят печальными, небо тревожится приближением осени. Композиция картины строится как многоплановая. Решающее значение для передачи глубины имеет не резкое противопоставление предметных признаков, а постепенное их изменение от плана к плану. В таком пейзаже показывается пространство с множеством взаимосвязанных элементов, гармонически соподчиненных и образующих целостную картину.

Композиция картины строится как многоплановая. Решающее значение для передачи глубины имеет не резкое противопоставление предметных признаков, а постепенное их изменение от плана к плану. В таком пейзаже показывается пространство с множеством взаимосвязанных элементов, гармонически соподчиненных и образующих целостную картину.

Сюжет картины «Осень» (приложение Б, рис. 2) схож с сюжетом предыдущей картины. Природа еще не сдает свои права зиме, яркие белые ватные облака мирно кочуют по небу и не хотят сливаться в серую дождливую массу. В молодой поросли хвойного леса таится загадочная жизнь его обитателей. И деревья, и каждая пожелтевшая травинка, и неглубокая речка — всё как будто уже накопило достаточно сил и уверенно ждёт суровых холодов.

Полотно изображено в спокойных осенних тонах, тщательно подобраны теплые оттенки золотистой травы, река вобрала в себя холодный голубовато-белый цвет неба. На картине мы видим изображение большого пространства, это получилось благодаря тому, что большую ее часть занимает земля. Посмотрите, как высоко на картине проходит линия горизонта. Это воображаемая линия, где кажется, что земля соединяется с небом. Автор заранее продумал, какой величины будут все предметы на картине. Он показывает, как элементы пейзажа последовательно уходят вдаль, захватывая пространство от первого плана до самого горизонта и утверждая место каждого элемента в этом пространстве.

Посмотрите, как высоко на картине проходит линия горизонта. Это воображаемая линия, где кажется, что земля соединяется с небом. Автор заранее продумал, какой величины будут все предметы на картине. Он показывает, как элементы пейзажа последовательно уходят вдаль, захватывая пространство от первого плана до самого горизонта и утверждая место каждого элемента в этом пространстве.

На картине «Тишина» (приложение В, рис. 3) изображена маленькая, но очень аккуратная и ухоженная часовня. Так и кажется, что беспокойная стая птиц улетает от внезапно раздавшегося звона колокола. На холсте по-прежнему господствует осень. Плотно обступающий часовню лес объединяет композицию картины. Ясная погода, проникающие на поляну лучи солнца, спокойная вода озера или реки символизируют благодать христианства. Холст впитал в себя нанесенные краски, поэтому картина изображена как гладкая фотография, с идеальной духовностью происходящего. Основными средствами построения данного пейзажа являются симметрия, контраст, масштабность, пространство. При этом пространство в композиции играет главную роль, а именно, оно является основным фактором образования структуры композиции.

При этом пространство в композиции играет главную роль, а именно, оно является основным фактором образования структуры композиции.

В сердце Войталевича со времени переезда в Крым навсегда поселились удивительные берега Черного моря. На картине «Крымские берега» (приложение Г, рис. 4) изображен неосвоенный берег с глубоко заходящими в воду камнями.

Автор сумел изобразить волны и блики на них так, что свет, проходящий сквозь воду, создаёт совершенно непредсказуемые цвета и оттенки. Исключительно при правильной подаче воды и ее бликов мы можем увидеть всю глубину и даль картины. Вдалеке море спокойно, над ним плавно кружат чайки, но возле самого берега вода пенится и бурлит, что и придает полотну особый характер.

Особенное место в творчестве Виталия Вячеславовича занимают цветы. Хризантемы — традиционно народные семейные цветы. На картине «Осенние краски» (приложение Д, рис. 5) в уютной плетеной вазе-корзине представлены собранные умелой рукой хозяйки и призванные радовать домочадцев хризантемы. Родственно-контрастные цветовые отношения усиливают пластичность композиции. В цветовом изображении букета художником профессионально расставлены акценты, благодаря чему создается ощущение спокойствия и задорности одновременно.

Родственно-контрастные цветовые отношения усиливают пластичность композиции. В цветовом изображении букета художником профессионально расставлены акценты, благодаря чему создается ощущение спокойствия и задорности одновременно.

Своего рода «визитной карточкой» Войталевича, как художника, является изображение полевых маков на полотнах. Так и на картине «Маки на рушнике» (приложение Е, рис. 6) центральное место в композиции занимает ваза с огромным букетом маков. Даже ткань, на которой стоит ваза, украшена орнаментом полевых цветов. Картина выполнена исключительно в теплых цветовых оттенках. Яркий контраст алого и зеленого – основа композиционного единства картины. Автор передал взаиморасположение предметов и их пропорции. С помощью горизонтальных и вертикальных связей определил положение предметов, их высоту и ширину, сравнил не только объемы, но и пространство между ними.

Влияние живописи на формирование чувства любви к природе родного края, нравственно-эстетическое воспитание подрастающего поколения и молодежи

Понятие «нравственно-эстетическое воспитание» очень широко. Сердцевина воспитания — развитие нравственных качеств личности. Когда воспитаны эти качества, человек правильно ориентируется в окружающей жизни. Основная задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы превратить социально необходимые требования, предъявляемые обществом, во внутренние стимулы развития личности ребенка, воспитать такие социально значимые качества, как долг, совесть, достоинство, толерантность, милосердие, активную жизненную позицию, потребность в самосовершенствовании, смелость.

Сердцевина воспитания — развитие нравственных качеств личности. Когда воспитаны эти качества, человек правильно ориентируется в окружающей жизни. Основная задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы превратить социально необходимые требования, предъявляемые обществом, во внутренние стимулы развития личности ребенка, воспитать такие социально значимые качества, как долг, совесть, достоинство, толерантность, милосердие, активную жизненную позицию, потребность в самосовершенствовании, смелость.

Эстетическое воспитание – это одно из направлений педагогики, главная цель которого научить человека понимать и ценить прекрасное. В зависимости от возраста ребенка могут быть использованы различные методы нравственно-художественного развития личности.

Выдающийся русский драматург А.П.Чехов сказал: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Если взглянуть на это высказывание с точки зрения педагогики, то подобное состояние всеобъемлющей красоты и есть результат успешного эстетического воспитания.

Слово «эстетика» в переводе с древнегреческого означает «чувственное восприятие» и представляет собой учение о внешней форме и внутреннем содержании прекрасного в природе, общественной жизни, внутреннем мире человека. Эстетическое воспитание – это развитие в человеке способности воспринимать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в повседневной жизни и искусстве.

Есть основание предполагать, что уважительное отношение и интерес к прекрасному у ребенка от природы. Маленький ребенок способен внимательно, восхищенно и с уважением воспринимать цвет, ритм, мелодию, движение. Чувство красоты создает в ребенке особые эмоционально психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы. Мы должны заботиться, чтобы не было одностороннего воспитания. Ребенок должен научиться видеть разные стороны нашей действительности, и к этому имеются все возможности. Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности и призвана система эстетического воспитания.![]()

Потребность в красоте и доброте у ребенка отмечается с первых дней его жизни. Едва освоив элементарные движения, малыш тянет руки к красивой, яркой игрушке и замирает, услышав звуки музыки. Немного повзрослев, рассматривает иллюстрации в книжке и сам пытается на бумаге карандашом создавать только ему понятную красоту. В старшем возрасте он уже избирателен в выборе красивого, имеет на этот счет собственные суждения и сам, исходя из своих возможностей, «творит» красивое, чтобы удивить, восхитить, поразить взрослых умением видеть окружающий мир.

Незаменимым средством формирования духовного мира детей, подростков является искусство: литература, музыка, скульптура, народное творчество, живопись. Искусство говорит образным языком, оно наглядно, что близко ребенку школьного возраста. Ценно то, что оно пробуждает философское отношение к жизни.

А.А.Блок пишет: «Живопись учит смотреть и видеть (это вещи разные и редко совпадающие). Благодаря этому живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети».

Влияние искусства на становление личности человека, его развитие очень велико, без воспитания эстетически грамотных людей, воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям, умения понимать и ценить искусство, без пробуждения у детей творческих начал невозможно становление цельной, гармонично развитой и творчески активной личности.

Искусство пробуждает у детей эмоционально творческое начало. С помощью живописи их учат любить родной край, его природу, людей. Кроме того, ознакомление детей с жанровой живописью позволяет закладывать первоначальную основу формирования у них ценностных ориентации, как, например, умения высказывать личностное отношение к понравившейся картине, к изображенным на ней людям, предметам, природе, давать сравнительную оценку явлению, отраженному на полотне или наблюдаемому детьми в реальной жизни.

В подростковом возрасте искусство может помочь в осмыслении себя и самоанализе. Ведь, смотря на картины, читая книги, слушая музыку и просто гуляя по городу, рассматривая понравившиеся здания, человек может полностью погрузиться в свои мысли, задуматься о собственных представлениях, понятиях о прекрасном. В искусстве всегда можно найти свое отражение, отклик мыслей, это и позволяет ему формировать у детей восприятие красоты, как внешней, так и внутренней, а подросткам и молодежи искусство помогает понять себя.

В искусстве всегда можно найти свое отражение, отклик мыслей, это и позволяет ему формировать у детей восприятие красоты, как внешней, так и внутренней, а подросткам и молодежи искусство помогает понять себя.

Знакомство с изобразительным искусством в целом, а также конкретно с живописью и пейзажами таких художников, как Виталий Войталевич, изображающих родные места, природу, помогает формированию у детей качеств, отвечающих представлениям о душевной красоте, доброте и культурной полноценности в восприятии мира, осмыслении себя.

Анализ картины «Золотые ворота»

Автором картины «Золотые ворота» (приложение Ж рис. 7) является моя ученица, Дарья Гаврикова. Желание взяться за написание этой картины возникло у неё под впечатлением от марин Виталия Вячеславовича Войталевича.

В работе она постаралась выразить и показать свою любовь к родному Крыму, то, каким она его видит, и по возможности передать эти впечатления людям. На картине изображены Черное море и скала под названием «Золотые ворота» вблизи потухшего вулкана Карадага в поселке Коктебеле.![]() В цветовой гамме картины больше светлых холодных тонов, но все цвета, использованные Дарьей при написании работы, очень чисты, что показывает прозрачность морской волны и летнего крымского неба. Эмоционально-смысловой сюжет данной композиции — образ родного края всегда чист и светел.

В цветовой гамме картины больше светлых холодных тонов, но все цвета, использованные Дарьей при написании работы, очень чисты, что показывает прозрачность морской волны и летнего крымского неба. Эмоционально-смысловой сюжет данной композиции — образ родного края всегда чист и светел.

Образ скалы является символическим, ведь по древней крымской легенде, скала «Золотые ворота» волшебная и может исполнить любое желание человека, проплывшего под ее аркой, а для Дарьи, как и для всех крымчан, всегда заветным желанием было процветание любимого и родного края.

Ученица, также как и художник, хотела бы своими работами призывать беречь особенную и уникальную природу Крыма, всё-таки насколько она красива, настолько же и ранима!

ЗАКЛЮЧЕНИЕПейзаж – это жанр особенно близкий русскому человеку; мотивы сельского быта, гармонично вписывающегося в природу, отражают дух русского человека и заставляют восхищаться красотой родной природы. Вот почему нам так понятны картины художника В. Войталевича!

Войталевича!

В связи с постоянным изменением мира культуры, стремительных технологических прогрессов в системе образования детей также происходят постоянные перемены. Изобразительное искусство — одно из важнейших и доступных источников воспитания в детях эстетическо-нравственных и духовных чувств.

Так как дети в творчестве мыслят образами, звуками, цветом, то эмоции становятся основой в переживании и познании мира, переходящие в отношение к окружающей действительности: дому, семье, городу, стране. Сама природа является средством воспитания, а картины лесов, полей, лугов, переданные живописными средствами и отражающие настроение художника, его отношение к изображению, — еще более сильный фактор развития творческого воображения и нравственного воспитания.

Таким образом, художественное творчество В. Войталевича способствует развитию творческого воображения детей на образцах пейзажной живописи, и это становится необычайно важной задачей, так как представляет собой синтез нравственного, эстетического и исторического воспитания.

Исходя из этого становится ясно, что пейзажное искусство – мастерство изображения красоты родной местности, как никакое другое искусство, может оказать большую помощь в воспитании любви, душевной красоты и нравственности у детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р.Арнхейм. – М.: Прогресс, 1974. – 206 с.: ил.

- Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н.Волков. – М.: Искусство, 1984. – 480 с.: ил.

- Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание: Опыт исследований на материале пространственных искусств / А.В. Бакушинский. – М.: Культура и просвещение, 1922. – 66 с.

- Беда Г.В. Живопись / Г.В.Беда. – М.: Искусство, 1971. – 126 с

- Беляева О. М. Проблема эстетического воспитания в процессе художественного образования / Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания. Межвузовский сборник научно-методических трудов. – М.: МГПУ, 2012.

– Вып. 3. С. 48 – 51.

– Вып. 3. С. 48 – 51. - Бесчастнов Н.П. Живопись / Н.П.Бесчастнов [и др.]. – М.: Владос, 2007. – 223 с.

- Живопись: учебное пособие для студентов вузов / Н.П.Бесчастнов [и др.] – М.: ВЛАДОС, 2013. – 223 с.

- Дубровин В.М. Основы изобразительного искусства. Станковая композиция: монография / В.М.Дубровин; [науч. ред. В.В.Корешков]. – М.: МГПУ, 2015. – 208 с.: ил.

- Дубровин В.М. Патриотическое воспитание школьников в системе художественного дополнительного образования: монография / В.М.Дубровин; [науч. ред. В. В. Корешков]. – М.: МГПУ, 2011. – 150 с.

- Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: учебное пособие для вузов / С.Е.Игнатьев – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007. – 208 с. 56

- Спирина М.В. Некоторые методические аспекты работы над пейзажем // Молодой ученый. — 2009. — №12. — С. 406-408.

- http://www.lib.csu.ru/vch/286/014.pdf ;

- http://www.factruz.ru/;

- http://www.

moluch.ru/;

moluch.ru/; - http://www.svdeti.ru/;

- https://www.wikipedia.org/;

- http://dokumentika.or http://dokumentika.org/slavyan/votsarenie-romanovich-1613-michail-fedorovich-romanovg/slavyan/votsarenie-romanovich-1613-michail-fedorovich-romanov;

- http://www.universalinternetlibrary.ru/book/24302/ogl.shtml;

- https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=789057;

- http://gopsy.ru/semja/vospitanie-detej/jesteticheskoe-vospitanie.html;

- https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2016/12/04/esteticheskoe-vospitanie-podrostkov.

Художники Крыма. Картины Крыма

Художники Крыма

Карло Боссоли

Крымский пейзаж с дорогой Бахчисарай

Бахчисарай| Восточный порт |

Бахчисарай

БахчисарайХристиан Гейслер

Живопись, рисунки, гравюры Крыма

© 2017 Отдых в КрымуНебо. Море. Облака · СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ВОСТОКА

3 августа в Северокавказском филиале Государственного музея Востока состоялось торжественное открытие выставки «Небо. Море. Облака». В экспозицию вошли более 70 живописных работ художников, представителей возрожденного в 2015 году в Севастополе Творческого объединения южнорусских художников, среди которых известные современные крымские живописцы: Николай Дудченко, Игорь Шипилин, Елена Молчанова, Рамазан Усеинов, Даниил Волков, Мария Чепелева и Александр Тюнькин.

Все картины написаны на пленэрах во время творческих поездок по Крыму. У каждого художника своя манера исполнения, все они говорят на разных языках живописи. Но на выставке их голоса сливаются воедино, и звучит музыка природы, воспевающая красоту крымских уголков. В них чарующая простота, которая понятна и ценится во все времена.

В них чарующая простота, которая понятна и ценится во все времена.

В произведениях заслуженного художника Украины и Крыма, почетного академика Российской Академии художеств Николая Дудченко гармонично сочетаются небо и земля, дух и материя. Сочная фактура живописи, монументальное обобщение композиции и воздушная, невесомая субстанция души. Ее тихий голос не заглушает звучание мощного оркестра богатой палитры. Он звучит тихой нотой боли и любви. Николай Дудченко – философ и мастер.

Игорь Шипилин работает в своеобразной манере – кистью создает мозаику холста, передает многоплановость в изображении предметов и пространств. Живопись яркая, плотная, каждый мазок кисти обдуман. Он передает воздух морской стихии, ослепительность залитых солнцем видов Севастополя, Херсонеса, Балаклавы с восторгом и любовью к родному Крыму.

Свет – главное выразительное средство работ заслуженного художника Украины и Крыма Елены Молчановой – Дудченко. Яркий поток летнего дня, приглушенный – осеннего вечера, внешний и внутренний, серебряный и золотой. Свет удивительным образом становится изображением, передачей времени, ностальгией, когда хочется остановить прекрасное мгновение. «Работать в разных уголках Крыма – просто наслаждение. Пишу, а душа поёт», — говорит художница.

Яркий поток летнего дня, приглушенный – осеннего вечера, внешний и внутренний, серебряный и золотой. Свет удивительным образом становится изображением, передачей времени, ностальгией, когда хочется остановить прекрасное мгновение. «Работать в разных уголках Крыма – просто наслаждение. Пишу, а душа поёт», — говорит художница.

Творческий путь заслуженного художника Украины Рамазана Усеинова связан с Востоком. Родившись в Самарканде и получив образование в Ташкенте, он позже вернулся на родину своих предков — в Крым. Картины Рамазана Усеинова — картины-воспоминания, раздумья, обобщения. Он художник поэтически декоративного склада, пришедший к системе символических образов, печально повествующих о тонких материях чувств, переживаний, всеобъемлющих понятий: жизнь – смерть, дом – дорога, любовь – одиночество.

Даниил Волков — очень яркая и своеобычная фигура в актуальной Крымской живописи. Он потомственный художник, — это в равной мере характеризует и степень одаренности, и трудолюбия. Работы Даниила исполнены южного солнца и зноя, они решительно завоевывают внимание зрителя размашистой динамикой мазка и уверенной смелостью, с которой художник показывает солнце через оттенки холодного цвета.

Работы Даниила исполнены южного солнца и зноя, они решительно завоевывают внимание зрителя размашистой динамикой мазка и уверенной смелостью, с которой художник показывает солнце через оттенки холодного цвета.

Молодые художники Мария Чепелева и Александр Тюнькин хорошо известны далеко за пределами Крыма. Работы Марии Чепелевой узнают по индивидуальной, яркой, оригинальной манере письма и внимательному, заинтересованному взгляду на мир, наблюдениями за которым она щедро делится с окружающими. Ей интересны сочетания цветов, через них она передает свои самые сокровенные чувства. Александр Тюнькин всю прелесть уголков крымской природы художник выражает в мягкой лиричной манере.

Знакомство майкопских зрителей с творчеством крымских художником состоялось в 2015 году на их первой выставке в Северокавказском филиале музея Востока.

Историческая справка:

Современное Товарищество Южнорусских художников (ТОЮРХ, ранее – ТЮРХ) создано с целью возрождения исторического ТЮРХа, просуществовавшего с 1890 по 1922 год. В числе учредителей и наиболее активных членов объединения – известные художники: К.К. Костанди, Г.А. Ладыженский, Б.В. Эдуардс и др. За три десятилетия своей деятельности в организации состояло 87 действительных членов и более 280 художников участвовало в выставках и культурных акциях ТЮРХа. Товариществом было организовано более ста выставок. Члены объединения участвовали в выставках ТПХВ, всероссийских (Нижний Новгород, 1896 г.) международных (Всемирная выставка в Париже, 1900 г.).

В числе учредителей и наиболее активных членов объединения – известные художники: К.К. Костанди, Г.А. Ладыженский, Б.В. Эдуардс и др. За три десятилетия своей деятельности в организации состояло 87 действительных членов и более 280 художников участвовало в выставках и культурных акциях ТЮРХа. Товариществом было организовано более ста выставок. Члены объединения участвовали в выставках ТПХВ, всероссийских (Нижний Новгород, 1896 г.) международных (Всемирная выставка в Париже, 1900 г.).

В Одессу на выставки ТЮРХа привозили свои работы известные художники Москвы, Петербурга, Варшавы, Риги, Киева, Полтавы и др. В разное время на выставках ТЮРХа можно было видеть работы В.А. Серова, И.И. Левитана, Н.И. Мурашко, Н.К. Пимоненко, В.В. Кандинского и многих других прославленных художников.

Идея возродить старую организацию принадлежит академику Российской академии художеств Сергею Олешне и члену – корреспонденту РАХ Ларисе Ушаковой. Поводом возродить ТЮРХ стал ежегодный Севастопольский пленер и вхождение Крыма в состав России. В сообщество ТЮРХ вошли 16 художников и искусствоведов из Крыма и Юга России, большинство из них — члены Южного регионального отделения Российской академии художеств. Среди них академики РАХ С. Олешня, Ш. Бедоев, С. Паршин. Н. Вдовкин, члены-корреспонденты Л. Ушакова, В. Блохин, С. Демкина, А. Аполлонов, почетные члены А. Лусегенов, В. Чаусов, В. Коробов. 11 июня 2015 года в Арт-отеле «Украина» состоялась первая выставка и избран председатель ТЮРХ, заслуженный художник Крыма и Украины Николай Дудченко.

В сообщество ТЮРХ вошли 16 художников и искусствоведов из Крыма и Юга России, большинство из них — члены Южного регионального отделения Российской академии художеств. Среди них академики РАХ С. Олешня, Ш. Бедоев, С. Паршин. Н. Вдовкин, члены-корреспонденты Л. Ушакова, В. Блохин, С. Демкина, А. Аполлонов, почетные члены А. Лусегенов, В. Чаусов, В. Коробов. 11 июня 2015 года в Арт-отеле «Украина» состоялась первая выставка и избран председатель ТЮРХ, заслуженный художник Крыма и Украины Николай Дудченко.

Работа выставки продлится до 26 августа

В Крыму пройдёт конкурс молодых художников ко Дню воинов-интернационалистов

Вторник, 11 января. «Крым 24».В Крыму впервые пройдёт конкурс молодых художников «Интернационализм: Крым-Куба», посвящённый Дню воинов-интернационалистов. Об этом сообщила руководитель Крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК), заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико, передаёт пресс-служба КРО РОДК.

По словам Кивико, художники смогут не просто поучаствовать в конкурсе, но и выразить своё личное мнение о принципах интернационализма и сохранения мира.

«Искусство позволяет точнее выразить эмоции и ощущения, особенно это важно для молодёжи, у которой существует запрос на самовыражение. Молодые крымские художники не просто поучаствуют в конкурсе, а выразят свои эмоции и свое отношение к принципам интернационализма и сохранению мира», — рассказала Кивико.

В пресс-службе уточнили, что конкурс приурочен к 60-летию операции «Анадырь», проведенной СССР в защиту Кубы от агрессивных планов США. В республике активисты РОДК проводят работу по установлению участников операции «Анадырь».

На сегодняшний день известно о 10 ветеранах, которые проживают в Судаке и Феодосии. Им оказывается помощь со стороны активистов Крымского отделения РОДК.

В конкурсе могут участвовать художники в возрасте от 14 до 35 лет, приём работ идёт с 11 января по 11 февраля. Работы победителей и призёров конкурса попадут на специальную выставку в библиотеке имени Франко, а все участники получат сертификаты.

Работы победителей и призёров конкурса попадут на специальную выставку в библиотеке имени Франко, а все участники получат сертификаты.

Награждение планируется к началу Дня воинов-интернационалистов в Крымской республиканской научной библиотеке имени Франко в Симферополе. В церемонии награждения, по возможности, примут участие ветераны операции «Анадырь».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и узнавайте самые важные новости раньше всех!

А также в других соцсетях:

Instagram @crimea24.tv

TikTok @crimea24tv

Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/crimea24

VK, OK, FB

___

Хотите рассказать о проблеме? Стали свидетелем происшествия? Пишите нам!

WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 988 38 48

Чудеса Крыма на картинах Сергея Свиридова

Если обратиться к истории русской живописи, то сложно сказать, кто из русских художников-пейзажистов не обращался к мотивам крымского пейзажа. Для одних он был излюбленным, иные — посвящали ему все свое творчество. Никто не оставался равнодушным к удивительному живописному уголку земли, который соединил в себе весь спектр ландшафтного разнообразия. Современные мастера также не обходят эту тему стороной, и сегодня хотелось бы представить читателю живописную галерею, посвященную Крыму, художника Сергея Свиридова, уроженца этого сказочного края.

Для одних он был излюбленным, иные — посвящали ему все свое творчество. Никто не оставался равнодушным к удивительному живописному уголку земли, который соединил в себе весь спектр ландшафтного разнообразия. Современные мастера также не обходят эту тему стороной, и сегодня хотелось бы представить читателю живописную галерею, посвященную Крыму, художника Сергея Свиридова, уроженца этого сказочного края.

Свиридов Сергей Алексеевич(1964 г.р.) родом из Симферополя. Учась в школе, Сергей успешно окончил симферопольскую Школу изящных искусств. Пройдя армейскую службу, переехал в Москву и поступил в столичный художественный институт им. В.И. Сурикова, а в 23 года Сергей Свиридов окончил это учебное заведение с дипломом живописца. Параллельно с институтскими занятиями он учился в мастерской художника-пейзажиста Афанасия Сухинина, который и помог одаренному талантом молодому художнику сформировать уникальный авторский стиль на столь раннем этапе его творчества.

Удивительная природа Крыма, великолепные живописные ландшафты долин, горной местности и побережья Чёрного моря, бескрайние завораживающие морские пейзажи — являются главной темой творчества художника вот уже сколько лет. Уроженец солнечного Крыма, мастер никак не мог обойти своим вниманием эту тематику, и практически вся пейзажная живопись художника посвящена родному полуострову.

Морские пейзажи один из наиболее удачных мотивов творчества Сергея Свиридова, тонко чувствующего великолепие и красоту южной природы и воплощающего ее на своих изумительных полотнах. Водная среда буквально завораживает зрителя чистотой, прозрачностью, изумрудными оттенками и переливами солнечных лучей в морской воде.

Бурный день. Новый Свет. Пейзажная живопись от Сергея Свиридова.

Пишет художник маслом, хотя иногда создается впечатление, что перед нами акварель, легкая и прозрачная, играющая тончайшими оттенками.

А если говорить о манере мастера, то в ней с первого взгляда чувствуется зрелый авторский почерк. Широкие размашистые мазки создают некую обобщенность и вместе с тем точно передают и форму, и характер, и цвет всего того, что изображает мастер. В каждом взмахе его кисти прослеживается легкость и уверенность, кажется, что Свиридов создает картины на одном дыхании.

Широкие размашистые мазки создают некую обобщенность и вместе с тем точно передают и форму, и характер, и цвет всего того, что изображает мастер. В каждом взмахе его кисти прослеживается легкость и уверенность, кажется, что Свиридов создает картины на одном дыхании.

Чайки.Пейзажная живопись от Сергея Свиридова.

Полотна художника неизменно привлекают внимание публики живостью ярких южных красок, густой, насыщенной синевой моря, и высокого неба, излучающего свет. Крымская природа на полотнах мастера буквально дышит умиротворяющей энергией лета и тепла, солнца и света. Несущие заряд положительной энергии работы художника очень интересны для любителей живописи на отечественных и международных выставках. Неизменным успехом пользуются картины Сергея Свиридова и на арт-рынке. Каждому посетителю выставки хочется иметь хотя бы маленький кусочек рая у себя дома.

Утро на мысе Ай-Я. Пейзажная живопись от Сергея Свиридова.

По материалам статьи

Статьи по теме:

Both comments and pings are currently closed.

Юбилейная выставка в Симферополе

27 октября в Доме художника в Симферополе открылась юбилейная выставка, посвященная 80-летию образования Союза художников в Крыму. В ней приняли участие 153 автора из Керчи, Евпатории, Ялты, Симферополя, Алушты, Бахчисарая и других городов и поселков Крыма. В экспозицию включено более 200 произведений 153 художников второй половины XX – начала XXI вв. Конечно, здесь нет произведений Н. Самокиша, К. Богаевского, Н. Барсамова и других мастеров, стоявших у истоков создания организации. Но, на выставке витает дух заложенных ими лучших традиций русского и мирового изобразительного искусства, и красной нитью проходит ассоциативная память о выдающихся основателях. Экспозиция объединяет несколько поколений крымских художников, каждое из которых внесло свой посильный вклад в историю и культуру полуострова. Центральную часть экспозиции составляют произведения, представляющие плеяду известных мастеров советского периода. Их лучшие работы давно находятся в различных музейных коллекциях. Но, сами авторы, наследники и коллекционеры предоставили на юбилейную выставку имеющиеся у них работы.

Но, сами авторы, наследники и коллекционеры предоставили на юбилейную выставку имеющиеся у них работы.

Юбилейная выставка представляет все виды и жанры крымского искусства. Многие произведения интересны и с художественной, и с исторической точек зрения. На портрете кисти народного художника России и Украины В. Бернадского, мы видим, известного в 1950-х годах, живописца Виктора Апановича. Скульптурные портреты народного художника Украины Павла Грейсера и заслуженного художника Крыма и Украины Виктора Гордеева созданы евпаторийцем Василием Василюком. Рядом – лирический «Портрет жены», написанный народным художником Украины Л. Лабенком, «Портрет сварщика» заслуженного художника Крыма и Украины Николая Моргуна. Далее – «Портрет И. Шмелева» современного алуштинского художника Александра Марьяхина и другие запоминающиеся образы. Как всегда, привлекает и заставляет задуматься неоднозначная захватывающая тематика произведений Валерия Голынского («Ожидание»), Николая Дудченко («Крестьянская семья»), Виктора Руденко («Ряженые», «Избранные»). Обращает на себя внимание триптих заслуженного художника России Ивана Копаенко и иконы Сергея Смирнова. Художник Ю. Фастенко, 95-летний юбилей которого состоится следующей весной, представил картину «Радуга над проливом», посвященную теме Крымского моста.

Обращает на себя внимание триптих заслуженного художника России Ивана Копаенко и иконы Сергея Смирнова. Художник Ю. Фастенко, 95-летний юбилей которого состоится следующей весной, представил картину «Радуга над проливом», посвященную теме Крымского моста.

Широко экспонируются пейзаж, натюрморт, декоративно-прикладное искусство художников всех поколений. Морской пейзаж — традиционный в творчестве крымских авторов. Представлен он и на юбилейной выставке произведением Леонида Лабенка, многие годы возглавлявшего Крымскую организацию Союза художников Украины. Благодаря его стараниям, в самом начале 1980-х основан Дом художника, ставший объединяющим центром художественной культуры республики.

В выставке участвует много молодежи. Растет достойная смена. Представлены в экспозиции и труды искусствоведов, среди которых – книга «Крымский пейзаж» и первая монография об одном из лучших его представителей – Константине Богаевском. Автор – член Союза художников Крыма, кандидат искусствоведения Р. Д. Бащенко. Под ее руководством в Симферопольском художественном музее была сформирована коллекция произведений крымских художников, на основе которой позднее открыт зал крымского искусства. Музей имеет богатую историю. Когда-то здесь проходили первые нашумевшие выставки акварельных работ Максимилиана Волошина, пейзажей Константина Богаевского, натюрмортов Николая Барсамова, проводились областные и персональные выставки. К 80-летию организации Крымское республиканское отделение Союза художников России подготовило к изданию альбом «Художники Крыма. Натюрморт». Начата подготовка альбома «Художники Крыма. Пейзаж».

Д. Бащенко. Под ее руководством в Симферопольском художественном музее была сформирована коллекция произведений крымских художников, на основе которой позднее открыт зал крымского искусства. Музей имеет богатую историю. Когда-то здесь проходили первые нашумевшие выставки акварельных работ Максимилиана Волошина, пейзажей Константина Богаевского, натюрмортов Николая Барсамова, проводились областные и персональные выставки. К 80-летию организации Крымское республиканское отделение Союза художников России подготовило к изданию альбом «Художники Крыма. Натюрморт». Начата подготовка альбома «Художники Крыма. Пейзаж».

Людмила Бородина, искусствовед, заслуженный работник культуры

Дата и место проведения выставки:

27.10 – 27.11. 2020

Симферополь, Дом художника

Уильям Симпсон: Зарисовки Крымской войны

1850-е годы были бурными временами. Промышленная революция потрясла западный мир, и ее значение ощущалось до сих пор. Массовая миграция прокатилась по Соединенным Штатам, когда первопроходцы и железные дороги устремились на запад, а на Востоке Британская и Французская империи расширили свои колониальные владения с помощью нарезных мушкетов и дипломатии канонерок. Наступила новая современная эпоха, и история натыкалась на нее со своим обычным ощущением хаотической неопределенности.

Массовая миграция прокатилась по Соединенным Штатам, когда первопроходцы и железные дороги устремились на запад, а на Востоке Британская и Французская империи расширили свои колониальные владения с помощью нарезных мушкетов и дипломатии канонерок. Наступила новая современная эпоха, и история натыкалась на нее со своим обычным ощущением хаотической неопределенности.

Крымская война (1853–1856 гг.) кажется символом этого десятилетия. Здесь старое встречалось с новым, когда лошади и мечи сражались против массовых винтовок и дальнобойных пушек. В нем участвовала печально известная Атака легкой бригады — событие, когда батальон британской легкой кавалерии шел прямо под трехсторонний натиск артиллерийского и мушкетного огня. Это была серьезная военная ошибка, и тем не менее в Британии о ней рассказывали как о славе и доблести.

Война в Крыму должна была стать первой войной новой эпохи массовых коммуникаций.В газетах теперь были военные корреспонденты, сообщающие прямо с передовой, а благодаря изобретению телеграфа новости путешествовали с невиданной ранее скоростью. Общественность жаждала свежих новостей и постоянно требовала точной информации. В Лондоне газетные иллюстраторы пытались воссоздать реальные события на бумаге, но им было трудно сделать это без необходимых визуальных записей мест, которые появлялись в их рассказах.

Общественность жаждала свежих новостей и постоянно требовала точной информации. В Лондоне газетные иллюстраторы пытались воссоздать реальные события на бумаге, но им было трудно сделать это без необходимых визуальных записей мест, которые появлялись в их рассказах.

Один иллюстратор — Уильям Симпсон (1823–1899) — был настолько увлечен созданием точных произведений искусства, что предложил ему поехать в Крым, чтобы делать наброски на месте.После недолгих размышлений издатель согласился на его предложение, и 15 ноября 1854 года 31-летний художник прибыл в старый город Балаклаву на Крымском полуострове. Для многих Симпсон станет известен как первый в мире военный художник.

Когда прибыл Симпсон, война бушевала уже больше года. Возникший из спора о правах христианских меньшинств на Святой Земле, контролируемой Османской империей, конфликт быстро перерос в войну между Россией и союзными войсками Англии, Франции и Османской империи.Несмотря на свое происхождение, настоящей целью войны было преимущественно предлог для применения военной мощи — это была возможность увидеть, чья империя сильнее.

Первым заданием Симпсона было прикрытие катастрофической атаки легкой бригады. Несмотря на то, что это событие произошло за три недели до его приезда, представление образа британской публике оставалось важной задачей. Атака произошла в Балаклаве, поэтому Симпсон мог легко делать наброски с земли, но чтобы по-настоящему запечатлеть сцену, ему нужно было работать с описаниями, данными теми, кто действительно был свидетелем нападения из первых рук.

Хотя первоначальным намерением Симпсона в поездке могла быть точность, это не помешало изрядной доле художественной свободы проникнуть в его рисунки. На самом деле, более чем вероятно, что его иллюстрации были сильно идеализированными версиями реальных событий.

В своей автобиографии (1903 г.) Симпсон рассказывает, как он консультировался с командиром легкой бригады лордом Кардиганом (1797–1868), чтобы убедиться, что его описание атаки было правильным. По словам Симпсона, потребовалось несколько визитов на яхту командира, прежде чем эскиз был, наконец, одобрен. «Настоящая правда, — писал он, — заключалась в том, что в последнем наброске я уделил больше внимания […] тому, чтобы его светлость был заметен перед легкой бригадой». Теперь Кардиган был счастлив назвать изображение Симпсона официальной версией событий ( на фото выше ), и поэтому эскиз был отправлен в Лондон на первом попавшемся корабле.

«Настоящая правда, — писал он, — заключалась в том, что в последнем наброске я уделил больше внимания […] тому, чтобы его светлость был заметен перед легкой бригадой». Теперь Кардиган был счастлив назвать изображение Симпсона официальной версией событий ( на фото выше ), и поэтому эскиз был отправлен в Лондон на первом попавшемся корабле.

Поездка Симпсона в Крым была заказана издателем Джоном Скоттом из Colnaghi & Co.Его целью было создать серию акварелей и набросков, которые в конечном итоге станут иллюстрированным портфолио «Место войны на Востоке » (1855–1856). В то время было огромное желание заниматься подобными делами. Газеты пестрели захватывающими сообщениями о войне, и британская общественность стремилась своими глазами увидеть военную жизнь в Крыму.

В процессе создания этой работы Симпсон делал рисунки в полевых условиях — иногда акварелью и часто сопровождался подробным планом, в котором отмечалась важная информация, такая как места, даты и люди. После завершения он обычно проверялся генералом, и, если он был одобрен, они отправляли его в Лондон, используя официальную военную почтовую службу. Оттуда работа будет передана военному секретарю, который затем передаст ее для дальнейшего изучения королеве Виктории. Только после этой долгой процедуры проверки изображения наконец передавались литографам для создания окончательной работы.

После завершения он обычно проверялся генералом, и, если он был одобрен, они отправляли его в Лондон, используя официальную военную почтовую службу. Оттуда работа будет передана военному секретарю, который затем передаст ее для дальнейшего изучения королеве Виктории. Только после этой долгой процедуры проверки изображения наконец передавались литографам для создания окончательной работы.

В своей автобиографии Симпсон говорит, что он был полон решимости «увидеть войну во всех ее фазах, отважившись даже там, где была опасность.Несмотря на это, его изображения сражений редко показывают мертвых или умирающих. Возможно, именно долгая процедура проверки определила тип его работы. С другой стороны, его собственные чувства могли повлиять на то, что он решил изобразить. В конце концов, он создавал работы, которые впоследствии увидит британская публика, а показ бескровной войны, казалось бы, соответствовал бы взглядам того времени. Поскольку это были солдаты, Симпсон также рисовал отцов и сыновей; он, должно быть, чувствовал ответственность за достойное и достойное изображение военной жизни в этой уникальной чужой стране.

Поскольку это были солдаты, Симпсон также рисовал отцов и сыновей; он, должно быть, чувствовал ответственность за достойное и достойное изображение военной жизни в этой уникальной чужой стране.

Хотя иллюстраторы, возможно, руководствовались самыми лучшими намерениями в своей работе, некоторые считали, что пресса представляет гораздо более идеализированный образ войны. На самом деле крымский конфликт был полон пренебрежения, бесхозяйственности и плохого руководства. Войскам не хватало продовольствия, а их одежда была совершенно не приспособлена к холодам крымской зимы. Тысячи солдат погибли от истощения и болезней, еще больше умерло от холода.

Тихая ночь в батареях – зарисовка в батарее Гринхилла (майора Чепмена) (29 января 1855 г.). Источник: Энн С.К. Цифровой репозиторий Военной коллекции Брауна Один полковник, Джордж Фредерик Даллас, увидел, как его полк изображен в иллюстрированных новостях, и был совершенно потрясен тем, как они были представлены. «[Нам показали] одетыми так, как мы должны быть, а не такими, какие мы есть», — написал он в одном письме. «Уверяю вас, что до этой даты, 12 января, у нас нет ни избушек, ни меховых шапок, ни сапог, ничего на картинке».

«[Нам показали] одетыми так, как мы должны быть, а не такими, какие мы есть», — написал он в одном письме. «Уверяю вас, что до этой даты, 12 января, у нас нет ни избушек, ни меховых шапок, ни сапог, ничего на картинке».

Несмотря на разрушительные последствия зимы, война продолжалась, и Симпсон продолжал ее документировать. В общей сложности он провел в Крыму десять месяцев, запечатлев множество конфликтов и зафиксировав некоторые из крупнейших событий войны. Он был в дружеских отношениях со многими высокопоставленными офицерами, включая лорда Раглана и Уильяма Пиля, и даже был в важном городе Севастополе в июне 1855 года, когда произошли первые атаки.

Русская стрелковая яма сейчас является частью британских передовых траншей, слева от правой атаки или батареи Кордона (26 апреля 1855 г.).Источник: Энн С.К. Военная коллекция Брауна Цифровой репозиторий Симпсон покинул Крым в сентябре 1855 года — в том же месяце, когда пал Севастополь. 30 марта 1856 года был подписан мирный договор, и война официально закончилась. Конфликт впоследствии стал известен как самый высокий уровень потерь среди всех конфликтов в Европе между 1815 и 1914 годами. Часто описываемая как бессмысленная война, в конфликте погибло почти три четверти миллиона солдат, причем большинство из них умирают от болезней и пренебрежения.

Конфликт впоследствии стал известен как самый высокий уровень потерь среди всех конфликтов в Европе между 1815 и 1914 годами. Часто описываемая как бессмысленная война, в конфликте погибло почти три четверти миллиона солдат, причем большинство из них умирают от болезней и пренебрежения.

Что же касается Симпсона, то он вернулся в Лондон небольшой знаменитостью, даже получив прозвище «Крымский Симпсон». Его сотрудничество с Colnaghi & Co — Место войны на Востоке — превратилось в два больших портфолио, содержащих более восьмидесяти литографий. Это был большой успех: издатели выпустили две тысячи экземпляров.

Нападение на Малакова (сентябрь 1855 г.). Источник: Энн С.К. Цифровой репозиторий Brown Military Collection В течение следующих трех десятилетий Симпсон продолжал документировать конфликты по всему миру, путешествуя по экзотическим местам, таким как Индия, Пруссия и Афганистан.Тем не менее ни одна книга не имела такого успеха, как та, что он написал о Крыме. Он сам быстро заметил это, сказав, что это «была, пожалуй, последняя и самая большая работа [в своем роде]». Как упоминалось ранее, 1850-е годы были десятилетием, в котором формировались новые технологии, и это изменение также повлияло на иллюстрацию. Литография, как заметил Симпсон, просуществовала всего четверть века. К середине девятнадцатого века фотография начала занимать свое место. Крымская война, возможно, была первой войной, на которую был назначен художник, но это также была и самая первая война, которую фотографировали.Конфликт был на пороге новой эры.

Он сам быстро заметил это, сказав, что это «была, пожалуй, последняя и самая большая работа [в своем роде]». Как упоминалось ранее, 1850-е годы были десятилетием, в котором формировались новые технологии, и это изменение также повлияло на иллюстрацию. Литография, как заметил Симпсон, просуществовала всего четверть века. К середине девятнадцатого века фотография начала занимать свое место. Крымская война, возможно, была первой войной, на которую был назначен художник, но это также была и самая первая война, которую фотографировали.Конфликт был на пороге новой эры.

Тем не менее, несмотря на эти технологические достижения, художники и иллюстраторы продолжали играть свою роль в войне, и, как мы увидим в следующих нескольких очерках, их работы были самых разных форм и размеров. Работа Симпсона свидетельствует о времени, когда фотография действительно не стала нормой. Его литографические работы уникальны для своего времени и вместе с его эскизами составляют важный ресурс не только для этого периода истории, но и для жизни и эпохи поистине увлекательного художника, иллюстратора и авантюриста.

Что дальше?

Если вы нашли это эссе интересным, вы также можете изучить следующие подборки:

Фотографии Роджера Фентона времен Крымской войны

Крым был не только первой войной, в которой художник работал непосредственно на поле боя, но это был также первый крупный конфликт, который когда-либо был сфотографирован. Британский фотограф-новатор Роджер Фентон (1819–1869) высадился в Балаклаве в марте 1855 года и провел более трех месяцев, документируя войну.Удивительную коллекцию его изображений можно увидеть здесь (в том числе изображение Симпсона).

Другие художники в Крыму

Несмотря на то, что Симпсон был назван «первым художником войны», он не был единственным художником в Крыму. Например, английский художник Эдвард Анджело Гудолл (1819–1908) был назначен военным художником в декабре 1854 года для Illustrated London News , а французский художник Поль Александр Протэ (1825–1890) составил портфолио зарисовок солдат и сцен из фронт.

Акварель времен войны

Ряд солдат в Крыму вели дневники. Пожалуй, самым интересным из них был визуальный дневник капитана Генри Клиффорда (1826–1883) — талантливого офицера стрелковой бригады. Его акварели рассказывают о войне из первых рук, а благодаря офицерскому таланту он был награжден престижным крестом Виктории. Небольшую коллекцию этих рисунков можно посмотреть в Королевском музее зеленых курток.

Связанные эссе

Крымское художественное училище имени художников Н. Самокиша

Крымское художественное училище имени Н. Самокиша основано в 1922 году в г. Симферополе, Республика Крым, Украина.

По рейтингу сайта По рейтингу продаж По популярности По алфавиту По дате

Все исполнители Народный артист Заслуженный артист Ушедший артист

Феодосия, Россия

Симферополь, Россия

Симферополь, Россия

Симферополь, Россия

Симферополь, Россия

Симферополь, Россия

Симферополь, Россия

Бахчисарай, Россия

Ялта, Россия

Никополь, Украина

ул.![]() Санкт-Петербург, Россия

Санкт-Петербург, Россия

Ялта, Россия

Симферополь, Россия

Киев, Украина

Симферополь, Россия

Симферополь, Россия

Тоскующие по дому, изгнанные крымские татары строят новую жизнь в Киеве

Родившийся в эмиграции, Рустем Скибин вернулся на историческую родину Крым в середине 1990-х, чтобы быть выселенным, как и его семья до него, почти 20 лет спустя.

45-летний художник-керамист входит в число тысяч этнических крымских татар, бежавших из Крыма в другие части Украины с 2014 года, когда Москва аннексировала полуостров, что не было признано большинством стран мира. Турция вместе с остальной частью НАТО раскритиковала аннексию Крыма Москвой в 2014 году и выразила поддержку территориальной целостности Украины, поскольку киевские силы сражаются с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

Мусульманское меньшинство выступило против захвата власти Россией, опасаясь повторения репрессий советской эпохи, таких как массовые депортации, в результате которых родственники Скибина были изгнаны в Узбекистан в Средней Азии.Сегодня многие из тех, кто бежит, говорят, что их страхи перед правлением Кремля оправдываются.

«Если мы посмотрим в прошлое, они сделали все, чтобы наш народ не существовал», — сказал Скайбин Agence France-Presse (AFP) в своей мастерской, заставленной богато расписной посудой в Киеве. «И то, что они делают сейчас, не гарантирует, что это изменится. Фактически сейчас репрессии, политические заказы, тюремное заключение».

Фактически сейчас репрессии, политические заказы, тюремное заключение».

Большая часть крымских татар, насчитывающих около 300 000 человек, бойкотировала спорное голосование, организованное Москвой в 2014 году по поводу интеграции с Россией.Власти жестоко расправились с тюркским меньшинством после захвата власти, запретив его традиционное собрание — Меджлис, закрыв телеканал и задержав активистов.

Очередным потрясением для осажденного общества стал арест в этом месяце заместителя главы Меджлиса Наримана Джелиала по обвинению в сговоре с несколькими другими активистами с целью взорвать газопровод.

«Эта ситуация нанесла болезненный удар по семьям», — сказал Скайбин о репрессиях и исходе, который они спровоцировали.

История повторяетсяХотя сейчас у него стабильная жизнь в столице Украины Киеве, его мать и сестра вернулись домой, и его брак распался. Опасаясь за свою безопасность, он не посещал Крым с 2017 года.

«Возможностей посетить или пересечь границу становится все меньше и меньше. Мы все хотим видеть друг друга, и мы все отделены друг от друга», — сказал Скайбин AFP.

Мы все хотим видеть друг друга, и мы все отделены друг от друга», — сказал Скайбин AFP.

Россия, посадившая в тюрьму более 90 крымских татар, отвергла обвинения в том, что аресты политически мотивированы, заявив, что она нацелена только на исламистов или прокиевских «террористов».»

Выступая в этом месяце перед российскими журналистами, глава крымскотатарского культурного общества Эйваз Умеров охарактеризовал Крым как «полиэтническое» общество, где различные группы живут в «гармонии».

Тем не менее, кремлевское правление вынудило примерно 10% крымских татар покинуть полуостров с 2014 года, и этот исход 33-летний правозащитник Алим Алиев назвал «утечкой мозгов».

«Ушли самые активные люди: студенты, молодые специалисты, бизнесмены, политические и культурные деятели, журналисты», — сказал соучредитель общественной организации (ОО) «Крым SOS».

Многие члены общины, веками жившей на полуострове, говорят, что эта судьба повторялась на протяжении всей их истории.

После захвата Крыма царской Россией в 1783 году сотни тысяч крымских татар бежали с полуострова, спасаясь от религиозных и политических преследований. При Иосифе Сталине их обвинили в сотрудничестве с нацистской Германией и депортировали в Среднюю Азию. Почти половина умерла от голода или болезней.

Они начали возвращаться при Михаиле Горбачеве и стали гражданами Украины после обретения независимости в 1991 году.Затем последовала российская аннексия.

«В очередной раз люди лишены возможности жить дома или посещать свой дом», — сказал Алиев. Скибин, чьи работы заимствованы из этнических крымскотатарских мотивов, увидел в своем бегстве параллели с вынужденным переселением его семьи в 1944 году.

«Вы покидаете свой дом и имущество и направляетесь в неизвестность», — сказал он. «То, что рассказывали нам наши бабушки и дедушки, мы испытали на себе сами».

«Мы вернемся» Крымские татары говорят, что чувствуют себя в Украине в безопасности, но опасаются, что их дети и внуки забудут родной язык. Эскендер Буджуров, родившийся в Узбекистане и бежавший из Крыма после прихода к власти Москвы, сказал, что Киев стал для него «вторым домом». Но он сетовал на отсутствие школ с преподаванием на его родном языке.